平成26年10月に、「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」が国指定史跡に指定され、

また、石の宝殿のことが記された『播磨国風土記』が編纂されてから1,300年が

経過したことさらに高砂市市制60周年を記念して、高砂市と兵庫県教育委員会

等が共催で「播磨国風土記と石作集団」というフォーラムが2015年2月15日の

13:00~16:00に高砂市勤労者総合福祉センターで開催された。

フォーラムに関して神戸新聞の紹介記事(下記サイト)

http://www.kobe-np.co.jp/news/touban/201502/0007742789.shtml

当日、早朝に山陽電鉄曽根駅から歩いて石宝殿と生石(おうしこ)神社方面に

向かいました。さらに午前中に石宝殿と生石神社の見学会があり参加しました。

本ブログでは2015年2月15日に撮った石の宝殿と生石神社の写真を

中心に紹介します。

生石神社の基本情報

住所:高砂市阿弥陀町生石171 TEL:079-447-1006

御祭神:大穴牟遅命、少毘古那命

創建:応神天皇13年申年

御神体:石の宝殿

紹介Web:http://www.isinohouden.com/

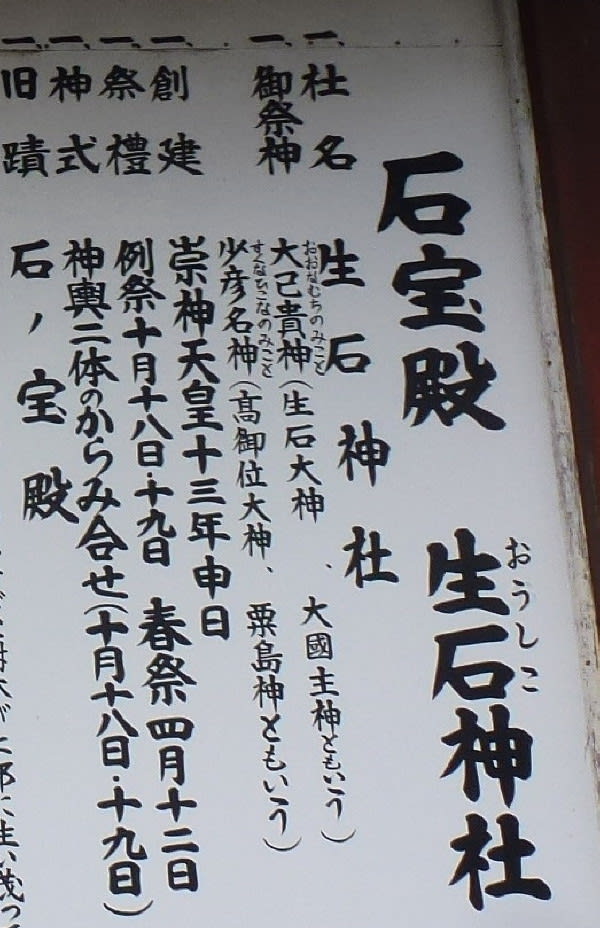

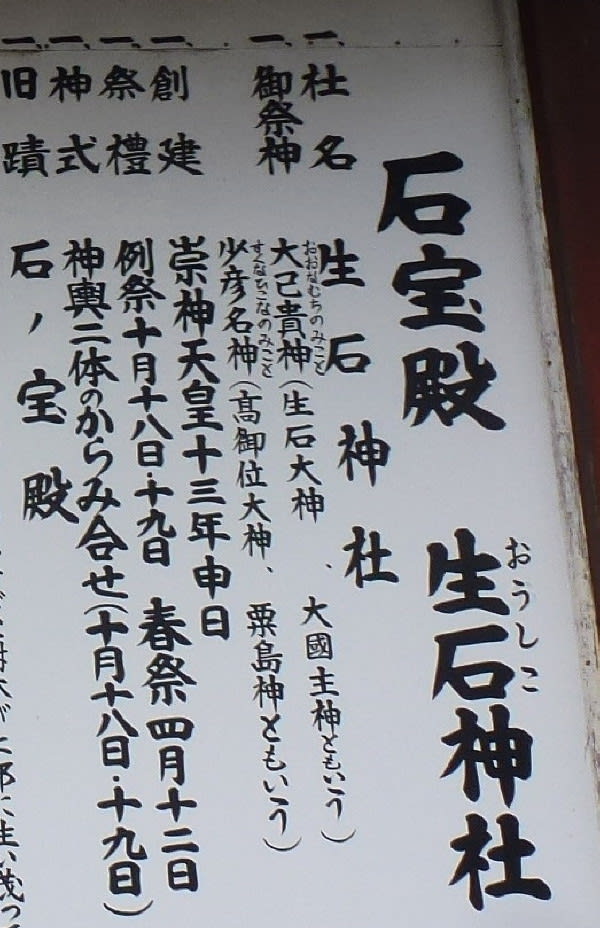

上の写真は現地説明板の基本情報

Wikipediaによる生石神社の紹介

生石神社(おうしこじんじゃ)は、兵庫県高砂市・宝殿山山腹にある神社である。

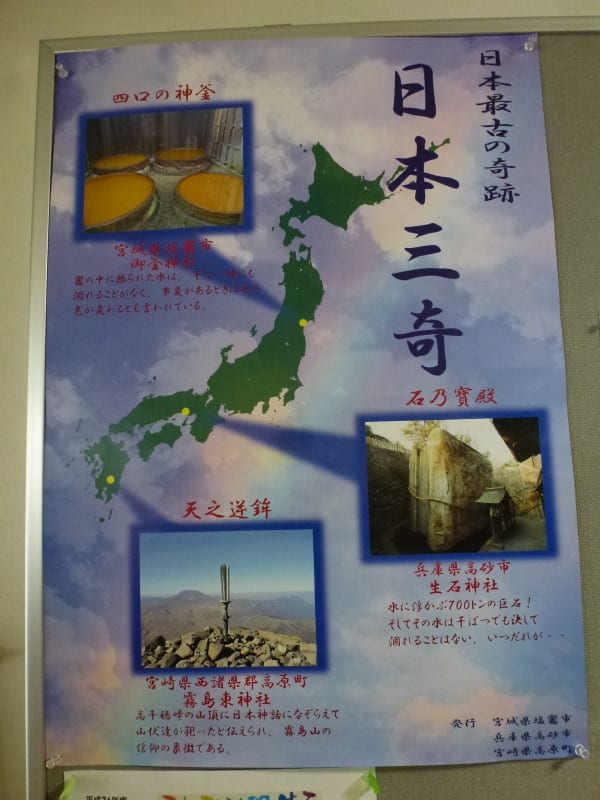

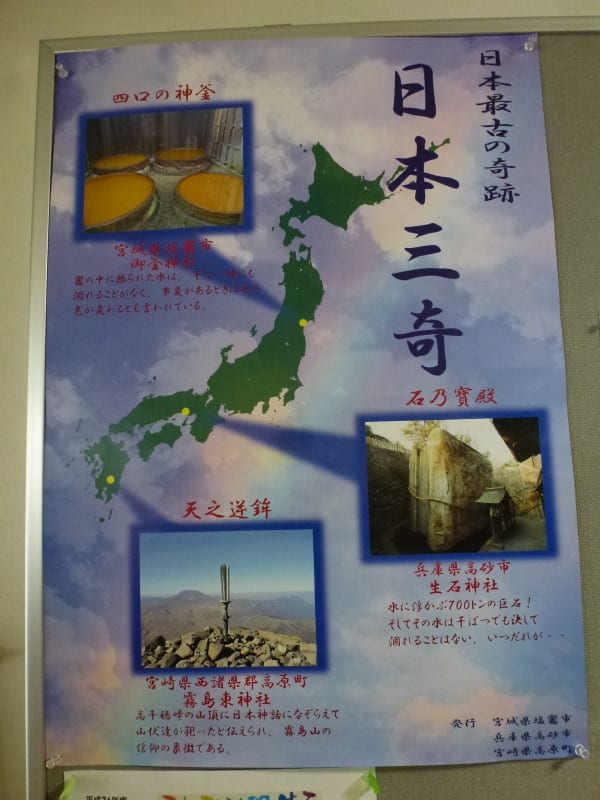

石の宝殿と呼ばれる巨大な石造物を神体としており、宮城県鹽竈神社の塩竈、

鹿児島県霧島神宮の天逆鉾とともに「日本三奇」の一つとされている。

石の宝殿は、国の史跡[1]で横6.4m、高さ5.7m、奥行7.2mの巨大な石造物。

水面に浮かんでいるように見えることから「浮石」とも呼ばれる。

誰が何の目的でどのように作ったかはわかっていない。

山形県にも同名の「生石神社」があり、当社の分社と伝えられている。

上の写真は現地に貼ってあった日本三奇のポスター

上の3枚の写真は生石神社の遠景です。

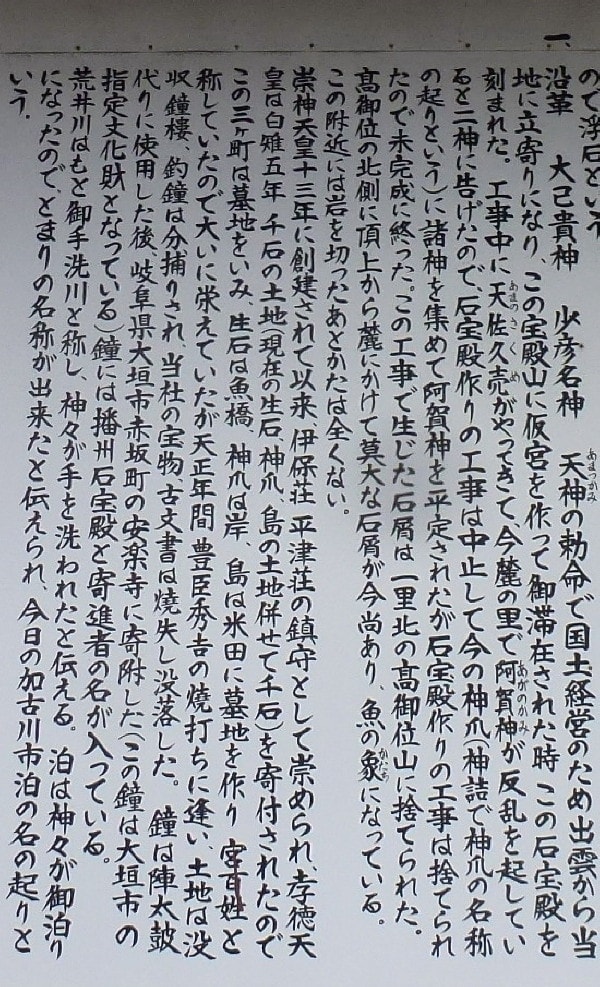

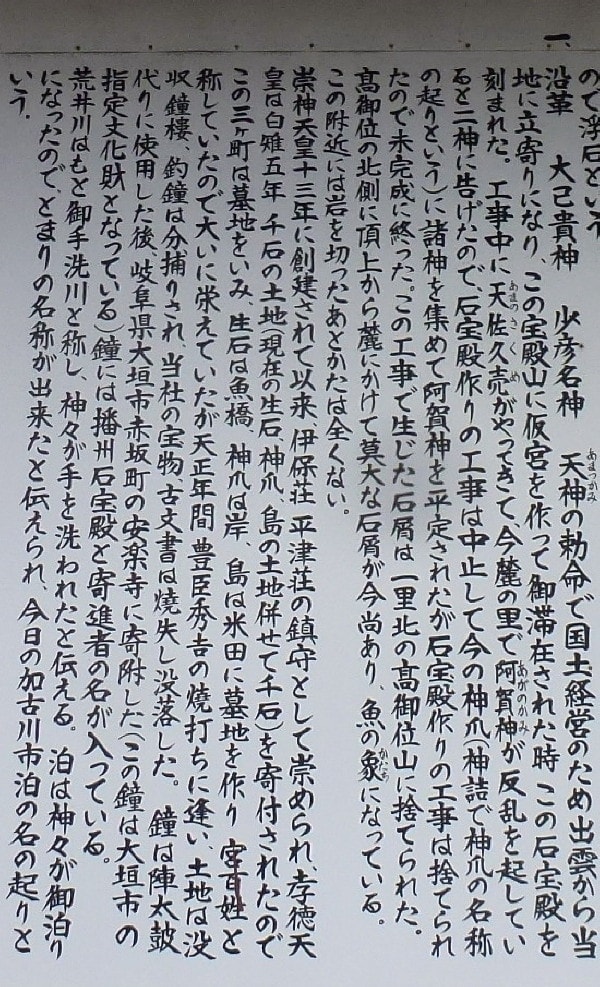

上の写真は現地の説明板による生石神社の沿革説明。

上の動画は生石神社の鳥居前で高砂市教育委員会の清水氏?からの説明場面。

上の写真は説明にもあった大坂の承認灘屋及び江戸屋から奉納の灯籠と

解明されていない石造物

上の写真は生石神社の詰所 普通の神社では拝殿と呼ばれている建物です。

建設時期は19世紀前半

上の動画は詰所前での説明場面です。

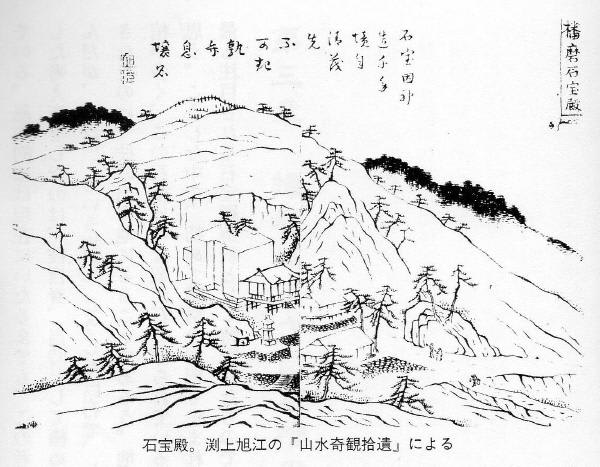

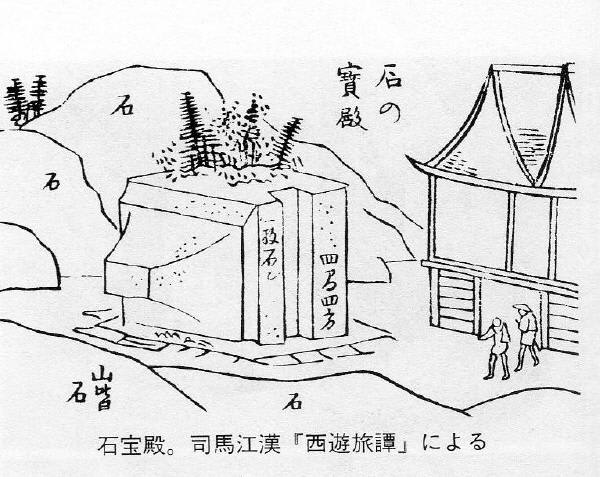

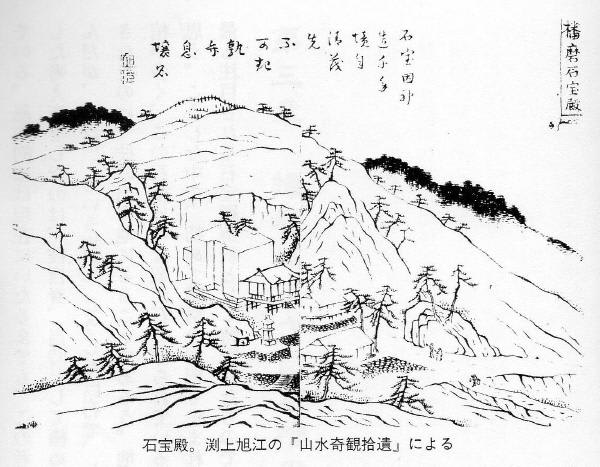

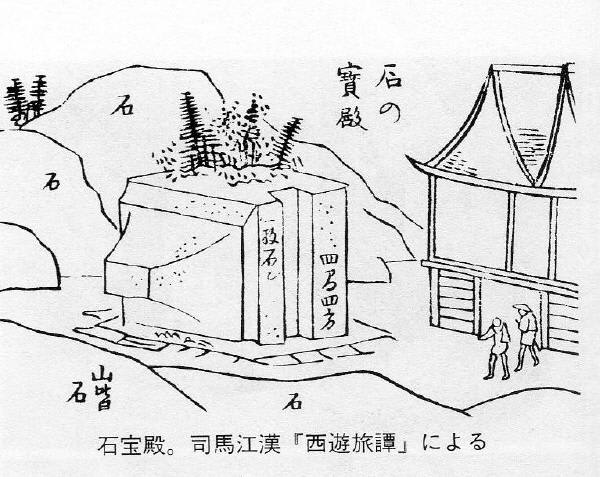

上の写真は『石宝殿(いしのほうでん)・古代史の謎を解く(真壁忠彦・葭子著)』

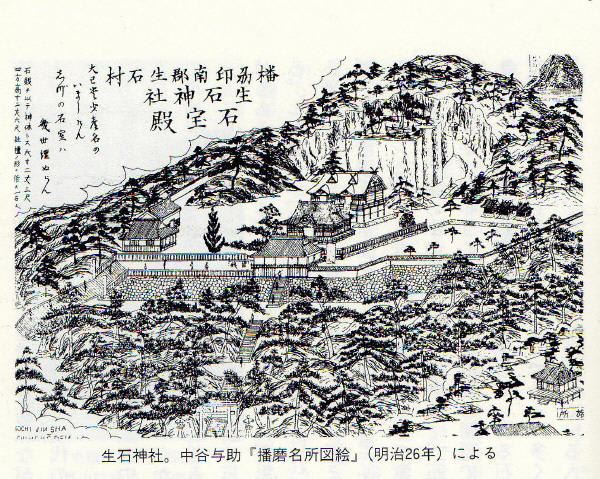

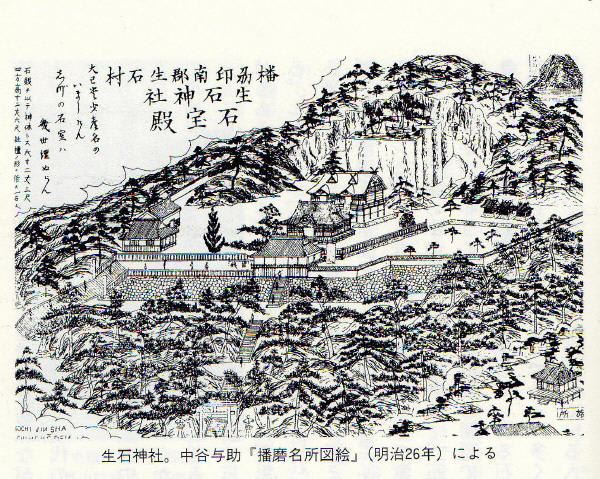

(神戸新聞総合出版センター)(1996)のPage13、52、53からの引用で、

詰所の前面には絵馬殿。詰所(拝殿)後方には本社 or 本舎(本殿)さらに

後方に御神体の石の宝殿が描かれています。

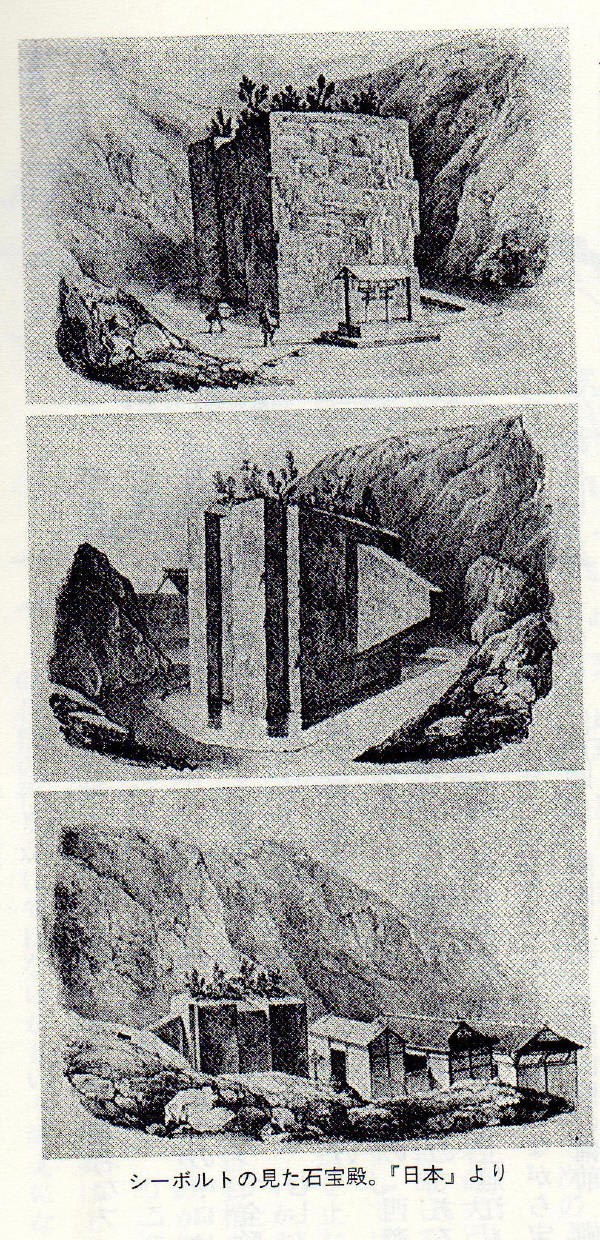

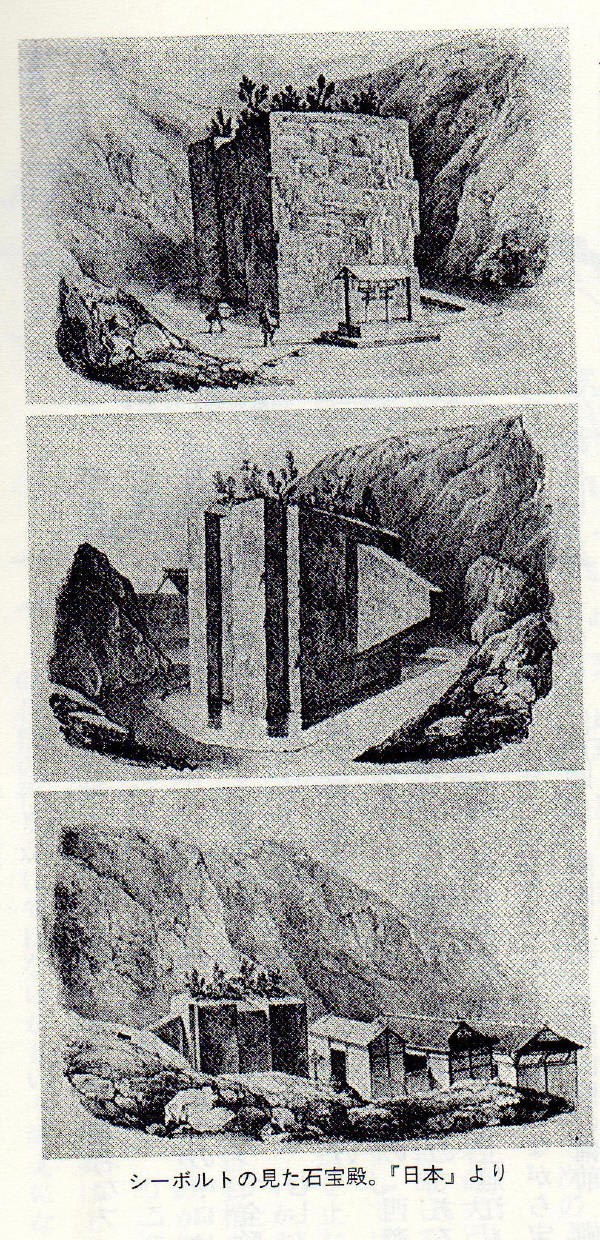

上の写真も上記書籍からの引用(Page51)で幕末にシーボルトが訪れ、詳細な3枚

のスケッチを残しています。

1826年3月10日のことで、研究書『日本』に宝殿のスケッチがある

松本清張は著書『火の路』において、奈良県橿原市の巨石・益田岩船との

関連を指摘している

綺麗な写真が掲載のサイト

http://www.geocities.jp/yasuko8787/sketch.htm

上の写真は5分の1で作製された石宝殿の模型

高砂市勤労者総合福祉センターの玄関側に設置されました。

上の写真は駐車場から生石神社への入り口の鳥居と手水舎

上の写真は駐車場の上の方にある摂社と石棺(竜山1号墳より出土)

日本各地で確認されている石棺は約600基とされ播磨には420基実に70%に

のぼります。その中でも加古川流域には270基が知られていますので

石棺製作という古墳時代の生業においてこの地域が如何に卓越した地位にあった

ことが判ります。

上の4枚の写真は御神体の石宝殿。

上の3枚写真は石の宝殿と生石神社の本社(本殿)

上の写真は本殿の北側に四社殿

左側から加志磨神社、恵比寿神社、琴平神社、祖霊社

上の写真は霊岩。全力で押すと神様から後押しがあるようです。

上の写真は大正天皇の行幸記念碑。大正天皇の皇太子時代の明治41年(1908)

4月12日に生石神社を訪問されたようです。

上の写真は裏からみた石の宝殿と遠方の竜山石の石切り場

上の写真は「史跡石宝殿」の石碑と昨年(2014)10月国史跡指定を祝う幟旗。

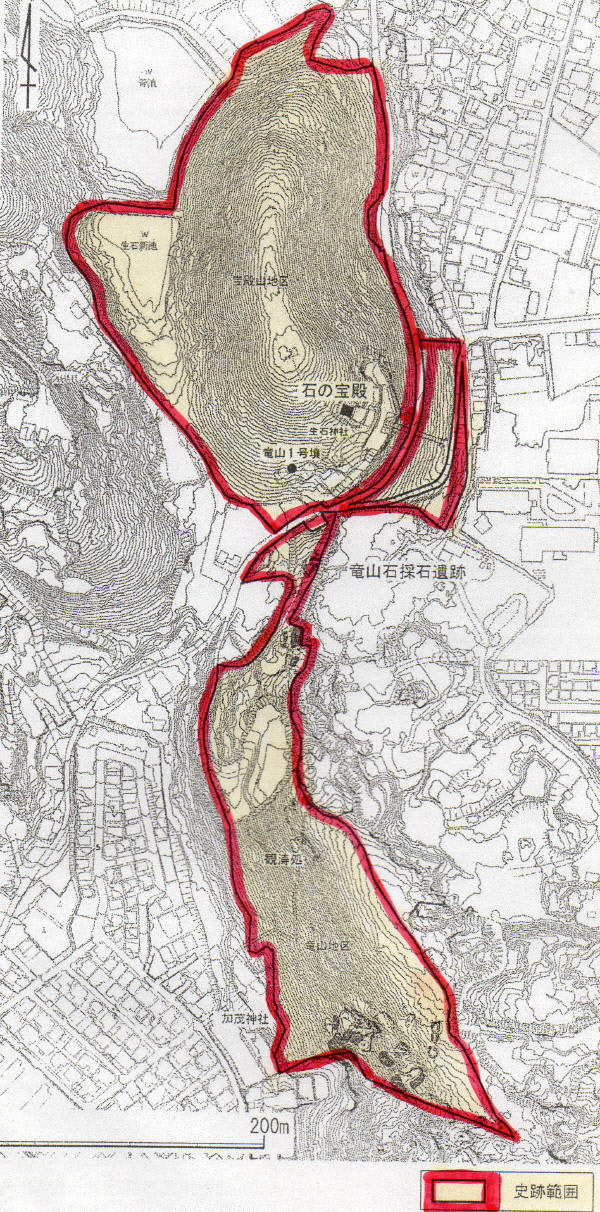

国史跡名称:石の宝殿及び竜山石採石遺跡

国史跡指定年月日: 2014.10.06(平成26.10.06)

指定基準: 六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・

生産活動に関する遺跡

説明文:

石の宝殿は幅約6.5m,高さ約5.6m,奥行約5.6m(突起部を除く)の

直方体で,後面に突起部が付き重量は推定465トンで,7世紀の横(よこ)口式

石槨(せっかく)を製作しようとした跡との説が有力である。

現在,石の宝殿は生石(おうしこ)神社の御神体となっている。

12世紀の文献では,「生石(おうしこの)大神(おおかみ)」と記されて人知の

及ばないものとして信仰の対象となり,近世には延べ140名の西国大名らが

参詣し,シーボルトが著書『日本』にスケッチを掲載している。

竜山石の採石は古墳時代に始まり,前期古墳の石室材,中期には巨大古墳に

採用された

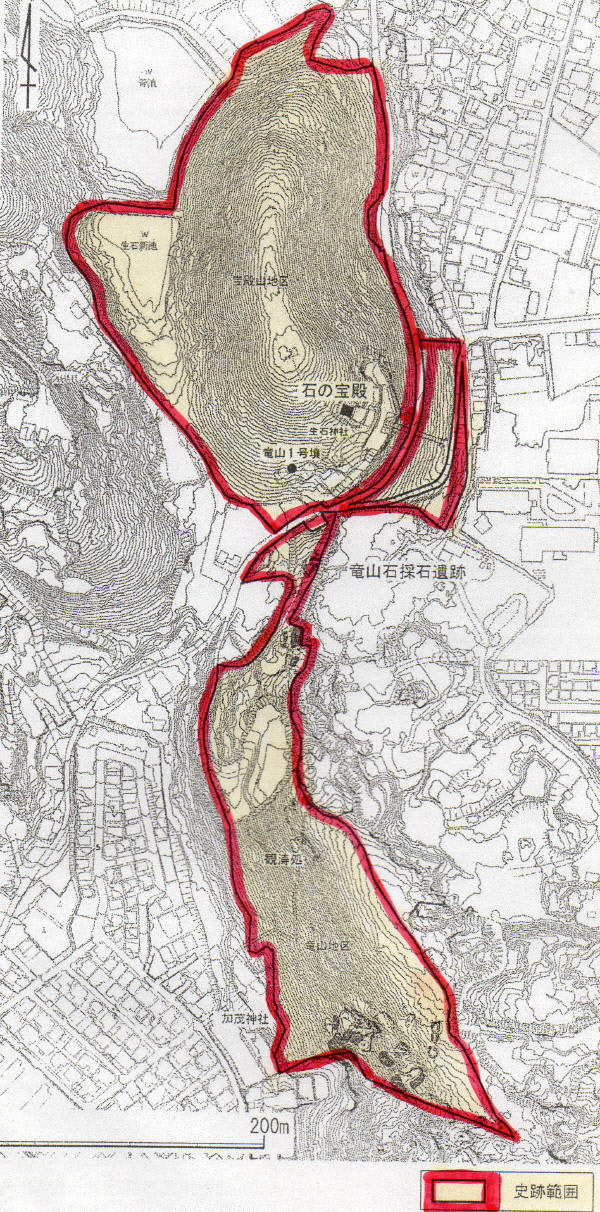

上の写真は国史跡指定の範囲

110haの面積で甲子園球場4個分に相当するそうです。

また、石の宝殿のことが記された『播磨国風土記』が編纂されてから1,300年が

経過したことさらに高砂市市制60周年を記念して、高砂市と兵庫県教育委員会

等が共催で「播磨国風土記と石作集団」というフォーラムが2015年2月15日の

13:00~16:00に高砂市勤労者総合福祉センターで開催された。

フォーラムに関して神戸新聞の紹介記事(下記サイト)

http://www.kobe-np.co.jp/news/touban/201502/0007742789.shtml

当日、早朝に山陽電鉄曽根駅から歩いて石宝殿と生石(おうしこ)神社方面に

向かいました。さらに午前中に石宝殿と生石神社の見学会があり参加しました。

本ブログでは2015年2月15日に撮った石の宝殿と生石神社の写真を

中心に紹介します。

生石神社の基本情報

住所:高砂市阿弥陀町生石171 TEL:079-447-1006

御祭神:大穴牟遅命、少毘古那命

創建:応神天皇13年申年

御神体:石の宝殿

紹介Web:http://www.isinohouden.com/

上の写真は現地説明板の基本情報

Wikipediaによる生石神社の紹介

生石神社(おうしこじんじゃ)は、兵庫県高砂市・宝殿山山腹にある神社である。

石の宝殿と呼ばれる巨大な石造物を神体としており、宮城県鹽竈神社の塩竈、

鹿児島県霧島神宮の天逆鉾とともに「日本三奇」の一つとされている。

石の宝殿は、国の史跡[1]で横6.4m、高さ5.7m、奥行7.2mの巨大な石造物。

水面に浮かんでいるように見えることから「浮石」とも呼ばれる。

誰が何の目的でどのように作ったかはわかっていない。

山形県にも同名の「生石神社」があり、当社の分社と伝えられている。

上の写真は現地に貼ってあった日本三奇のポスター

上の3枚の写真は生石神社の遠景です。

上の写真は現地の説明板による生石神社の沿革説明。

上の動画は生石神社の鳥居前で高砂市教育委員会の清水氏?からの説明場面。

上の写真は説明にもあった大坂の承認灘屋及び江戸屋から奉納の灯籠と

解明されていない石造物

上の写真は生石神社の詰所 普通の神社では拝殿と呼ばれている建物です。

建設時期は19世紀前半

上の動画は詰所前での説明場面です。

上の写真は『石宝殿(いしのほうでん)・古代史の謎を解く(真壁忠彦・葭子著)』

(神戸新聞総合出版センター)(1996)のPage13、52、53からの引用で、

詰所の前面には絵馬殿。詰所(拝殿)後方には本社 or 本舎(本殿)さらに

後方に御神体の石の宝殿が描かれています。

上の写真も上記書籍からの引用(Page51)で幕末にシーボルトが訪れ、詳細な3枚

のスケッチを残しています。

1826年3月10日のことで、研究書『日本』に宝殿のスケッチがある

松本清張は著書『火の路』において、奈良県橿原市の巨石・益田岩船との

関連を指摘している

綺麗な写真が掲載のサイト

http://www.geocities.jp/yasuko8787/sketch.htm

上の写真は5分の1で作製された石宝殿の模型

高砂市勤労者総合福祉センターの玄関側に設置されました。

上の写真は駐車場から生石神社への入り口の鳥居と手水舎

上の写真は駐車場の上の方にある摂社と石棺(竜山1号墳より出土)

日本各地で確認されている石棺は約600基とされ播磨には420基実に70%に

のぼります。その中でも加古川流域には270基が知られていますので

石棺製作という古墳時代の生業においてこの地域が如何に卓越した地位にあった

ことが判ります。

上の4枚の写真は御神体の石宝殿。

上の3枚写真は石の宝殿と生石神社の本社(本殿)

上の写真は本殿の北側に四社殿

左側から加志磨神社、恵比寿神社、琴平神社、祖霊社

上の写真は霊岩。全力で押すと神様から後押しがあるようです。

上の写真は大正天皇の行幸記念碑。大正天皇の皇太子時代の明治41年(1908)

4月12日に生石神社を訪問されたようです。

上の写真は裏からみた石の宝殿と遠方の竜山石の石切り場

上の写真は「史跡石宝殿」の石碑と昨年(2014)10月国史跡指定を祝う幟旗。

国史跡名称:石の宝殿及び竜山石採石遺跡

国史跡指定年月日: 2014.10.06(平成26.10.06)

指定基準: 六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・

生産活動に関する遺跡

説明文:

石の宝殿は幅約6.5m,高さ約5.6m,奥行約5.6m(突起部を除く)の

直方体で,後面に突起部が付き重量は推定465トンで,7世紀の横(よこ)口式

石槨(せっかく)を製作しようとした跡との説が有力である。

現在,石の宝殿は生石(おうしこ)神社の御神体となっている。

12世紀の文献では,「生石(おうしこの)大神(おおかみ)」と記されて人知の

及ばないものとして信仰の対象となり,近世には延べ140名の西国大名らが

参詣し,シーボルトが著書『日本』にスケッチを掲載している。

竜山石の採石は古墳時代に始まり,前期古墳の石室材,中期には巨大古墳に

採用された

上の写真は国史跡指定の範囲

110haの面積で甲子園球場4個分に相当するそうです。