2025年3月18日、名谷駅のtete南ゾーンとPATIOが全面リニューアルオープンしました。

2025年3月31日に改装オープンした名谷駅と桜の光景の写真を撮りましたので紹介します。

上の写真は2025年3月31日に撮影の全面リニューアルした神戸市営地下鉄名谷駅と桜。

対比として2008年8月2日に撮影の名谷駅の写真を添付しました。(下の写真)

上の写真はリニューアル後の名谷駅改札口付近。

teteの南ゾーン2階より撮影しました。

自然光の取り入れと照明がLED化したことで明るくなりました。

撮影:2025-3-31

上の写真はゆずりは橋から名谷駅の北口の遠景です。撮影:2025-3-31

写真中央の桜の位置を示す為に添付。

上の写真は上記桜の付近から撮った名谷駅

撮影:2025-3-31

上の写真は桜の位置の近くの雪やなぎ付近から撮った名谷駅

撮影:2025-3-31

神戸市営地下鉄名谷駅は昭和52年(1977)3月13日に開業しています。

須磨ニュータウン(高倉山団地、北須磨団地、白川台団地、横尾団地、落合団地、名谷団地)

の中でも最も新しい名谷団地は昭和51年(1976)に供用された。

人口は須磨ニュータウンの中でも最大の36,000人である。

名谷駅はバックに北須磨団地、白川台団地、落合団地、名谷団地を控え、開設当初は

ターミナル駅であった。

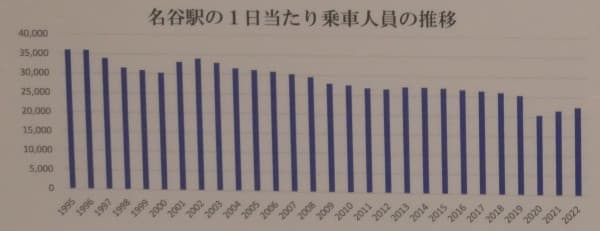

利用客数は当初、1日3万人台で神戸市営地下鉄では三宮に次いで2番目であったが

最近は減少傾向であるようです。

名谷の歴史年表

上の写真は名谷図書館が監修した名谷歴史パネル展の展示パネル

撮影:2024-3-11

須磨ベルトコンベヤー、市営地下鉄関連、PATIO関連、名谷駅周辺整備、ニュータウン、

名谷図書館などの記事がピックアップされています。

ここで私が上記の関連で過去にブログで書いた内容などを書いておきます。

1)須磨ベルトコンベヤー

ベルトコンベア及び付属設備は昭和38年(1963)から1年がかりで設置(費用約10億円)され

昭和39年(1964)1月16日に運転が開始された。ベルトコンベヤは平成17年(2005)まで稼働。

須磨海岸から神戸複合産業団地(西区見津が丘6付近)までのベルトコンベヤの総延長は約14.5Km。

2)神戸市営地下鉄関連

神戸市営地下鉄西神山手線の延伸経過の年表を添付しておきます。(Wikipediaより)

1971年(昭和46年)11月25日 - 西神線の起工式が行われる。

1977年(昭和52年)3月13日 - 西神線名谷 - 新長田間開通。

1983年(昭和58年)6月17日 - 山手線新長田 - 大倉山間開通。

1985年(昭和60年)6月18日 - 西神延伸線名谷 - 学園都市間開通

山手線大倉山 - 新神戸間開通。

1987年(昭和62年)3月18日 - 西神延伸線学園都市 - 西神中央間開通

(現在の「西神・山手線」全線開通)

1988年(昭和63年)4月2日 - 北神急行電鉄北神線開通、相互直通運転開始。

1993年(平成5年) 3月20日 - 西神線に西神南駅が開業。

同時に山手駅を県庁前駅に改称。

3)PATIO関連

須磨パティオは昭和55年(1980)3月15日にオープンしています。

平成12年(2000)11月9日全面リニューアル 。

4)名谷駅周辺整備

上の写真は神戸市営地下鉄名谷駅の巨大壁画 「春の風」作者は河合紀さん(故人)

撮影:2023-7-10 詳細は下記ブログで書いています。

壊された作品の破片は抽選で配布されました

なんと抽選の倍率は33倍の申し込みがあったそうです。

上の写真は2023年6月30日にオープンした神戸市営地下鉄名谷駅 駅ビル北ゾーンの「TeTe」

撮影:2023-7-10

5)ニュータウン

神戸市営地下鉄名谷駅の開業は昭和52年(1977)3月13日。

昭和41年(1966)から始まったポートアイランドの造成工事に伴ない「山、海へいく」の

キャッチフレーズのもと次々とニュータウンが生まれた。神戸市営地下鉄は昭和62年(1987)

3月18日に西神中央駅まで延伸し、さらに昭和63年(1988)に北神急行電鉄谷上駅にまで延伸した。

須磨ニュータウン(高倉山団地、北須磨団地、白川台団地、横尾団地、落合団地、名谷団地)の

中でも最も新しい名谷団地は昭和51年(1976)に供用された。

6)名谷図書館

神戸市立名谷図書館が2021年3月24日に開館 しました。