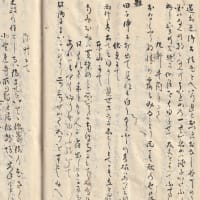

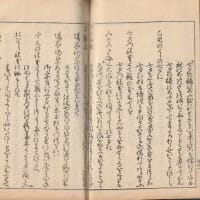

栗本軒貞国詠「狂歌家の風」今日は春の部から一首、

滝霞

真白な霞のきぬは山の腰の女滝男滝の脚布かふとしか

最後の「脚布かふとしか」は何だろう。脚布(きゃふ)は女性の腰巻のことで、ネットで検索すると「おのれが姉は脚布せず味噌買ひに行く」と、ちょっとドキドキする用例がのっている。脚布が女滝の下着ということは、男滝には・・・「ふとし」は「ふどし」ふんどしのことだった。

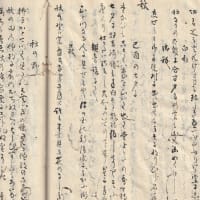

これだけのことなのだけど、狂歌家の風には華厳の滝を詠んだ歌もある、紹介しておこう。

日光山にもふてける時花厳か瀧にて

万法の水上なりと汲てしる華厳か瀧のうつゝたかひのは

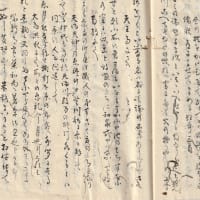

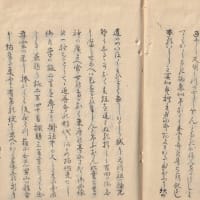

話を戻して、最初の歌の女滝男滝は何処の滝だろうか。この名前の滝は全国各地にあって、検索すると一番出てくるのは南木曽、ついで浜松、東北にもあって、庭園のも含めるとかなり多数になりそうだ。貞国が行ったとなると、つい先日行った廿日市市大野の大頭神社に妹背の滝があり、『はつかいち』 ぶらり というこの地区をかなり歩いていらっしゃる方のブログに貞国の歌が出てくる。

めをと滝 そのみなもとは かわれども すえはひとつに やはりおほのぢゃ

この歌はこのブログ以外では確認できず、今のところ出典不明だ(追記:この歌は「大野町誌」からの引用のようだ。しかし、大野町誌がどこから引用したかは依然として不明である)。しかし狂歌家の風には大頭神社の鳥喰祭の歌(この歌はこのシリーズを書いている最大のモチベーションなので、もうちょっと調べてから書いてみたい)があり、当時の大頭神社は同じ大野村の別の場所にあったそうだがついでに滝を訪れていても不思議ではない。ただ、この妹背の滝のあたりには雄滝と雌滝を同時に眺めて脚布かふどしか、と詠めるような場所はなかった。二つの滝を見るポイントは徒歩2分ぐらいだったかもしれないが、間は木が茂った道で見通しは良くなくて、川の反対側に両方見える場所があったとしても、向きが違うからふり返らないといけない感じだった。まあ、狂歌にとってそれは大したことではないかもしれない。

雄滝

雌滝

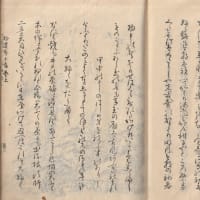

よくわからない話になってしまった。最後にもう一度今回の結論、「ふとし」は褌であったと書いておこう・・・

【追記】 厳島図会に大野の瀧の挿絵があり、女瀧男瀧の文字も入っている。また、貞国は大野村で別鴉郷連中という狂歌連の師匠として活動していて大野に有力な門人もいたと大野町誌にみえる。したがって最初の歌の女滝男滝はやはり大野の妹背の滝が有力だと思う。