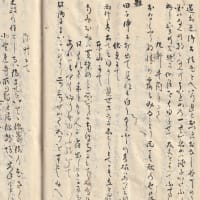

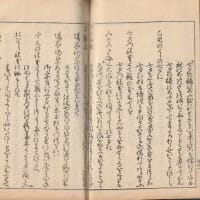

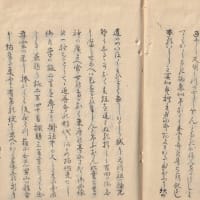

栗本軒貞国詠「狂歌家の風」1801年刊、今日は哀傷の部より一首、

おなし年の忌に歌の会を催して

その年の涙の川の行末やけふの手向のことの葉の海

同じ年とは、貞佐の十三回忌の年のこと。貞佐の没年は安永八年(1779)、十三回忌は寛政三年(1791)ということになる。「千代田町史」によると、寛政三年正月二十一日に貞佐の十三回忌の追善狂歌会が広島城下本川の養徳院で行われたとあり(岡崎家文書写本「接木桃」)、その時に詠まれた歌と考えられる。この前年に貞国が願主となって大野村に人丸神社を勧請するなど、貞佐の没後十年を経たあたりから貞国は広島周辺で師匠格としての活動を本格化させていた。この十三回忌の狂歌会で貞国がどのような役割だったかはわからないが、「催して」とあるから貞国主催だったのかもしれない。「接木桃」を読んでみたいものだ。

歌自体は、貞佐が亡くなった時に流した涙が今日の歌会で言の葉の海になったとそれだけの歌だが、「言の葉の海」は貞国の狂歌観を知る上でキーワードなのかもしれないと考えて取り上げてみた。もう一首、狂歌家の風の雑の部から引用してみよう。

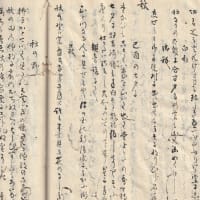

きさらきのすゑつかた狂歌よめる

人の旅行に餞し侍りて

され歌の道はこと葉の花盛りはくの小袖のよい旅ころも

「はくの小袖」は、貞柳の師匠、玉雲流の祖である信海が「箔の小袖に縄帯したる風体」を唱えた。「箔の小袖」は伝統的な和歌に出てくるような本来の古語、「縄帯」は俗諺、口語の類をさす。この両方を一首の内に読み込むことが狂歌では重要であるという。貞柳もこれを重視していたし、貞柳の弟子の中でも木端の栗派の本では「箔の小袖に縄帯」は柳門における最も重要な言葉として繰り返し説かれている。貞佐の門下でこれがどれぐらいの重みをもっていたのか、貞佐の狂歌論は見たことがなくてわからない。貞国のこの歌では「はくの小袖」は出てくるけれど「縄帯」にあたるものが見当たらない。むしろ、前の歌と同じように「こと葉の花盛り」こちらに重点があるのかもしれない。さらに、神祇の部から一首、

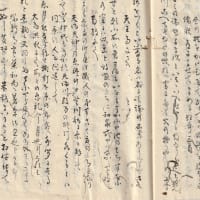

人丸社奉納題春日筆柿

此神の御手にもたれてことの葉の道をこのめや春の筆柿

この歌は私にとって貞国研究のモチベーションであって改めて取り上げる予定であるが、ここでは「ことの葉の道」となっている。あと一首だけ、歌意が未解明なのだけど、雑の部にもどって、

ある日社中打よりて各詠百首つゝの

興行せし時満座に

出ほうたいいふきもくさのより合ふてひとひか百首にむかふきうよみ

貞国得意の縁語を畳みかける歌だが、私には難解だ。伊吹もぐさ、より、ひとひ、きう、が縁語なのはわかる。やけどの跡が小さくなるように、もぐさを捻って火をつける。その一回分が「一火(ひとひ)」であって、ここでは一日(ひとひ)と掛けてある。ラストの「きうよみ」の「きう」は灸だろうが、末句の意味が取れない。「きうよみ」は経読み(僧侶)なのか、それとも別の意味があるのだろうか。それは課題としておいて、ここで注目したいのは最初の「出放題」、何か景気の良い言葉のようだが、「いふき」に続いて、「出放題を言う」となると、でたらめ、でまかせを言うという意味になって、良い意味では使わないようだ。ここでは「出放題」は伊吹もぐさにつながり、伊吹もぐさは「より」を導いていて、「出ほうたいいふきもくさの」までは序詞のようにも見える。しかし、「出ほうたい」は歌がどんどんできるという意味にも取れそうだ。社中が集まって出放題言って一日百首詠んで、という流れだろうか。すると「出放題」も「ことの葉の海」「ことの葉の花盛り」と同じようなことを言っている可能性もあるのだろうか。ともあれ貞国が考える狂歌の理想とは、言葉が次々と湧き出てくるような状態をさすのは間違いなさそうだ。

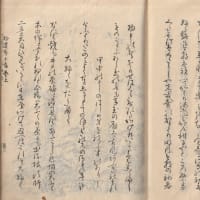

以上、貞国の歌自体はそれほど面白い歌ではないから後回しにしていたのだけど、今回これを書こうと思ったきっかけがあった。それは、ツイッターの坊主さん主催の選手権で先月、

自然に「たばた」言う選手権

というお題が出された。毎回見てる訳ではないからどうしてこんな題が出るのか不明だが、最優秀賞をとったのは歌人の俵万智さんで、その回答は、

溶かしたバター

薔薇の花束、大枚はたく

ドタバタ劇

スタバ楽しい

肩ばたたかんね(博多っ子)

コメント欄には、「反則級の方が参加されている件について 」「草野球に大谷翔平が出場したみたいな 」「子供の喧嘩に大人が出てきた感 」など、レベルの違いを認める発言が相次いだ。さすが言葉のプロフェッショナルという感じだった。そして、私はこの回答を見て、貞国が得意そうな分野だなと思った。それで「ことの葉の海」を思い出したのだ。俵万智さんも普段からこういう言葉のトレーニングはされているのかもしれない。前に書いた「狂歌とは」で、狂歌の定義を考えた時に、31音節の定型詩のうち、1伝統的な和歌のルールから逸脱した歌、2口語を取り入れた歌、このどちらをとっても俵万智さんは狂歌認定になってしまいそうだが、今自室にある俵万智さんの本二冊(もっとあるはずだが言葉の海に沈んでしまっていて見つけられなかった)をざっとみたところでも、上の回答のようなダジャレのような歌は少なかった。あえて引用するならば、

コメント欄には、「反則級の方が参加されている件について 」「草野球に大谷翔平が出場したみたいな 」「子供の喧嘩に大人が出てきた感 」など、レベルの違いを認める発言が相次いだ。さすが言葉のプロフェッショナルという感じだった。そして、私はこの回答を見て、貞国が得意そうな分野だなと思った。それで「ことの葉の海」を思い出したのだ。俵万智さんも普段からこういう言葉のトレーニングはされているのかもしれない。前に書いた「狂歌とは」で、狂歌の定義を考えた時に、31音節の定型詩のうち、1伝統的な和歌のルールから逸脱した歌、2口語を取り入れた歌、このどちらをとっても俵万智さんは狂歌認定になってしまいそうだが、今自室にある俵万智さんの本二冊(もっとあるはずだが言葉の海に沈んでしまっていて見つけられなかった)をざっとみたところでも、上の回答のようなダジャレのような歌は少なかった。あえて引用するならば、

さんがつのさんさんさびしき陽をあつめ卒業していく生徒の背中

ゆりかもめゆるゆる走る週末を漂っているただ酔っている

このあたりは狂歌集に入っていても不思議ではない感じだ。また、貞国の最初の歌など、貞国はどうも哀傷の歌は得意ではないようだが、俵万智さんにはちょっと違う視点で死をみつめた歌がある。

死というは日用品の中にありコンビニで買う香典袋

私は俵万智さんと同じ年の生まれで、コンビニは子供の頃からあった存在ではなくて、大学に入った頃からお世話になったと思う。上記「箔の小袖に縄帯」の匂いがして、これも狂歌集寄りの歌ではないだろうか。

貞佐や貞国の狂歌論を読むことはできなくて、今のところ狂歌の言葉で探っていくしかない。それでも奇人貞佐の考えを知るのは困難を極めるのではないかと思うけれど。