一昨日、八月六日は家で黙とうした。父が入市被爆者であったことから我が家にも祈念式の案内が来ていたが、私が行きたいのは平和公園ではなく、祖父たちがあの日市内を脱出するために歩いた西白島町から工兵橋を渡って戸坂に至る道である。しかし今年は、父の初盆の行事など色々あって体力気力とも十分ではなく断念した。工兵橋に行って写真を撮ってから書いてみたいこともあるのだけれど、それはまたの機会としたい。

それで六日は一日静かに過ごすつもりだった。ところが夜になって大事件、それはサッカーの話になるのだけど、サンフレッチェ広島の川村拓夢選手のJ1リーグ初ゴールが生まれたことだった。タクムは十年前、彼が中学生の頃から応援している選手で私にとっては感慨深いゴールだった。今回メインのテーマではないが、動画を載せておこう。

【INSIDE】川村拓夢、広島の誇りを胸に涙のJ1初ゴール! 交代出場した選手たちが躍動し、特別な8月6日を勝利で飾る!【vs.鹿島/J1リーグ第24節@カシマ】

これは私にとっては一大事であったが、私の周りでも予想以上に反響があった。ゴール直後から「川村くん」がツイッターのトレンドに入るなど女性ファンが多いのは知っていたが、それ以上の広がりだったように思った。そして翌日、アンガールズの山根さんのツイートにも、

おいおい!

昨日得点取った川村 拓夢選手!

わしの母校、原小学校のサッカークラブのガッツリ後輩じゃ!

すごい!あのチームからサンフレッチェの選手が出とるとは!

おめでとうございます!J1初得点!

#川村拓夢 #サンフレッチェ広島

と出てきた。安佐南区の原小学校には行ったことがあって、私の好きな阿武山が見えるグランドだった。

ここから話をタイトルに近づけて行きたいのだけれど、アンガールズが出てきたところで、書いておかなければならない事がある。それは、アンガールズが出ているローカル番組で、何か食べると「うまいでがんす」と言っている。「がんす」は私の祖父の時代までの広島弁に出てくる「ござる」みたいな役割の助動詞だ。いや、「がんした」=あった、「がんせん(又はがんへん)」=ない、だけで言えるから動詞としての用法もある。しかし、私の記憶では「うまいでがんす」は聞いたことがなくて、今調べても用例は見つからない。私の耳に残っているのは、「うもうがんす」であって、母方の祖父は私にお菓子などを与えた時に、「うもうがんひょー?」と聞くのが常であった。「うまいものでがんす」という用例はあった。これは巧みであると感心する時が多いようだ。このあたりのJAの商品「まめでがんす」は昔もよく使われていたと思う。しかし、「うまいでがんす」は私にはどうも違和感がある。間違いとは断定できないが、広島弁としては聞いたことがなかったと言っておこう。

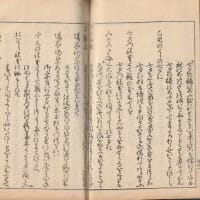

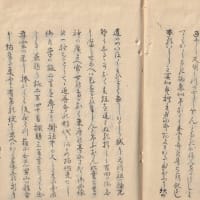

次にこの「がんす」でふと思い出したのが、「がんす横丁」という本のことだ、レトロな広島デルタの描写がある名著で、十代の時に図書館で借りて一度読んだのだが十分理解できていたとは言えないだろう。最近、古本市で見かけてもう一度読みたいとは思うのだけど、どうしても今は狂歌研究が優先で通史や地誌が先になってしまって何度か手にはしたもののレジには持って行かなかった。最近始まった国会図書館の個人送信で見れないだろうか調べたら、四冊とも入っていた。これはありがたいことで、昨日一日かけて読んでみた。色々調べてみたいところが出てきたが、まずは、タイトルにした子規の句、

廣嶋は柳の多きところかな

が入っていた。こんな何てことはない句を子規が残したのかなと調べたら、確かに全集にものっていた(子規全集第二巻、寒山落木巻四 明治二十八年) 。柳は春の季語で、明治28年の4月に子規は日清戦争の従軍記者として宇品港から出発している。その前、広島で足止めされていた時に詠まれた句のようだ。全集にはもう一句、廣嶋段原村という題で、

上下に道二つある柳かな

がのっている。段原は大叔母が住んでいたが、比治山の陰になって原爆からも焼け残った複雑な路地が残っていた。この句は比治山の近くの傾斜地の、高低差のある上下二本の路地に面している柳の木といった情景だろうか。広島中いたるところにこういう路地があって、原爆で焼けてしまったから段原以外は区画整理がスムーズにできたのだと聞かされていたけど、明治時代の子規の目から見ても、段原地区の路地は珍しいものだったようだ。なお、わりと最近ではあるけれど、今は整理されて昔の煩雑な様子は消えてしまっている。

話を最初の句に戻そう。言われてみれば、広島駅から京橋川のほとりを柳橋まで歩くと確かに柳の木は多いような気がする。こういうのは他所の人に言われないとわからないもので、子規は我々広島人に気づかせるためにこのような駄句?を残したのかもしれない。

さて、柳で書いておかなければならないのは、貞国の若い時の号、柳縁斎である。柳門の祖、貞柳は由縁斎貞柳、これは奈良の油烟所の大形の墨が宮中に献上されたと聞いた時の貞柳の歌、

月ならて雲のうへまてすみのほるこれはいかなるゆゑん成蘭

が有名になって由縁斎と呼ばれるようになった。弟子の芥河貞佐は桃縁斎貞佐、これは由縁斎を一文字替えたものだが、貞佐は笠岡の出身だから桃太郎の桃かなと推測できる。もっとも博識にして奇人伝にも載るような貞佐のことであるから別の考えがあったのかもしれない。そしてそのまた弟子の貞国は、桃を柳に替えている。今までは貞柳の柳、柳門の柳と考えていたけれど、「柳は広島のシンボル」と「がんす横丁」にもあって、広島の柳から採られた可能性も考えられる。貞国の若い時、うるさい兄弟子がたくさん生きてる時の号であるから、柳門の柳とは言いにくかったのではないかと思うが、どうだろうか。今回のメインは最後の部分であり、記事のカテゴリーは栗本軒貞国に入れておこう。ただ、ここにたどり着いたのは上記のような思考の流れであるから、タクムと山根さんには感謝申し上げたい。