※wikipediaより 赤字は今回レポート 青字は過去レポート

- 八雲町立上鉛川小学校(1965年八雲町立八雲小学校へ統合)

- 八雲町立久留米小学校(同上)

- 八雲町立鉛川小学校(1967年八雲小へ統合)

- 八雲町立上の湯小学校二股分校(1967年)

- 八雲町立八雲鉱山小学校(1969年7月31日)

- 八雲町立富咲小学校(大関小富咲分校から改称、1972年廃校)

- 八雲町立熊嶺小学校(1972年)

- 八雲町立八線小学校(1973年)

- 八雲町立大関小学校夏路分校(1976年)

- 八雲町立熱田小学校(1976年八雲小へ統合)

- 八雲町立大新小学校(1987年)

- 八雲町立赤笹小学校(1990年)

- 八雲町立蕨野小学校(1991年八雲町立東野小学校へ統合)

- 八雲町立上の湯小学校(1993年休校、八雲町立落部小学校へ編入)

- 八雲町立桜野小学校(1973年閉校、1982年再開、1992年休校、1995年廃校)

- 八雲町立栄浜小学校(2007年落部小へ統合)

- 八雲町立春日小学校(2009年八雲小へ統合)

- 八雲町立大関小学校(2011年八雲小へ統合)

- 八雲町立黒岩小学校(2014年八雲小へ統合)

- 八雲町立山崎小学校(2021年)

- 八雲町立黒岩中学校(2004年)

- 八雲町立山越小学校(1993年)

八雲町は熊石町と合併し、国内唯一の太平洋と日本海に面した町となる

旧熊石町の閉校は分けることにした。

「旧八雲町立大関小学校」NEW

開校:()年

閉校:平成23(2011)年

校舎:(確認中)年

八雲町上八雲296-1

ナビ「ペコレラ学舎」

国道277号線から道道42号線に入る せたな町まで通じる道だ

八雲町ではこの沿線に2校の閉校を見る。

1校は「旧大関小学校」で八雲市内から遠いほうにあり

現在は体験型宿泊施設として再活用されている。

以前は旧小学校名のプレートがあったように思える

「ペコレラ学舎」とは

>元小学校の教室をリノベーションし、宿泊施設をオープンしました。

大人の方にとってはどこか懐かしく、お子さんにとっては普段学んでいる場所に泊まれる非日常が味わえます。

※HPより

立派なバックネットも健在

バーベキューが出来るようだ

近代的な校舎を新築して、後に閉校した

まだまだ使える立派な施設である

屋根が学校としては珍しい入母屋風のデザインに思える

和風をイメージした校舎は機能第一の箱型RC造りよりずっと素敵だ。

学校時代では出来なかった宿泊やバーベキューなど楽しみが広がった

廻りに飲食店も出来たり地域に一役かっている。

2024年10月18日

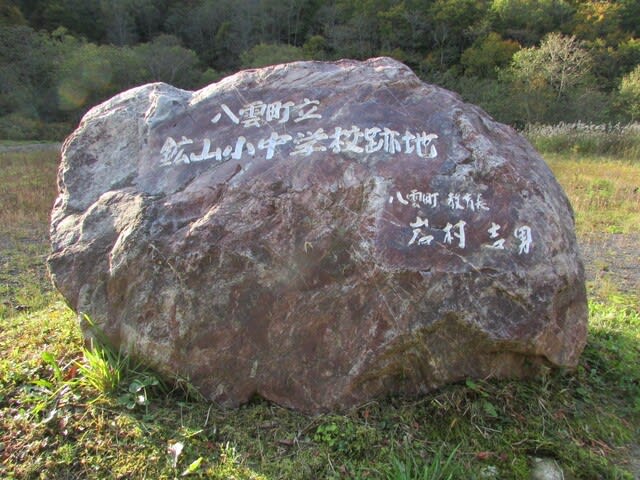

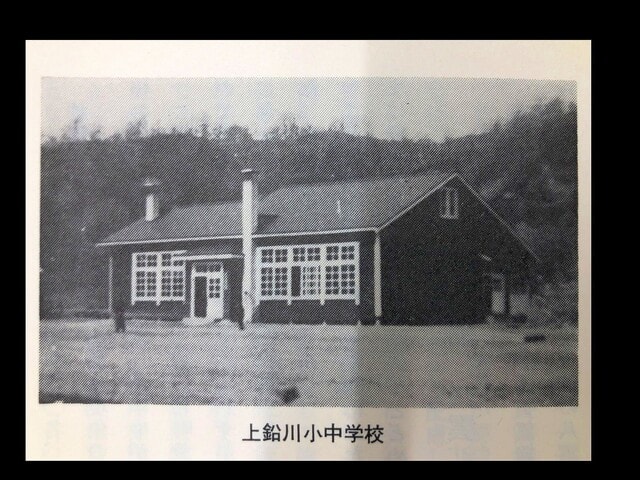

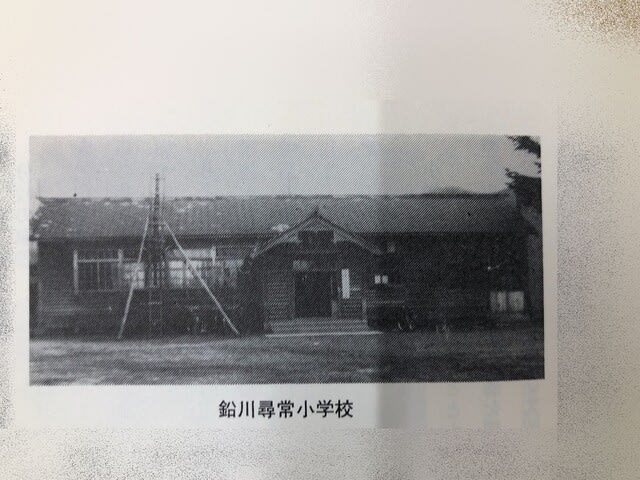

「旧八雲町立鉛川小学校」NEW

※八雲町史より

開校:明治40(1907)年

閉校:昭和42(1967)年

校舎:(確認中)年

八雲町鉛川25-2

ナビ「鉛川会館」

道道44号線には2校の閉校を八雲町で見る

その一つで八雲市内に近いほうが「旧鉛川小学校」。

跡地にある現在の鉛川会館は近くで施工されている土木工事の工事事務所として使われていた

なので道道42号線からの進入に一瞬ためらったが、逆に人がいれば許可をもらえばいいさと車で進入。

はたして一人の工事関係者がこちらに来たので、写真を撮らせて欲しいと頼むと

どうぞどうぞとのことで一安心。

※道道から進入後、振り返る

会館自体は旧学校を解体したあとに建てられたようなので関係はない

目的のものは会館の裏側の雑木林の中にあった。

これは閉校記念碑であろうが、笹藪で近くに寄りたくない

表側には学校名があるはずだが・・・ちょうど真裏に倒木があり見るポジションが無いように思えたのだ

ちなみに道道側からも木々と雑草で見えなかった。

そしてすぐ横に崩れそうな校門らしき門柱もあった。

※これも倒木が邪魔

改めて記念碑の手入れをするのは大変だろう

何しろ昭和43年の閉校だ

ここはこのままで良いのかも知れない

奥には何かわからぬ木造建築物と、きれいな草地が広がっており、校庭を想像させる。

2024年10月18日撮影

「旧八雲町立熱田小学校」NEW

※八雲町史より

開校:明治35(1902)年

閉校:昭和51(1976)年

校舎:(確認中)年

八雲町熱田254-2

ナビ「八雲町熱田神社」

「旧大新小学校」よりも海に近い丘の上に熱田地区はある

その一角に熱田神社と熱田会館があり、旧校舎は会館あたりに建っていてすでに解体されている。

現在は駐車場と広場になっている場所が校庭である

大小はもちろんあるが、小さな校庭から推察するに校舎もそう大きくはなかったろう。

会館の前に石碑があり、これが旧熱田小学校のあった証となる。

海が見えるロケーションだ

2024年10月18日撮影

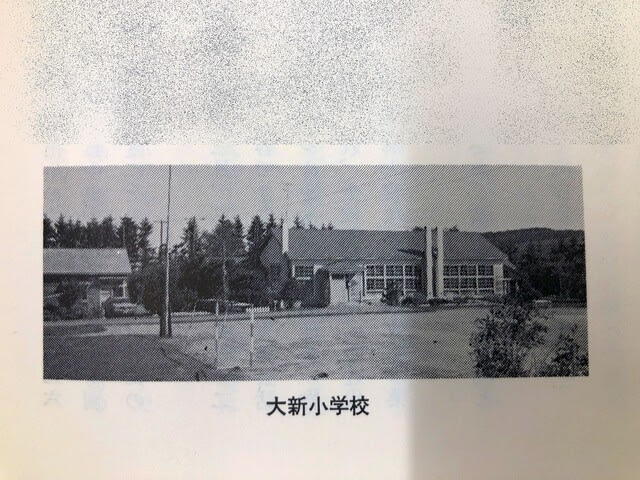

「旧八雲町立大新小学校」NEW

※八雲町史より

開校:大正5(1916)年

閉校:昭和62(1987)年

校舎:(確認中)年

八雲町大新316−3

ナビ「住所」

大新地区は八雲町の小高い丘にある

登って来た方向を顧みると太平洋まで見渡せる

「旧大新小学校」があった跡地に着いたが、そこは背の高さはあろうかの雑草地帯だった。

ストリートビューでは石碑があり、学校跡地と石碑に彫られている

しかし今回は旅行が主目的で、服や靴を汚すわけにはいかない

いろんな方向から分け入れないかと探したが、諦めた。

※この施設の左隣

おそらくここから入って右側に石碑あり

そこが校庭であろう

旧校舎は正面奥にあり、体育館と少し離れているように見えた

いつかこの地に来ることがあれば、次回は何とか撮影しようと記憶しておく。

2024年10月18日撮影

「旧八雲町立山越中学校」NEW

※八雲町史より

開校:昭和22(1947)年

閉校:平成5(1993)年

校舎:(確認中)年

八雲町山越

ナビ「JR山越駅」

ここは旧中学校を示すものは何一つなかった

なので行っても仕方が無いのだが、もし行くとするなら

国道5号線沿い、JR山越駅を少し八雲市内側に行くと「ヤクルト」がある

その駐車場には現役の「山越小学校」の標識もあった

そこからJR線路を渡って、すぐ左の枝道に入る

少し行くと線路側に降りるような枝道が左に出てくるので

左折して進むとそこが中学校跡地だった。

空地なのだが小屋があり、そこは「八雲町立郷土資料館収蔵庫」らしい

らしい というのも現地へ行ったら白い防護服?で作業をされている人たちがいて近寄れなかった。

おそらく向こうも何しにこんなところへ来た?みたいな感じだったろう

旧校舎は小屋のあたりに線路とTの字になるように建っていた

反対側の奥に「山越諏訪神社」が見えている 校庭はそこまであった。

ちなみに現役の「山越小学校」の以前の旧校舎は

線路を渡って向かい側あたりにあったようだ

そこにも以前は学校があったような印は無かった。

2024年10月18日撮影

ここから過去レポート

八雲町の閉校は国道5号線になるべく近い学校ばかりを訪問した

黒岩小、中学のように隣接して建っていると効率は良いのだが

「旧八雲町立黒岩中学校」

開校:昭和22(1947)年

閉校:平成16(2004)年

校舎:昭和39(1964)年

八雲町黒岩212

旧黒岩中学と旧黒岩小学校は校庭を間にして建っている

国道5号線とJR線に挟まれた場所だ。

札幌方面から来ると5号線の右側に、昔の通学路があるので少し進入して停車

ここから歩いて行ってみる。

雑草が生い茂っているので長靴に履き替えて進む

やがて両側に校門を発見 校名プレートも残っていた。

正面には教員住宅らしき建物を見る

左手が校庭で奥に近代的な旧黒岩小学校があるので両校で使用した校庭であろうか。

校舎は右手に現存していた

しかも木造校舎だ 資料によると昭和39年の建築で平成16年まで使用したとある

40年使用で閉校から15年以上経った建物。

樹木や背の高い雑草に囲まれた廃墟美がある

校舎入り口前のスペースに閉校記念碑が おそらく現役時はこの周りに草はなく

校舎ときれいに見えていただろう。

体育館は5号線から背の高いイタドリ越しに見えるが

その天井は崩落が心配される。

物音がしたので驚いて振り返ったら

キタキツネだった。

2022年6月撮影

「旧八雲町立黒岩小学校」

開校:明治16(1883)年

閉校:平成26(2014)年

校舎:平成6(1994)年

八雲町黒岩212

旧黒岩中学校と校庭・グラウンドを挟んで建っているが

中学は草ぼうぼうなのに対し、小学校は校門前まできちんと舗装道路がある

校門プレートは外されているが平成時代に建てられた校舎はきれいだ。

そのファサードはまるで宿泊施設を見るようだ

校門にチェーンなどは無いので少し入って撮影した。

遊具はほぼ現役で、近くの子供に開放しているのかも知れない

また校舎も何かの再活用をしているようだ?

体育館は正面から見えないが中学校側からこれもきれいな体育館に見えた。

2022年6月撮影

「旧八雲町立山崎小学校」

開校:明治39(1906)年

閉校:令和3(2021)年

校舎:平成4(1992)年

八雲町山崎375

旧山崎小学校も旧黒岩小学校と同様に、平成に建てられた校舎をもって閉校した。

5号線から少し右に入った場所にある

パッと見てログハウスのような、これも黒岩小学校と同じく学校には見えずらい

校舎前に創立者の像、人工池、広いグラウンド

何よりオシャレな施設に目が行く。

特に体育館の正面に幾何学模様風の窓はステンドグラスだ

ゆえに最初はキリスト教の私学?と思ったほど。

素敵な校舎になる前は、普通の木造平屋建てだっただけに

新旧両方の校舎に通った生徒は変化に喜んだことだろう。

山崎、黒岩の両小学校の設計は何かしらの関連があるような気がする。

2022年6月撮影

「旧八雲町立栄浜小学校」

開校:明治42(1909)年

閉校:平成19(2007)年

校舎:昭和39(1964)年

八雲町栄浜96

この学校は函館からの帰途に訪問した 天気が良かったのは帰途日だけであった。

栄浜小学校だけ5号線の海側にある やはり「浜」の名が付く学校だからだろうか

5号線沿いに校門とプレートがあるが、実際は民家の間を少し行ったところに校舎があった。

これはおそらく木造モルタルで、ここにも古い校舎が残っていた

正面側は木々が生い茂り、校舎全体が入る写真は撮れなかった。

校庭側に遊具やオブジェがあるが、ここも当時は草はなかっただろう

時期的にカラスの子育て中で、侵入者に対し威嚇がひどく、這う這うの体で

離脱したのが思い出となった。

2022年6月撮影

※八雲町史より

※八雲町史より