今回は、インパルス応答を使ってできる項目として、タイムドメインに載っていたリバーブ(残響)歪を見てみました。タイムドメインのHPの”高忠実度再生への新しいアプローチ”の項の”リバーブひずみをなくすには”という章には、箱鳴りについて載っていました。手近なところで、現在地震の倒壊防止で付けている”突っ張り棒”の効果をインパルス応答で確認してみることにしました。

■1)タイムドメインの記事

上で説明した章に、スピーカーの箱鳴りについて以下のような記述が載っています。

①最も大きなリバーブひずみは箱で発生します。従来は補強をしたり、材科や形を調整して、聴感的にまとめていた。結果として直接スピーカから出る音に対して箱からの音は、一般に、-15dB〜25dB(内リバーブひずみ5〜20%)

②信号が消えた部分に存在するひずみですので、聴感的にはもっと大きな値に相当します。補強をすると、こちらを押さえ込めばあちらが上がる。例えば、箱の板厚を12mm⇒16mmに厚くすると、板厚が1.5倍になりfパターンも1.5倍高い方へずれる。

⇒補強では共振の周波数が変わるだけでエネルギーは吸収しないため、調整はできても無くすことはできない。

③21mm厚の合板を使い、ダンピング材に鉄板等の拘束材を加えると、箱鳴りが無くなる。(鉄橋の梁等を防振する方法からヒントを得た)

⇒これを実現したのが、前に紹介したオンキョーのGS-1で、ラワン合板と米松単板6枚貼りあわせの7層構造に加え、新開発のダンピング材と鉄板によって拘束することで振動を桁違いに抑えたとある。この為もあるのだろう、全重量117Kgとなった。

④ホーンの鳴きについても、ホーン材を、アルミ⇒FRP製ダンピング材に変えることにより、累積スペクトルで10ms後の2KHz以上のスペクトルが激減した。

■2)実験風景

インパルス応答で606-8Gユニットの評価をしたと同じマイク位置(距離45cm、高さ84cm)で評価した。先ずは、突っ張り棒無しが以下。

次に1本。普段は地震対策もあり、他のスピーカーもこの状況です。阪神大震災では怖い目にあいました。

次が、2本。

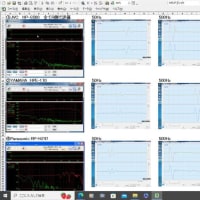

■3)実験データ1 ”単純インパルス応答と累積スペクトル”

先ずは、以下の+パルスのオシロ波形をご覧下さい。パルス間隔は、10Hz、マイク位置は、マルチセクトラルホーンの中心軸上45cmです。

①は、突っ張り棒は無し、②が1本有り、③が2本有り、です。①から③はほとんど変化はなしです。

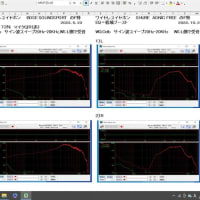

次はMY SPEAKERのインパルス累積スペクトラムです。

④は、突っ張り棒は無し、⑤が1本有り、⑥が2本有り、右下はその解説です。④から⑥もほとんど変化はなしです。上記■1)のタイムドメインのホーン鳴きを対策した場合は、10ms後の2KHz以上のスペクトルが激減したというのは、④の赤丸で囲んだところが激減していた訳です。アルミダイギャストホーンは、7KHz位から激減していましたから、2KHz~7KHzまでは、FRP製ダンピング材に変えることにより減衰を達成したとか。今日の突っ張り棒実験では、そのような激減の効果は無いようです。⑥の突っ張り棒2本の場合に、青〇で囲んだ6KHzがディップしていますが、有意差かどうかは判りません。

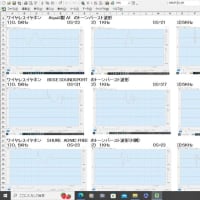

■4)実験データ2 ”インパルスのエネルギー時間応答測定10mS”

次は、MY SPEAKERのインパルスのエネルギー時間応答測定をやってみました。

⑦は、突っ張り棒は無し、⑧が1本有り、⑨が2本有り、右下はその解説です。⑦から⑨もほとんど変化はなしです。しいて言えば、⑧の1本が、3mS~8mSが少し減衰が大きいような気がしますが、優位さがあるかは?です。次に2本の⑨で無しの⑦が一番悪いように見えます。このデータからは、1本が一番良い様に見えます。

■5)実験データ3 ”インパルスのエネルギー時間応答測定200mSと室内残響特性”

MY SPEAKERのインパルスのエネルギー時間応答測定では、もっと長い200mSまで採れますので、採ってみたのが以下。

これも、何回も採り直すと少し違ったデータにもなりますので、⑩~⑫で優位差は無いと思います。

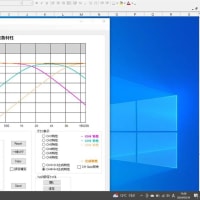

最後に⑬で現状の室内残響特性を採って見ました。前に採った時から、カーペットが増えていますので、よりデッドになったかの確認です。以前の状態が、1/20の”ルームアコースティック 残響”で載せたもので、下記です。(尚、両方とも納戸の戸は開けています。)

10KHzが今は0.38Sになっていまっすが、1月は左のグラフが今の位置と同じですが、0.23Sと約6割です。高音が反射し易い条件変化は考えられませんのでこれも有意差とは考えません。低音(50Hz~100Hz)が若干下がったのはカーペットが増えた効果です。

ジャズのスモールコンボが迫真で聴けるように、目標は、0.3mSですが、ほぼその通りです。

■6)箱鳴りを本格的に対策するとすれば

これを本格的に対策するとすれば、オンキョーのGS-1でやられたように鉄橋の梁等を防振する方法からヒントを得たという、板にダンパー剤を挟んで鉄板等の拘束材を加えるという方法が考えられます。しかし、620A+2405Hで65Kgありますので、それに板全面に鉄板+ダンパーの拘束材を加えると100Kgはゆうに超えてしまいます。実際に改造するのも大変でしょうし、やったとしても本当に音が良くなるかは疑問ですし、取り回しや移動が困難になります。今でも箱鳴り的な音は、通常の音圧で聴いている限りありません。むしろ、楽器の質感を良く再現しているように思います。

本日の結論は、■4)実験データ2より、突っ張り2本までを試した場合は、1本が一番ましかなと言う程度です。

■1)タイムドメインの記事

上で説明した章に、スピーカーの箱鳴りについて以下のような記述が載っています。

①最も大きなリバーブひずみは箱で発生します。従来は補強をしたり、材科や形を調整して、聴感的にまとめていた。結果として直接スピーカから出る音に対して箱からの音は、一般に、-15dB〜25dB(内リバーブひずみ5〜20%)

②信号が消えた部分に存在するひずみですので、聴感的にはもっと大きな値に相当します。補強をすると、こちらを押さえ込めばあちらが上がる。例えば、箱の板厚を12mm⇒16mmに厚くすると、板厚が1.5倍になりfパターンも1.5倍高い方へずれる。

⇒補強では共振の周波数が変わるだけでエネルギーは吸収しないため、調整はできても無くすことはできない。

③21mm厚の合板を使い、ダンピング材に鉄板等の拘束材を加えると、箱鳴りが無くなる。(鉄橋の梁等を防振する方法からヒントを得た)

⇒これを実現したのが、前に紹介したオンキョーのGS-1で、ラワン合板と米松単板6枚貼りあわせの7層構造に加え、新開発のダンピング材と鉄板によって拘束することで振動を桁違いに抑えたとある。この為もあるのだろう、全重量117Kgとなった。

④ホーンの鳴きについても、ホーン材を、アルミ⇒FRP製ダンピング材に変えることにより、累積スペクトルで10ms後の2KHz以上のスペクトルが激減した。

■2)実験風景

インパルス応答で606-8Gユニットの評価をしたと同じマイク位置(距離45cm、高さ84cm)で評価した。先ずは、突っ張り棒無しが以下。

次に1本。普段は地震対策もあり、他のスピーカーもこの状況です。阪神大震災では怖い目にあいました。

次が、2本。

■3)実験データ1 ”単純インパルス応答と累積スペクトル”

先ずは、以下の+パルスのオシロ波形をご覧下さい。パルス間隔は、10Hz、マイク位置は、マルチセクトラルホーンの中心軸上45cmです。

①は、突っ張り棒は無し、②が1本有り、③が2本有り、です。①から③はほとんど変化はなしです。

次はMY SPEAKERのインパルス累積スペクトラムです。

④は、突っ張り棒は無し、⑤が1本有り、⑥が2本有り、右下はその解説です。④から⑥もほとんど変化はなしです。上記■1)のタイムドメインのホーン鳴きを対策した場合は、10ms後の2KHz以上のスペクトルが激減したというのは、④の赤丸で囲んだところが激減していた訳です。アルミダイギャストホーンは、7KHz位から激減していましたから、2KHz~7KHzまでは、FRP製ダンピング材に変えることにより減衰を達成したとか。今日の突っ張り棒実験では、そのような激減の効果は無いようです。⑥の突っ張り棒2本の場合に、青〇で囲んだ6KHzがディップしていますが、有意差かどうかは判りません。

■4)実験データ2 ”インパルスのエネルギー時間応答測定10mS”

次は、MY SPEAKERのインパルスのエネルギー時間応答測定をやってみました。

⑦は、突っ張り棒は無し、⑧が1本有り、⑨が2本有り、右下はその解説です。⑦から⑨もほとんど変化はなしです。しいて言えば、⑧の1本が、3mS~8mSが少し減衰が大きいような気がしますが、優位さがあるかは?です。次に2本の⑨で無しの⑦が一番悪いように見えます。このデータからは、1本が一番良い様に見えます。

■5)実験データ3 ”インパルスのエネルギー時間応答測定200mSと室内残響特性”

MY SPEAKERのインパルスのエネルギー時間応答測定では、もっと長い200mSまで採れますので、採ってみたのが以下。

これも、何回も採り直すと少し違ったデータにもなりますので、⑩~⑫で優位差は無いと思います。

最後に⑬で現状の室内残響特性を採って見ました。前に採った時から、カーペットが増えていますので、よりデッドになったかの確認です。以前の状態が、1/20の”ルームアコースティック 残響”で載せたもので、下記です。(尚、両方とも納戸の戸は開けています。)

10KHzが今は0.38Sになっていまっすが、1月は左のグラフが今の位置と同じですが、0.23Sと約6割です。高音が反射し易い条件変化は考えられませんのでこれも有意差とは考えません。低音(50Hz~100Hz)が若干下がったのはカーペットが増えた効果です。

ジャズのスモールコンボが迫真で聴けるように、目標は、0.3mSですが、ほぼその通りです。

■6)箱鳴りを本格的に対策するとすれば

これを本格的に対策するとすれば、オンキョーのGS-1でやられたように鉄橋の梁等を防振する方法からヒントを得たという、板にダンパー剤を挟んで鉄板等の拘束材を加えるという方法が考えられます。しかし、620A+2405Hで65Kgありますので、それに板全面に鉄板+ダンパーの拘束材を加えると100Kgはゆうに超えてしまいます。実際に改造するのも大変でしょうし、やったとしても本当に音が良くなるかは疑問ですし、取り回しや移動が困難になります。今でも箱鳴り的な音は、通常の音圧で聴いている限りありません。むしろ、楽器の質感を良く再現しているように思います。

本日の結論は、■4)実験データ2より、突っ張り2本までを試した場合は、1本が一番ましかなと言う程度です。