これは今良く聴いているアルバムです。トヌー・ナイソー・トリオは、Jazzも勿論良いんですが、ポップ・チューンもまた良いんです。

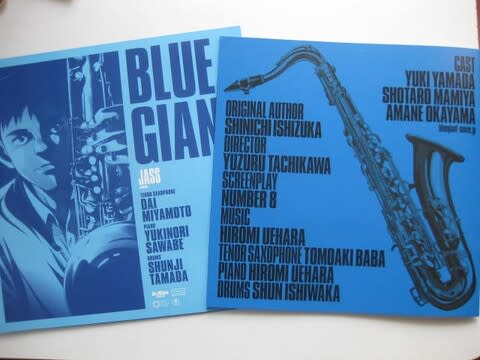

1)CDとジャケット

こんな感じです。表側は、トヌーがヘッドホンを付けて、風貌はフルシチョフに似てるかな?

裏側は、

澤野工房が販売元です。

ピアノ:「トヌー・ナイソー/Tonu Naissoo」

べース:「ターヴォ・レンメル/Taavo Remmel」

ドラム:「アハトゥ・アブネル/Ahto Abner」

2)MY BACK PAGESとトヌー

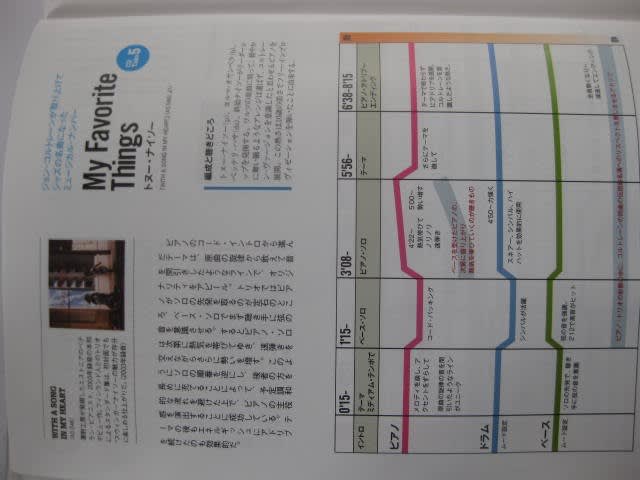

このアルバムのトヌー・ナイソー・トリオは、西宮の兵庫県立芸術文化センターで行われた「ひょうご クリスマス・ジャズ・フェスティバル 2012」でこの曲含め12曲(別にアンコール2曲)、私の大好きな”My Favorite Things”も披露していたのだ。その頃トヌーを知らなかったのが何とも残念。

この曲は勿論私でも知っている ”風に吹かれて”、で世界的に有名な”ボブ・ディラン”の名曲。Jazzでは、キースジャレットが取り上げているがキースの曲と思っているJazzファンもいます。トヌーは、8ビートで旋律をたっぷり唄わせ、ゴスペル風味で味付けるというディラン真っ向勝負のスタイルでプレイしている。もちJazzフィーリングもベースに漂わせて。

3)私のお気に入り

やはりスタンダードが僕は好きです。

一番聴くのは、4曲目の”What A Differrence A Day Made"(Maria Grever)です。これ良いです。イントロ出た瞬間、あー良いな、ときます。このゆったりとしたアーバン・フィーリング、ゴージャスの一言。この人のフレーズワークには、気品があります。スイング感に流されず、抑制も程よく。アドリブに入ると彼の真骨頂、湯水のようにアイデアが湧いてきます。美しいなこのアドリブ。エストニアの音楽学校でジャズピアノの准教授をしているだけのことはある、凄い感性。

次は5曲目の”Moon And Sand”。この曲は、私は、Valerie Joyceのハスキーでミステリアスな歌声がお気に入りです。チェット・ベイカーは、スローなバラードで歌っていましたが、トヌーはうって変わってアップテンポにしています。これが良いですねえ。イントロから爽快なタッチ。その後のアドリブの旋律の美しさは秀逸。美しいフレーズがこれでもかと湧いてきます。この爽快感にノックアウトされた。ベースソロも同じ爽快感を共有、ノッテマス。トヌーの伴奏も上手く寄り添っている。テーマに戻って、ドラムスとも会話してエンド。

あとポップ・チューンでは、”You've Got A Friend”(キャロル・キング)も良いですね。テーマはサラッとやって、アドリブでJazzの香りを匂わせてウーン上手い。ベースも結構歌ってくれています。ポップスの料理のし方が上手な名シェフです。

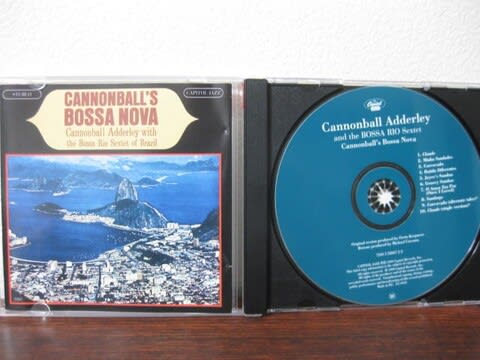

1)CDとジャケット

こんな感じです。表側は、トヌーがヘッドホンを付けて、風貌はフルシチョフに似てるかな?

裏側は、

澤野工房が販売元です。

ピアノ:「トヌー・ナイソー/Tonu Naissoo」

べース:「ターヴォ・レンメル/Taavo Remmel」

ドラム:「アハトゥ・アブネル/Ahto Abner」

2)MY BACK PAGESとトヌー

このアルバムのトヌー・ナイソー・トリオは、西宮の兵庫県立芸術文化センターで行われた「ひょうご クリスマス・ジャズ・フェスティバル 2012」でこの曲含め12曲(別にアンコール2曲)、私の大好きな”My Favorite Things”も披露していたのだ。その頃トヌーを知らなかったのが何とも残念。

この曲は勿論私でも知っている ”風に吹かれて”、で世界的に有名な”ボブ・ディラン”の名曲。Jazzでは、キースジャレットが取り上げているがキースの曲と思っているJazzファンもいます。トヌーは、8ビートで旋律をたっぷり唄わせ、ゴスペル風味で味付けるというディラン真っ向勝負のスタイルでプレイしている。もちJazzフィーリングもベースに漂わせて。

3)私のお気に入り

やはりスタンダードが僕は好きです。

一番聴くのは、4曲目の”What A Differrence A Day Made"(Maria Grever)です。これ良いです。イントロ出た瞬間、あー良いな、ときます。このゆったりとしたアーバン・フィーリング、ゴージャスの一言。この人のフレーズワークには、気品があります。スイング感に流されず、抑制も程よく。アドリブに入ると彼の真骨頂、湯水のようにアイデアが湧いてきます。美しいなこのアドリブ。エストニアの音楽学校でジャズピアノの准教授をしているだけのことはある、凄い感性。

次は5曲目の”Moon And Sand”。この曲は、私は、Valerie Joyceのハスキーでミステリアスな歌声がお気に入りです。チェット・ベイカーは、スローなバラードで歌っていましたが、トヌーはうって変わってアップテンポにしています。これが良いですねえ。イントロから爽快なタッチ。その後のアドリブの旋律の美しさは秀逸。美しいフレーズがこれでもかと湧いてきます。この爽快感にノックアウトされた。ベースソロも同じ爽快感を共有、ノッテマス。トヌーの伴奏も上手く寄り添っている。テーマに戻って、ドラムスとも会話してエンド。

あとポップ・チューンでは、”You've Got A Friend”(キャロル・キング)も良いですね。テーマはサラッとやって、アドリブでJazzの香りを匂わせてウーン上手い。ベースも結構歌ってくれています。ポップスの料理のし方が上手な名シェフです。