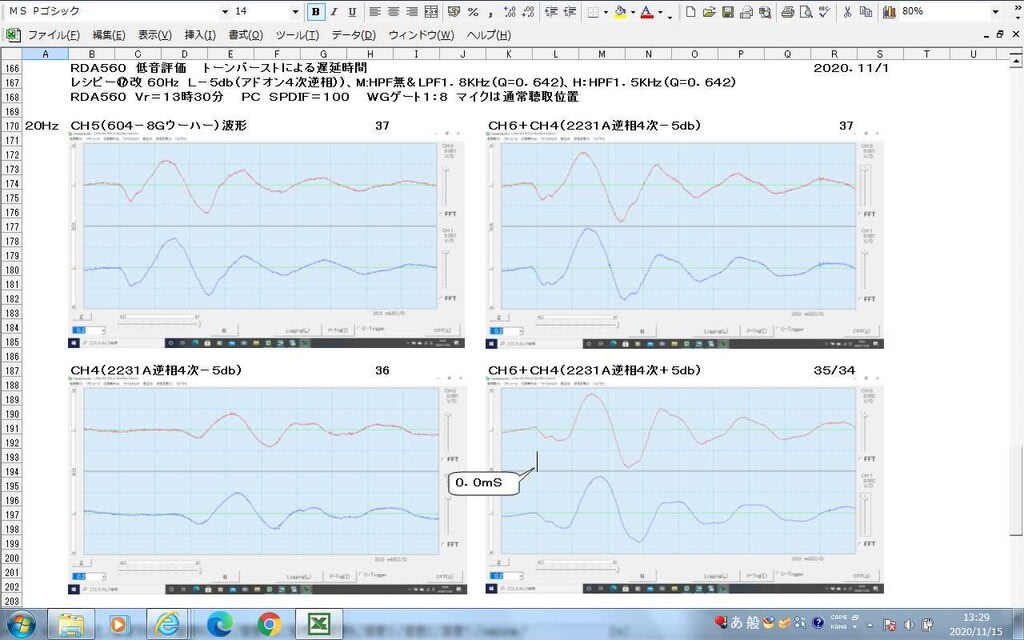

以前の解析では、矩形波については、LT-SPICEでのRDA560対応のシミュレーションとRDA560実機での実測データ、およびパルスについてはRDA560のフィルタではなくバターワース(BWと略記する)フィルタでのLT-SPICEでのシミュレーションを示した。しかしパルスについてもRDA560のフィルタについてやるべきだったと記載していたので今回パルスについてRDA560のデジタルチャンデバフィルタについてLT-SPICEでのシミュレーションを追加で示す。デジチャンのパラメータ特に次数やQ値は音(特に弾み)を決める重要パラメータの一つなので、根拠をはっきりさせておきたかった。以下のフィルタシミュレーションは、回路によるものではなく、伝達関数(入出力の間の信号の変換変数)を使って機能で行っているので、パッシブでもアクティブでも、又アナログでもデジタルでもフィルタであれば、全て適用できるのではないかと考えられるが、少なくともRDA560のフィルタについては定性的には合っている。又参考で平坦性や群遅延特性*に優れると言われているベッセルフィルタについてもLT-SPICEでシミュレーションしたので結果を簡単に載せます。尚、当方はフィルタやLT-SPICEの専門家ではないのでもし決定的な間違い等ありましたらアドバイス頂けたら有難いです。

7/9 青字追加 ■14)ベッセルフィルタのHPFについて

7/12赤字追加 ■15)ベッセルフィルタの加算性の確認(LT-SPICE)

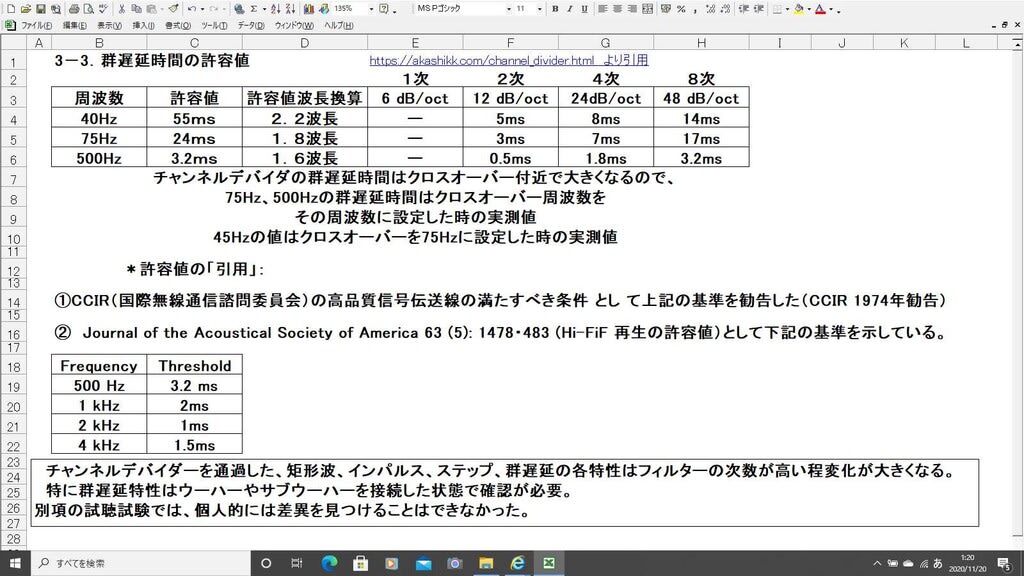

*群遅延とは:位相φの直線性を表す指標で、入出力間の位相差を角周波数ωで微分したもので、傾きは負なので式では負号がつきます。位相の回転は、人間の耳には殆ど分からないが、群遅延劣化は値によっては分かる(一定でないピーク等の場合の歪かな)と言われています。

■1)RDA560のフィルタ (主にLPFで評価し、カットオフは以下特に断りが無い場合は、1.8KHzです。)

RDA560のフィルタは2次はBWですが、3次以上はBWではない。4次以上でカットオフ点の減衰量がー3dbではない事から気付いた。当初はRDA560のフィルタが高次もBWと誤解していました。以下実機画面

減衰レートはBWと同じですが、下がる所の周波数での肩の曲率がRDA560のフィルタの方が緩やかです。以下BWとの高次の比較です。2次は両方同じ。点線は位相(縦軸は右)です。

左側がRDA560のフィルタで右がBWフィルタで、LT-SPICEでシミュレーションしてます。減衰カーブを比較すると、曲率の差は赤の6次~8次の線を見れば差がはっきりします。RDA560の方が緩やかです。例えば1800Hzの値は、RDA560の場合は、2次、4次、6次、8次でー3db、ー6db、ー9db、ー10dbと落ちていきますが、BWの場合はー3db一定です。RDA560の1800Hz値は、LT-SPICEでの値と2次、4次、6次は一致し、8次は若干違いますがほぼLT-SPICEで推定した伝達関数通りと思います。この肩の曲率が、パルスの立上り速度と群遅延に効いてきます。鋭角であればある程、特性が劣化する。

2次でQ変化の場合のフィルタ特性は、RDA560のフィルタとBWフィルタは同じで、以下。

2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。Qが上がる程電圧は上に来ます。

■2)RDA560のフィルタをLT-SPICEで解析する場合の伝達関数

これは前にもアップしましたが、以下です。

RDA560のフィルタの伝達関数は(**2は2乗の表記、sは変数でwcはカットオフ角周波数)

・2次のQ指定

2次LPFは、Qを使うと伝達関数は、通常の教科書に載っている

G(S)=wc**2/(s**2+s*wc/Q+wc**2) です。(Q=0.707で2次のバターワースフィルタ)

伝達関数をLT-SPICE内で設定したものは、以下で右側の4つ(OUT7~OUT10)がLPFで、左側はHPF.

・簡易設定(次数設定)

2n次LPFの伝達関数は、以下と推定した。(n=1(これのみBW2次)、2、3・・・・・・)

G(S)=wc**2n/(s**2+1.4142*s*wc+wc**2) **n です。

RDA560のフィルタと上記のスロープとカットオフ周波数が合致していることは確認済。

4次は Linkwitz-Rileyフィルタで、高次はそれの分母の()内は同じで乗数のみ変えたものですので、RDA560の次数設定フィルタは Linkwitz-Rileyをベースにしたフィルタと言えます。伝達関数をLT-SPICE内で設定したものは、以下で右側の4つ(OUT7~OUT10)がLPFで、左側はHPF.

■3)RDA560のフィルタのLT-SPICEによるパルス応答(入力パルスは、波高10V、立上り1μS、フラット部70μS、立下り1μSです)

高次(2次~8次)は、以下。以下の解析は、判り易さを優先し基本はLPFで行います。(HPFはパルス出力が+ーにスプリットする為)カットオフは1.8KHz。

左側がRDA560のフィルタで右はBWフィルタです。2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。2次が最もパルスが鋭いので優秀。高次になるほど立下り後のアンダーシュート(今後USと略記)やオーバーシュート(同:OSと略記)が大きくなります。

2次が良さそうなので、そのQ依存はもう少し詳しく。

緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。パルスの鋭さだけであれば、緑が一番鋭いのですが、立下り後のアンダーシュートが少し出ていますので、それが無い紺色Q=0.634辺りがベストと決めました。ここで面白いのは、Q変化で2次の波形は全てある点(0.35mS,1.04V付近)を通ることです。

■4)上記の波形から求めたRDA560のフィルタ(LPF)のパルス鋭度のQ依存性

■3)の波形のパルス鋭度をパルス幅(mS)/パルス高さ(V)と定義して、グラフ化しました。(逆だと高い方が優秀なのでそちらにすべきでした)

これは以下。

これを見ると、値が小さい程優秀ですから、Q=0.707が最も低いですが、USを考慮して、実際の設定は、Q=0.642(正しくは0.634だが何故か0.642になってしまったのでそのまま)にしました。

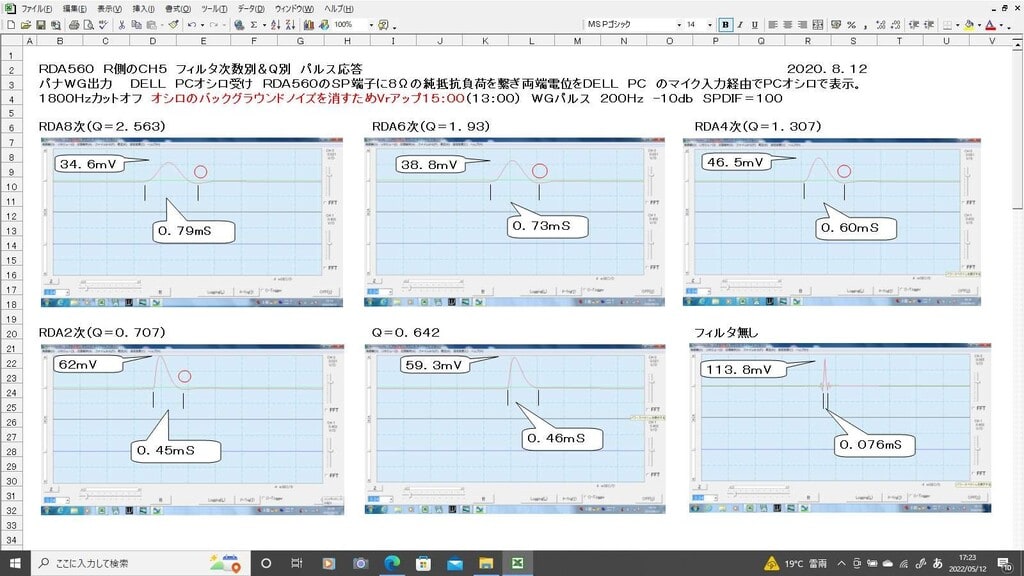

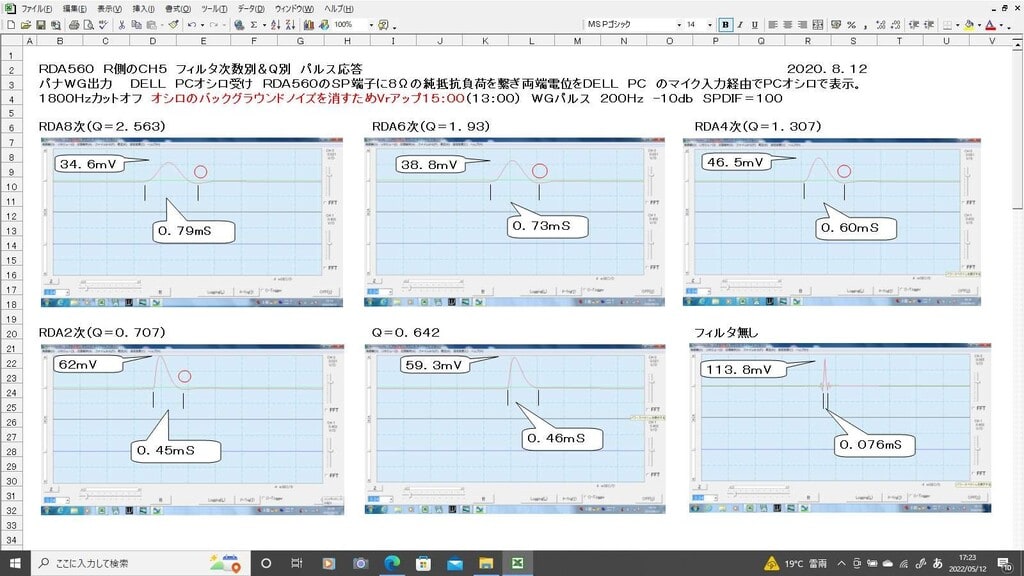

■5)RDA560のフィルタ(LPF)の実測によるパルス応答 (PCでパルスを発生しているアプリは、WGです)

上記のLT-SPICEを用いたシミュレーションで出したパルス波形を実機で実測しました。結果は下記。用いたパルスの入力波形はパルス幅76μSなのでほぼシミュレーションと同じです。(LT-SPICE上は72μS) RDA560のスピーカー端子に8Ωの抵抗を接続して各フィルタ後の抵抗の両端子電圧をPCのマイク入力に入れてPCオシロで表示しました。

シミュレーションと同様、高次になるほどパルス出力の波高も下がり、パルス幅は広がっています。

■6)上記実測から出したRDA560のフィルタ(LPF)のパルス鋭度のQ依存性

これもグラフ化してみました。

かけている電圧がLT-SPICEとは違うので絶対値は異なりますが、傾向は全く同じ傾向を示しています。LT-SPICEでシミュレーションした通りになっていることを実機RDA560で電気的に確認しました。

■7)矩形波についてのLT-SPICEによるシミュレーション (矩形波の入力信号は、立上りが、1μSです)LPFについて

高次は、下記。

左側がRDA560のフィルタで右はBWフィルタです。2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。結果はパルスの評価とほぼ同じです。BWの方が高次になるに従い、OSやUSがRDA560のフィルタに比べ大きくなります。緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。

2次のQ依存は、下記。(2次はBWとRDA560は同じ数式)

これもパルスの場合と同じで、緑のQ=0.707はOSが大きいので、紺色のQ=0.634がベスト条件です。

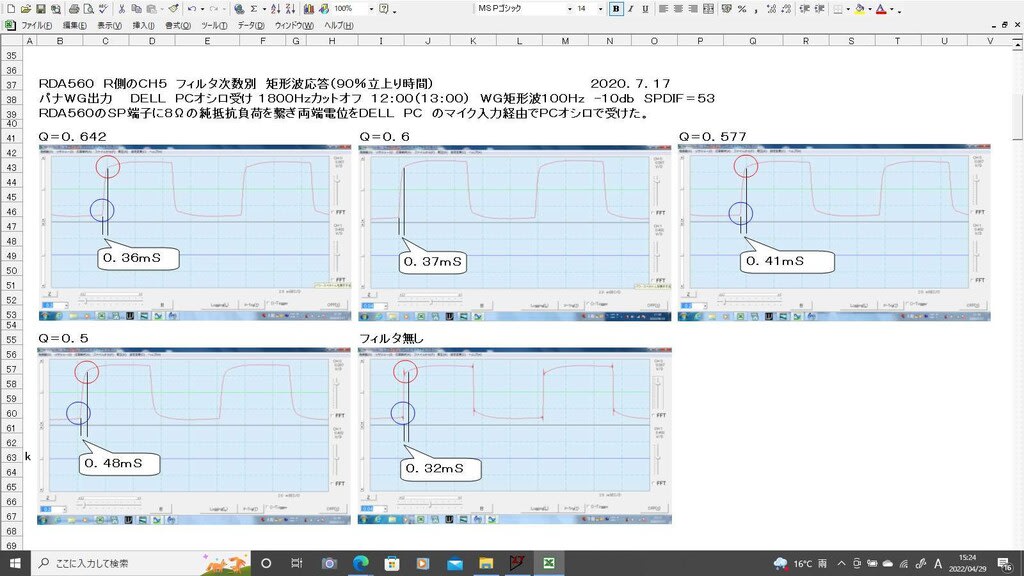

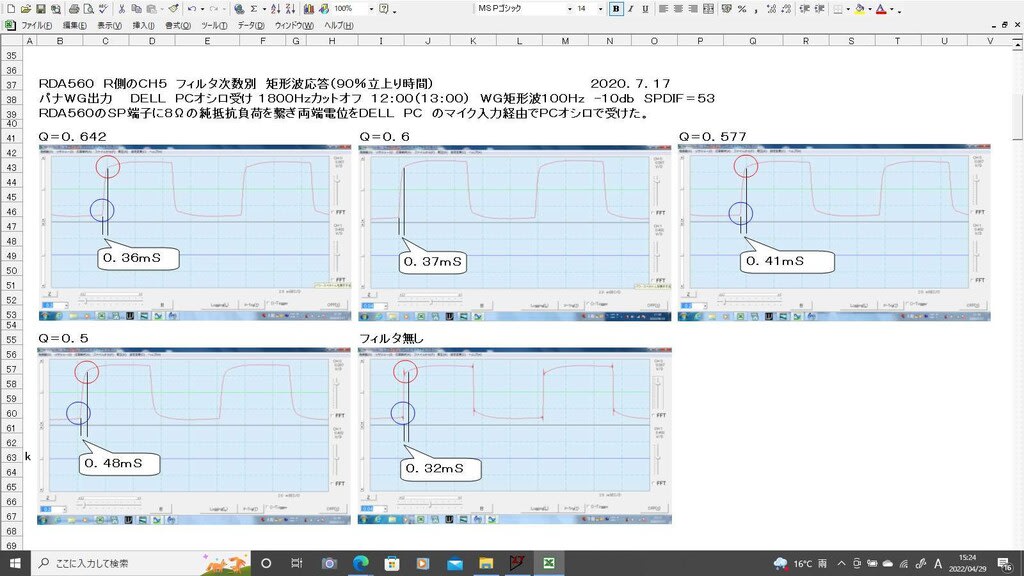

■8)RDA560のフィルタ(LPF)の実測による矩形波応答 (PCでパルスを発生しているアプリは、WGで、メニューは矩形波です)

高次は、以下。

高次では、立上り後にUSが顕著になります。立上り時間の定義は閾値90%値としました。

2次でのQ依存は、下記。

立上り時間で見れば、やはりQ=0.707が0.32mSと一番短く、パルスと同じですが、立上り直後にOSの出始めのような角があるので形を優先してベスト条件はQ=0.642とします。この場合は角は見られないです。

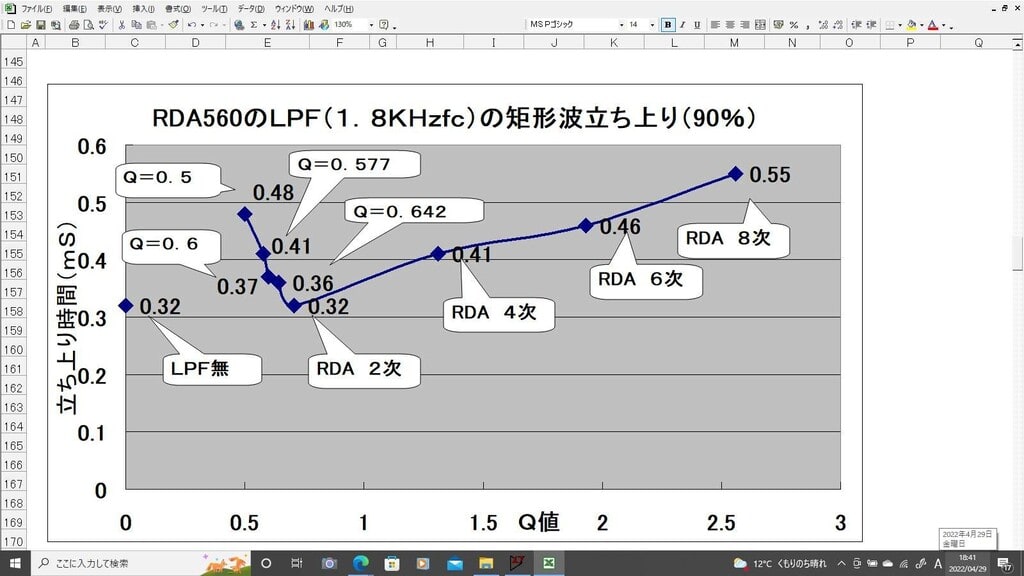

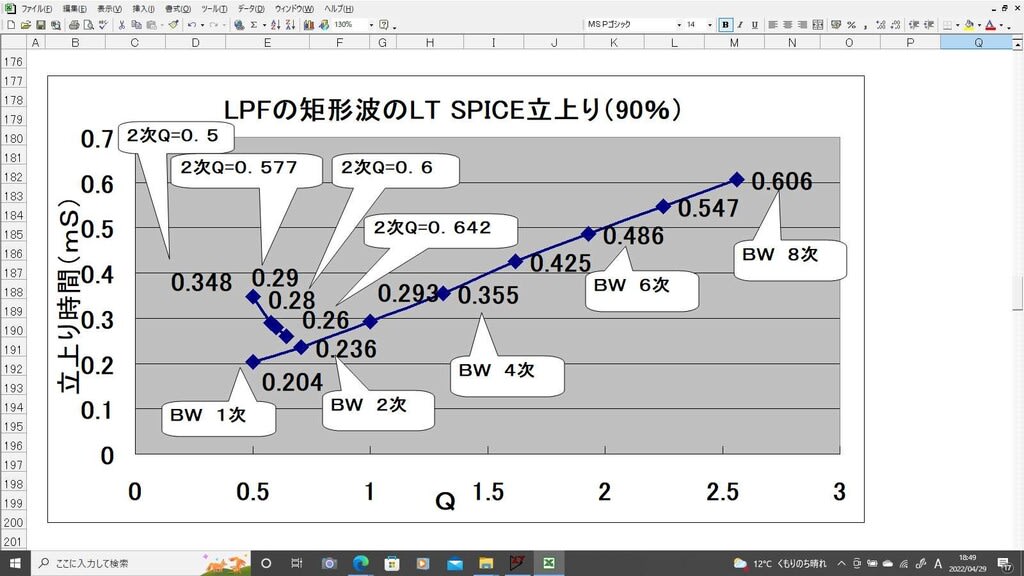

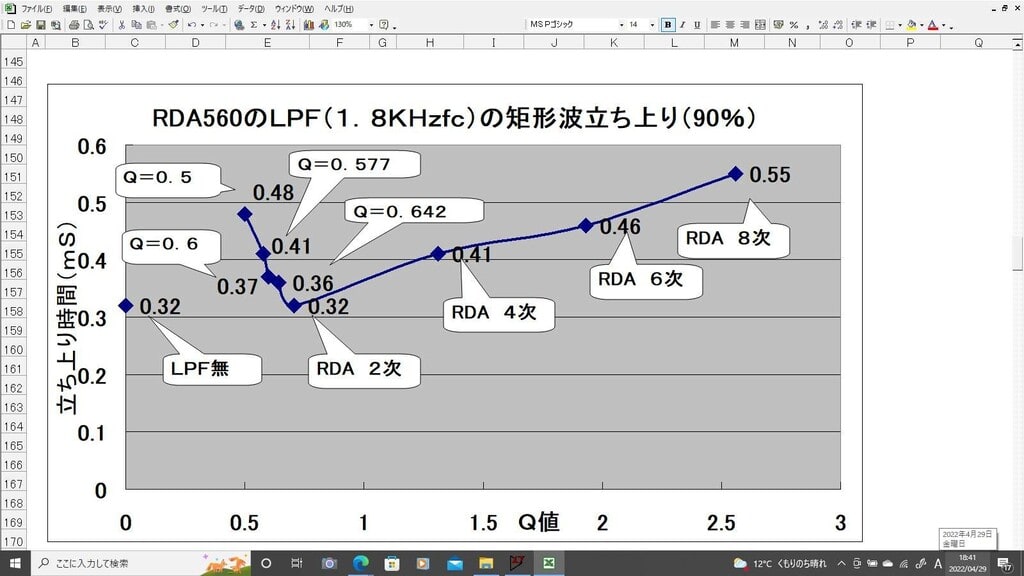

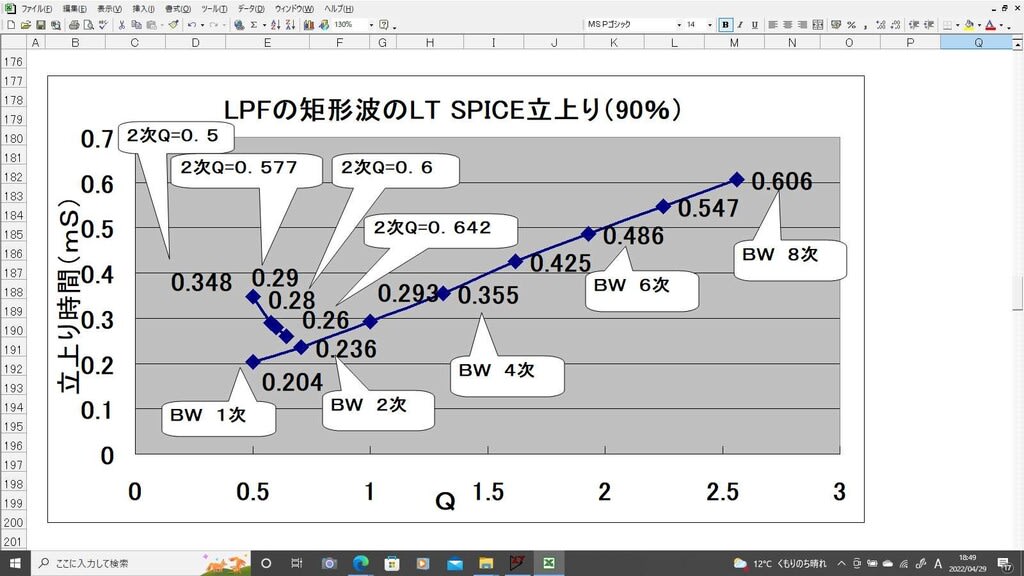

■9)RDA560のフィルタ(LPF)の実測による矩形波応答の立上り時間のQ依存性とLT-SPICEのシミュレーションの比較

■8)の実測のデータをグラフ化すると、

LT-SPICEの方も90%閾値で出してグラフ化すると、(これがまた残念なことにBWです)

まあ、傾向はパルスでもRDA560とBWでは変わらないことはパルスで確認済なので、結果としては同じ傾向と考えて良いでしょう。

■10)群遅延時間TgのRDA560フィルタとBWフィルタの比較(LPF)

高次は、以下。

右のBWフィルタの方がフィルタスロープの肩の曲率が尖っているのでTgがカットオフ(1.8KHz)付近で高次程ピークが大きくなっています。RDA560のフィルタは肩が丸まっていますのでTgのピークは小さい。周波数によってTgが一定でないと波形が歪むことになりますので、RDA560のフィルタの方がBWフィルタよりTgの視点からは優秀と言えます。Tgについては、ベッセルフィルタのように絶対値が小さくてフラットな周波数範囲が広いフィルタが優秀と言えます。

2次のQ依存も見てみました。

緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。Tgが一定になるという視点からは、赤線の0.577辺りがフラットになりますが、パルス・矩形波のベスト条件で紺色のQ=0.634(レシピーは0.642)としますが大差は無いです。

●結局は、■1)のフィルタ特性で高い周波数まで電圧が高くなる(比較すると上にある)フィルタ程、波形再現性が良くなる(減衰特性は劣化するが)。2次が最も良くなるが、その中でQ変化した場合もQの高い方が電圧は高くなるが、Q=0.707まで来ると、OSやUSが出るので、その辺りがRDA560のフィルタの限界というか、ベストポイントであるという事なのかなと思います。群遅延についても同様で、■12)のベッセルフィルタは群遅延が最も優れていると言われていますが、■12)のフィルタ特性を見れば、肩の曲率が高次程緩くなって他のフィルタより同一周波数で高い電圧値を取りますので、結果、群遅延&波形再現性が良くなりますが、減衰特性は悪化するので、トレードオフの関係です。

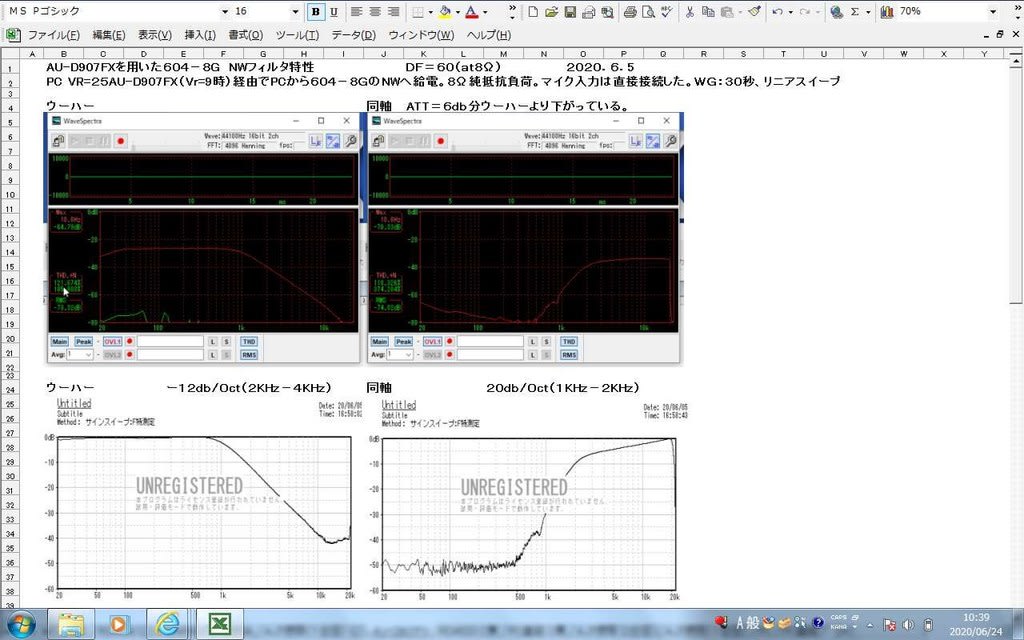

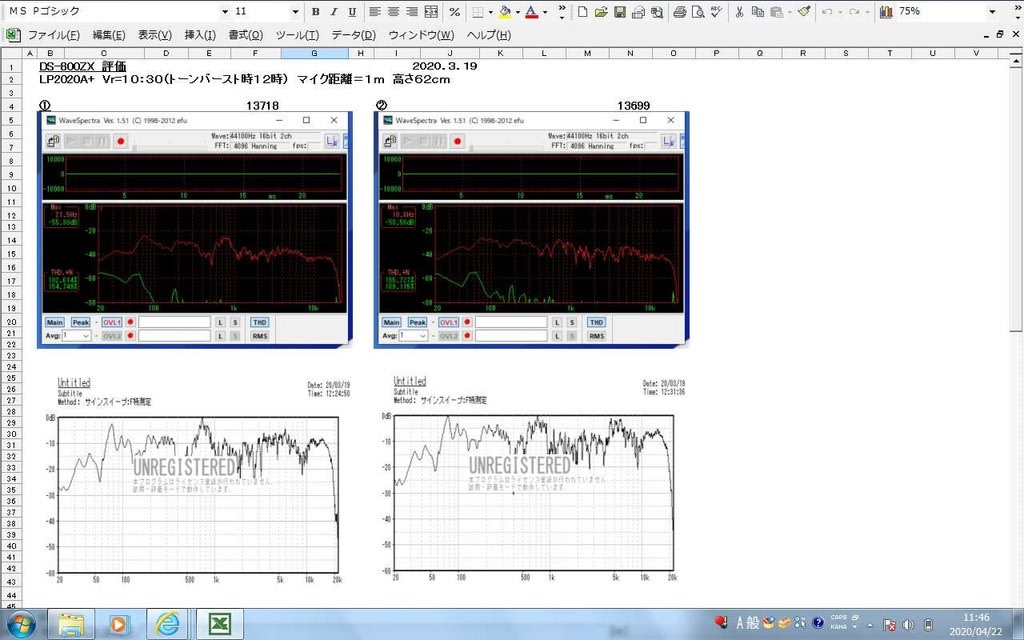

●2次で割り切ってフィルタ特性をQ最適化で割り切ったので、減衰特性(3ユニットを分離する)を犠牲にしているのでは?と考える方もおられるかもしれません。しかし実際は以下のように620Aのウーハー・同軸ツイータ・2405が実測で綺麗に分離できているということを確認しているバックボーンがあり、それ考慮で2次Q=0.642を使用してます。

■11)群遅延TgのRDA560のフィルタ(HPF)のシミュレーション

これは高次で検証した。伝達関数は、■2)の下側の画面の左側にHPFのが載っています。

下から2次、4次、6次、8次です。LPFと傾向は似たようなものであるが、1.8KHzから使うことを考えると周波数と共に下がっていくことになる。

■12)ベッセルフィルタLPFの場合の群遅延Tg (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

これも2次、4次、6次、8次について調べてみました。まずは伝達関数は、(奇数次も伝達関数は作っています)

OUT3が2次、OUT4が4次、OUT5が6次、OUT6が8次、の伝達関数です。これのフィルタ特性は、

ちょっと使いにくそうな減衰特性です。高次になると実質的なカットオフが1.8KHzより遥かに高くなる気がします。

次は群遅延Tgです。

流石に、どの次数でもTgは一定で、次数が上がる程、フラット部(88.4μS)が高い周波数まで伸びていて素晴らしいです。また次数によらず絶対値も小さいので、Tgに関してはベッセルフィルタは最良と言えます。

■13)ベッセルフィルタLPFの場合のパルス&矩形波の応答 (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

パルス波は、以下。

■3)のRDA560のフィルタやBWフィルタは、2次でもピークが3.6Vしかないが、ベッセルフィルタでは、8次で8.4V、6次で7.6V、4次で6.6V、2次でも5.1Vとピーク電圧が落ちる率、回復率とでも言ってもいいが、それが高い。またパルス幅もRDA560のフィルタやBWフィルタは、0.5mS以上あるが、ベッセルフィルタは、2次で、0.4mS以下、8次では、0.23mSとパルス鋭度が高くシャープである。

矩形波は、以下。

これもパルス同様、RDA560のフィルタやBWフィルタより立上りが鋭く優秀な応答である。減衰特性も上記伝達関数の次のグラフから判るように緩やかで、音的には弾みが良く再現できると予想され、ベッセルフィルタの製品があれば使いたい気はする。2次から8次の範囲では、8次が最も波形がシャープで優れている。減衰特性を見れば判るが、高次の方が含む周波数範囲が高周波数まで伸びて居る為波形再現率が良くなるんですね。

■14)ベッセルフィルタHPFの場合の減衰特性と群遅延Tg (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

HPFの伝達関数は、LPFのs/wcをwc/sに変換(これを周波数変換と呼ぶ)すれば得られるので、ベッセルフィルタのHPFの伝達関数は、

OUT(3)が2次、OUT(4)が3次、OUT(5)が4次、OUT(6)が5次 です。

これの遮断特性は、

高次になるほど、傾斜はきつくなっています。2次で11.9db/Oct(5.95db/次)、3次で17.8db/Oct(5.93db/次)、4次で23.6db/Oct(5.9db/次)、5次で29.3db/Oct(5.87db/次)と高次になる程、次数当たりの傾斜は6dbから若干下がります。

群遅延Tgは、

高次になるほど、絶対値が大きくなっていますが、カットオフは1.8KHzなので、1.8KHzで6次でTg=80μS、1KHzでも280μSです。しかしTg的には高次は良くない。

■15)ベッセルフィルタの加算性の確認(LT-SPICE)(カットオフは、上記同様 1.8KHz)

LT-SPICEでベッセルフィルタのLPFとHPFの両方が加算された場合の直線性を確認した。

2次、3次、4次、5次まで見ましたが、伝達関数は、

左側がLPFでOUT3が2次、OUT4が3次、OUT5が4次、OUT6が、5次です。

右側がHPFでOUT7が2次、OUT8が3次、OUT9が4次、OUT10が、5次です。

個別の減衰特性は、

各次のフィルタがLT-SPICE上で加算されると、緑が2次、青が3次、赤が4次、水色が、5次ですが

縦軸を今迄の章と合わせているので変化は少ないですが、700Hz辺りと、4.7KHz台にディップができます。

縦軸を拡大してディップを明示すると、

となります。ディップの深さは、2次で、ー2.5db、3次で、ー5db、4次で、ー7.2db、5次で、ー9.2dbと次数が大きくなると共に大きくなります。直線性はフィルタで加算するチャンデバ用途としては、よろしくないです。スピーカー自体のF特が暴れるので2次位迄なら良いのでは?と言う人が居るかもしれないですが、少なくともLT-SPICEのフィルタ加算上ではフラットにしておきたいですね。

■16)参考でBWフィルタとベッセルフィルタのQ値に関する情報

ネットで調べたデータなので信憑性は、高くはないが、BWフィルタの次数別のQ値は以下

ベッセルフィルタについては、下記。

7/9 青字追加 ■14)ベッセルフィルタのHPFについて

7/12赤字追加 ■15)ベッセルフィルタの加算性の確認(LT-SPICE)

*群遅延とは:位相φの直線性を表す指標で、入出力間の位相差を角周波数ωで微分したもので、傾きは負なので式では負号がつきます。位相の回転は、人間の耳には殆ど分からないが、群遅延劣化は値によっては分かる(一定でないピーク等の場合の歪かな)と言われています。

■1)RDA560のフィルタ (主にLPFで評価し、カットオフは以下特に断りが無い場合は、1.8KHzです。)

RDA560のフィルタは2次はBWですが、3次以上はBWではない。4次以上でカットオフ点の減衰量がー3dbではない事から気付いた。当初はRDA560のフィルタが高次もBWと誤解していました。以下実機画面

減衰レートはBWと同じですが、下がる所の周波数での肩の曲率がRDA560のフィルタの方が緩やかです。以下BWとの高次の比較です。2次は両方同じ。点線は位相(縦軸は右)です。

左側がRDA560のフィルタで右がBWフィルタで、LT-SPICEでシミュレーションしてます。減衰カーブを比較すると、曲率の差は赤の6次~8次の線を見れば差がはっきりします。RDA560の方が緩やかです。例えば1800Hzの値は、RDA560の場合は、2次、4次、6次、8次でー3db、ー6db、ー9db、ー10dbと落ちていきますが、BWの場合はー3db一定です。RDA560の1800Hz値は、LT-SPICEでの値と2次、4次、6次は一致し、8次は若干違いますがほぼLT-SPICEで推定した伝達関数通りと思います。この肩の曲率が、パルスの立上り速度と群遅延に効いてきます。鋭角であればある程、特性が劣化する。

2次でQ変化の場合のフィルタ特性は、RDA560のフィルタとBWフィルタは同じで、以下。

2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。Qが上がる程電圧は上に来ます。

■2)RDA560のフィルタをLT-SPICEで解析する場合の伝達関数

これは前にもアップしましたが、以下です。

RDA560のフィルタの伝達関数は(**2は2乗の表記、sは変数でwcはカットオフ角周波数)

・2次のQ指定

2次LPFは、Qを使うと伝達関数は、通常の教科書に載っている

G(S)=wc**2/(s**2+s*wc/Q+wc**2) です。(Q=0.707で2次のバターワースフィルタ)

伝達関数をLT-SPICE内で設定したものは、以下で右側の4つ(OUT7~OUT10)がLPFで、左側はHPF.

・簡易設定(次数設定)

2n次LPFの伝達関数は、以下と推定した。(n=1(これのみBW2次)、2、3・・・・・・)

G(S)=wc**2n/(s**2+1.4142*s*wc+wc**2) **n です。

RDA560のフィルタと上記のスロープとカットオフ周波数が合致していることは確認済。

4次は Linkwitz-Rileyフィルタで、高次はそれの分母の()内は同じで乗数のみ変えたものですので、RDA560の次数設定フィルタは Linkwitz-Rileyをベースにしたフィルタと言えます。伝達関数をLT-SPICE内で設定したものは、以下で右側の4つ(OUT7~OUT10)がLPFで、左側はHPF.

■3)RDA560のフィルタのLT-SPICEによるパルス応答(入力パルスは、波高10V、立上り1μS、フラット部70μS、立下り1μSです)

高次(2次~8次)は、以下。以下の解析は、判り易さを優先し基本はLPFで行います。(HPFはパルス出力が+ーにスプリットする為)カットオフは1.8KHz。

左側がRDA560のフィルタで右はBWフィルタです。2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。2次が最もパルスが鋭いので優秀。高次になるほど立下り後のアンダーシュート(今後USと略記)やオーバーシュート(同:OSと略記)が大きくなります。

2次が良さそうなので、そのQ依存はもう少し詳しく。

緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。パルスの鋭さだけであれば、緑が一番鋭いのですが、立下り後のアンダーシュートが少し出ていますので、それが無い紺色Q=0.634辺りがベストと決めました。ここで面白いのは、Q変化で2次の波形は全てある点(0.35mS,1.04V付近)を通ることです。

■4)上記の波形から求めたRDA560のフィルタ(LPF)のパルス鋭度のQ依存性

■3)の波形のパルス鋭度をパルス幅(mS)/パルス高さ(V)と定義して、グラフ化しました。(逆だと高い方が優秀なのでそちらにすべきでした)

これは以下。

これを見ると、値が小さい程優秀ですから、Q=0.707が最も低いですが、USを考慮して、実際の設定は、Q=0.642(正しくは0.634だが何故か0.642になってしまったのでそのまま)にしました。

■5)RDA560のフィルタ(LPF)の実測によるパルス応答 (PCでパルスを発生しているアプリは、WGです)

上記のLT-SPICEを用いたシミュレーションで出したパルス波形を実機で実測しました。結果は下記。用いたパルスの入力波形はパルス幅76μSなのでほぼシミュレーションと同じです。(LT-SPICE上は72μS) RDA560のスピーカー端子に8Ωの抵抗を接続して各フィルタ後の抵抗の両端子電圧をPCのマイク入力に入れてPCオシロで表示しました。

シミュレーションと同様、高次になるほどパルス出力の波高も下がり、パルス幅は広がっています。

■6)上記実測から出したRDA560のフィルタ(LPF)のパルス鋭度のQ依存性

これもグラフ化してみました。

かけている電圧がLT-SPICEとは違うので絶対値は異なりますが、傾向は全く同じ傾向を示しています。LT-SPICEでシミュレーションした通りになっていることを実機RDA560で電気的に確認しました。

■7)矩形波についてのLT-SPICEによるシミュレーション (矩形波の入力信号は、立上りが、1μSです)LPFについて

高次は、下記。

左側がRDA560のフィルタで右はBWフィルタです。2次が緑色で、4次は紺色、6次は赤、8次は水色です。結果はパルスの評価とほぼ同じです。BWの方が高次になるに従い、OSやUSがRDA560のフィルタに比べ大きくなります。緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。

2次のQ依存は、下記。(2次はBWとRDA560は同じ数式)

これもパルスの場合と同じで、緑のQ=0.707はOSが大きいので、紺色のQ=0.634がベスト条件です。

■8)RDA560のフィルタ(LPF)の実測による矩形波応答 (PCでパルスを発生しているアプリは、WGで、メニューは矩形波です)

高次は、以下。

高次では、立上り後にUSが顕著になります。立上り時間の定義は閾値90%値としました。

2次でのQ依存は、下記。

立上り時間で見れば、やはりQ=0.707が0.32mSと一番短く、パルスと同じですが、立上り直後にOSの出始めのような角があるので形を優先してベスト条件はQ=0.642とします。この場合は角は見られないです。

■9)RDA560のフィルタ(LPF)の実測による矩形波応答の立上り時間のQ依存性とLT-SPICEのシミュレーションの比較

■8)の実測のデータをグラフ化すると、

LT-SPICEの方も90%閾値で出してグラフ化すると、(これがまた残念なことにBWです)

まあ、傾向はパルスでもRDA560とBWでは変わらないことはパルスで確認済なので、結果としては同じ傾向と考えて良いでしょう。

■10)群遅延時間TgのRDA560フィルタとBWフィルタの比較(LPF)

高次は、以下。

右のBWフィルタの方がフィルタスロープの肩の曲率が尖っているのでTgがカットオフ(1.8KHz)付近で高次程ピークが大きくなっています。RDA560のフィルタは肩が丸まっていますのでTgのピークは小さい。周波数によってTgが一定でないと波形が歪むことになりますので、RDA560のフィルタの方がBWフィルタよりTgの視点からは優秀と言えます。Tgについては、ベッセルフィルタのように絶対値が小さくてフラットな周波数範囲が広いフィルタが優秀と言えます。

2次のQ依存も見てみました。

緑はQ=0.707で、紺色はQ=0.634,赤はQ=0.577、水色はQ=0.5です。Tgが一定になるという視点からは、赤線の0.577辺りがフラットになりますが、パルス・矩形波のベスト条件で紺色のQ=0.634(レシピーは0.642)としますが大差は無いです。

●結局は、■1)のフィルタ特性で高い周波数まで電圧が高くなる(比較すると上にある)フィルタ程、波形再現性が良くなる(減衰特性は劣化するが)。2次が最も良くなるが、その中でQ変化した場合もQの高い方が電圧は高くなるが、Q=0.707まで来ると、OSやUSが出るので、その辺りがRDA560のフィルタの限界というか、ベストポイントであるという事なのかなと思います。群遅延についても同様で、■12)のベッセルフィルタは群遅延が最も優れていると言われていますが、■12)のフィルタ特性を見れば、肩の曲率が高次程緩くなって他のフィルタより同一周波数で高い電圧値を取りますので、結果、群遅延&波形再現性が良くなりますが、減衰特性は悪化するので、トレードオフの関係です。

●2次で割り切ってフィルタ特性をQ最適化で割り切ったので、減衰特性(3ユニットを分離する)を犠牲にしているのでは?と考える方もおられるかもしれません。しかし実際は以下のように620Aのウーハー・同軸ツイータ・2405が実測で綺麗に分離できているということを確認しているバックボーンがあり、それ考慮で2次Q=0.642を使用してます。

■11)群遅延TgのRDA560のフィルタ(HPF)のシミュレーション

これは高次で検証した。伝達関数は、■2)の下側の画面の左側にHPFのが載っています。

下から2次、4次、6次、8次です。LPFと傾向は似たようなものであるが、1.8KHzから使うことを考えると周波数と共に下がっていくことになる。

■12)ベッセルフィルタLPFの場合の群遅延Tg (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

これも2次、4次、6次、8次について調べてみました。まずは伝達関数は、(奇数次も伝達関数は作っています)

OUT3が2次、OUT4が4次、OUT5が6次、OUT6が8次、の伝達関数です。これのフィルタ特性は、

ちょっと使いにくそうな減衰特性です。高次になると実質的なカットオフが1.8KHzより遥かに高くなる気がします。

次は群遅延Tgです。

流石に、どの次数でもTgは一定で、次数が上がる程、フラット部(88.4μS)が高い周波数まで伸びていて素晴らしいです。また次数によらず絶対値も小さいので、Tgに関してはベッセルフィルタは最良と言えます。

■13)ベッセルフィルタLPFの場合のパルス&矩形波の応答 (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

パルス波は、以下。

■3)のRDA560のフィルタやBWフィルタは、2次でもピークが3.6Vしかないが、ベッセルフィルタでは、8次で8.4V、6次で7.6V、4次で6.6V、2次でも5.1Vとピーク電圧が落ちる率、回復率とでも言ってもいいが、それが高い。またパルス幅もRDA560のフィルタやBWフィルタは、0.5mS以上あるが、ベッセルフィルタは、2次で、0.4mS以下、8次では、0.23mSとパルス鋭度が高くシャープである。

矩形波は、以下。

これもパルス同様、RDA560のフィルタやBWフィルタより立上りが鋭く優秀な応答である。減衰特性も上記伝達関数の次のグラフから判るように緩やかで、音的には弾みが良く再現できると予想され、ベッセルフィルタの製品があれば使いたい気はする。2次から8次の範囲では、8次が最も波形がシャープで優れている。減衰特性を見れば判るが、高次の方が含む周波数範囲が高周波数まで伸びて居る為波形再現率が良くなるんですね。

■14)ベッセルフィルタHPFの場合の減衰特性と群遅延Tg (カットオフは、上記同様 1.8KHz)

HPFの伝達関数は、LPFのs/wcをwc/sに変換(これを周波数変換と呼ぶ)すれば得られるので、ベッセルフィルタのHPFの伝達関数は、

OUT(3)が2次、OUT(4)が3次、OUT(5)が4次、OUT(6)が5次 です。

これの遮断特性は、

高次になるほど、傾斜はきつくなっています。2次で11.9db/Oct(5.95db/次)、3次で17.8db/Oct(5.93db/次)、4次で23.6db/Oct(5.9db/次)、5次で29.3db/Oct(5.87db/次)と高次になる程、次数当たりの傾斜は6dbから若干下がります。

群遅延Tgは、

高次になるほど、絶対値が大きくなっていますが、カットオフは1.8KHzなので、1.8KHzで6次でTg=80μS、1KHzでも280μSです。しかしTg的には高次は良くない。

■15)ベッセルフィルタの加算性の確認(LT-SPICE)(カットオフは、上記同様 1.8KHz)

LT-SPICEでベッセルフィルタのLPFとHPFの両方が加算された場合の直線性を確認した。

2次、3次、4次、5次まで見ましたが、伝達関数は、

左側がLPFでOUT3が2次、OUT4が3次、OUT5が4次、OUT6が、5次です。

右側がHPFでOUT7が2次、OUT8が3次、OUT9が4次、OUT10が、5次です。

個別の減衰特性は、

各次のフィルタがLT-SPICE上で加算されると、緑が2次、青が3次、赤が4次、水色が、5次ですが

縦軸を今迄の章と合わせているので変化は少ないですが、700Hz辺りと、4.7KHz台にディップができます。

縦軸を拡大してディップを明示すると、

となります。ディップの深さは、2次で、ー2.5db、3次で、ー5db、4次で、ー7.2db、5次で、ー9.2dbと次数が大きくなると共に大きくなります。直線性はフィルタで加算するチャンデバ用途としては、よろしくないです。スピーカー自体のF特が暴れるので2次位迄なら良いのでは?と言う人が居るかもしれないですが、少なくともLT-SPICEのフィルタ加算上ではフラットにしておきたいですね。

■16)参考でBWフィルタとベッセルフィルタのQ値に関する情報

ネットで調べたデータなので信憑性は、高くはないが、BWフィルタの次数別のQ値は以下

ベッセルフィルタについては、下記。