ほぼ私の駄耳にて満足できるレベルのライブ感に到達したので、ここらで特性の確認をしてみました。

■1)現状のシステムの仕様 (オール・アルニコで音を統一)

これは、以下になります。尚、LP2020A+は改造版で8Ω換算DF=31(みやけDENKIのブログの三宅さんの改造を一部適用し更に電源電解コンのCアップ実施)

①サブウーハー :JBL4331Aの2231Aのみ使用。チャンデバCX2310で設定は44HzでLPF。FFTで見ると70Hzから急激に落ちている。24db/Octより急激。アンプは、LP2020A+で②とは接続は同相。①②のスピーカー同士はボイスコイルの巻き方は逆相であるが、CX2310で180度分の時間遅延する為、結果的に強め合う。70Hz以下に絞ったことで2231Aの欠点である中音の濁りというか欠落が回避できる。

②主音 :620Aをチャンデバを使わずに垂れ流し。同軸ツイータのアッテネータは固定抵抗で3db強落とす。アンプは、LP2020A+。ウーハーはM0=59gの軽い振動系で風のような軽快な低音のダンピングを確保。弾むベースを再現

③高音 :2405を4db強のL型の固定抵抗のアッテネータで落とし、1.5μFのPARC Audio のフィルムコンの1次HPF。アンプは、②のLP2020A+から並列で給電。②とは逆相接続。タイムアライメントは聴取位置マイクで採り直し620Aバッフル面から~27cm奥に設置。

外側がJBL4331Aで、内側が620Aです。4331Aの上には不使用のPE-20(パイオニア)自作箱が乗っていますがSP端子は雑音防止のためショート。

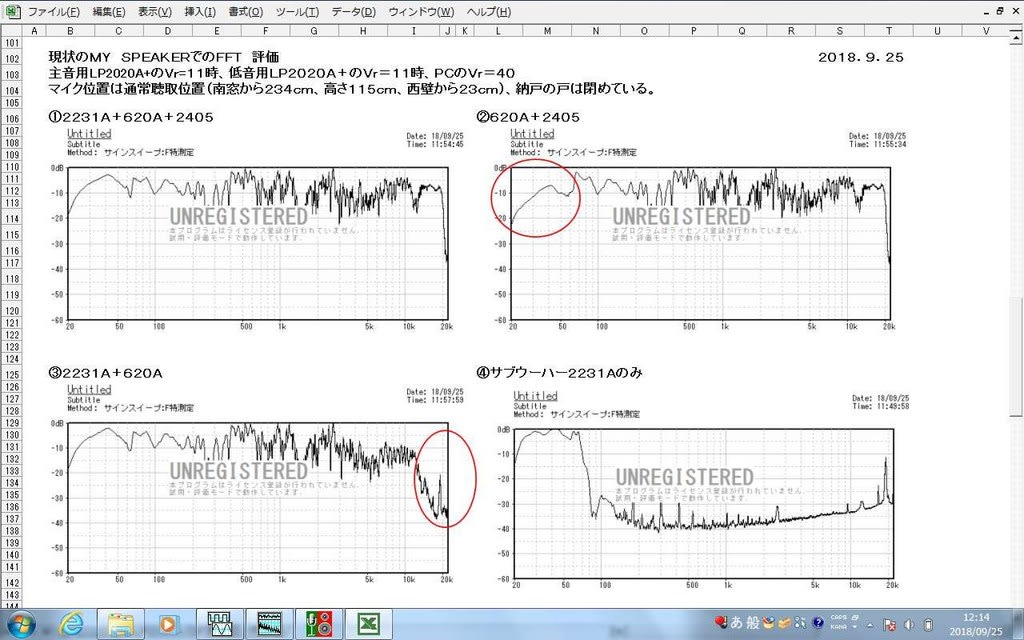

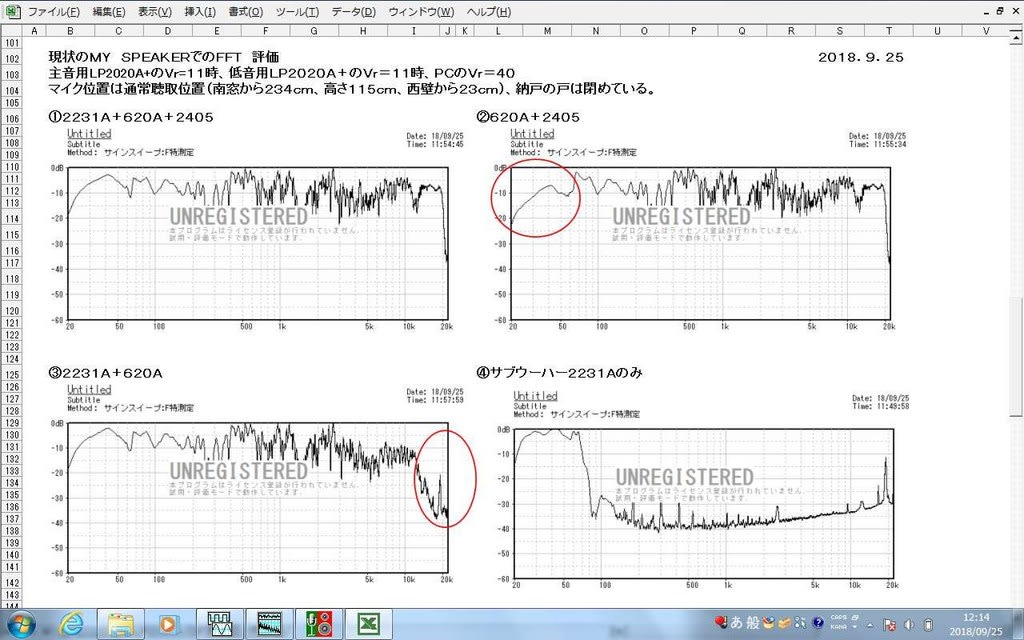

■2)現状のMY SPEAKERでのFFT

以下です。

①は、全部を駆動したFFTで、②はサブウーハー2231Aのみを切った場合、③は、高音の2405を切った場合、④は、2231Aのみを駆動した場合です。②の赤〇で示した70Hz以下が①では補間されていることが判ります。2405を切った③では、12KHz辺りから急激(~40db/Oct)に減衰していることが判ります。④は2231Aのみですが、25Hz当たりからフラットになって70HzではCX2310で24db/Octで切っているはずですが、実際は80db/Oct位急峻に切っています。これは、おかしいと思ってWave.Geneでも見ましたが同じく80db/Octで70Hzから落ちています。

My Speakerの方④を見ると、70Hzで2231Aはフラットレベルからー10db以上ですので70Hz以上は2231Aと620Aのウーハーとはほぼ重なっていないことが判ります。尚、MY SPEAKERは、データのMAX値を0dbにオフセット調整しているようなので①~③は同じですが、それらと④では縦軸の絶対値が異なることに注意ください。

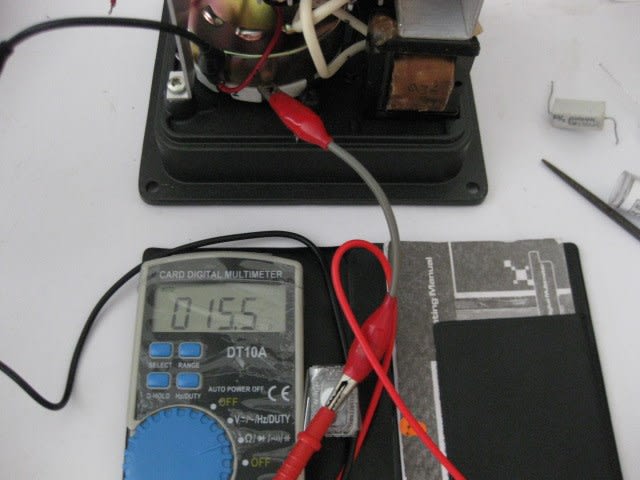

■3)可変アッテネータを固定抵抗化後の試聴

色々聴いていますが、Woody&Allenさんが仰っていたように可変ATTの薄い音から芯の通った地に足が着いたライブ感に改善。FFTの測定値で出るような差ではないですが、ダイナミックレンジが拡大されたような感じです。可変アッテネータではどうしても点接触になってしまうので規定の抵抗値は満たすがパルシブな電流量がとれないということではないですかね。カインド・オブ・ブルーもよりどっしりとした安定感がありますし、ヴォーカルでも同様、僕の大好きなナタリーコールの”Tell Me About It”でも立体的なライブ感になるように感じます。”ワルツ・フォー・デヴィ”でもラファロのベースの弾み感とかピアノのライブ再現感、モチアンのシンバル&スネアー&ブラシの実在感がアップしたように感じます。この録音は本来の録音者が休暇で、助っ人の一発屋である無名のデビッド・ジョーンズが撮ったとは思えない程リアルです。ジョーンズ様には本当に感謝ですね。楽器がちゃんと独立してバルク的に音を出しているように聴こえる。また食器の当たるような音とか人の話し声とか笑い声や拍手も、ハッとする位のリアリティで。しかも余計な付帯音がない。それと現状は小音量で聴いても中低音を増やさなくてもいい。ラウドネスが不要。これは低音が25Hzまでフラットだから+固定抵抗化の恩恵と思う。

■1)現状のシステムの仕様 (オール・アルニコで音を統一)

これは、以下になります。尚、LP2020A+は改造版で8Ω換算DF=31(みやけDENKIのブログの三宅さんの改造を一部適用し更に電源電解コンのCアップ実施)

①サブウーハー :JBL4331Aの2231Aのみ使用。チャンデバCX2310で設定は44HzでLPF。FFTで見ると70Hzから急激に落ちている。24db/Octより急激。アンプは、LP2020A+で②とは接続は同相。①②のスピーカー同士はボイスコイルの巻き方は逆相であるが、CX2310で180度分の時間遅延する為、結果的に強め合う。70Hz以下に絞ったことで2231Aの欠点である中音の濁りというか欠落が回避できる。

②主音 :620Aをチャンデバを使わずに垂れ流し。同軸ツイータのアッテネータは固定抵抗で3db強落とす。アンプは、LP2020A+。ウーハーはM0=59gの軽い振動系で風のような軽快な低音のダンピングを確保。弾むベースを再現

③高音 :2405を4db強のL型の固定抵抗のアッテネータで落とし、1.5μFのPARC Audio のフィルムコンの1次HPF。アンプは、②のLP2020A+から並列で給電。②とは逆相接続。タイムアライメントは聴取位置マイクで採り直し620Aバッフル面から~27cm奥に設置。

外側がJBL4331Aで、内側が620Aです。4331Aの上には不使用のPE-20(パイオニア)自作箱が乗っていますがSP端子は雑音防止のためショート。

■2)現状のMY SPEAKERでのFFT

以下です。

①は、全部を駆動したFFTで、②はサブウーハー2231Aのみを切った場合、③は、高音の2405を切った場合、④は、2231Aのみを駆動した場合です。②の赤〇で示した70Hz以下が①では補間されていることが判ります。2405を切った③では、12KHz辺りから急激(~40db/Oct)に減衰していることが判ります。④は2231Aのみですが、25Hz当たりからフラットになって70HzではCX2310で24db/Octで切っているはずですが、実際は80db/Oct位急峻に切っています。これは、おかしいと思ってWave.Geneでも見ましたが同じく80db/Octで70Hzから落ちています。

My Speakerの方④を見ると、70Hzで2231Aはフラットレベルからー10db以上ですので70Hz以上は2231Aと620Aのウーハーとはほぼ重なっていないことが判ります。尚、MY SPEAKERは、データのMAX値を0dbにオフセット調整しているようなので①~③は同じですが、それらと④では縦軸の絶対値が異なることに注意ください。

■3)可変アッテネータを固定抵抗化後の試聴

色々聴いていますが、Woody&Allenさんが仰っていたように可変ATTの薄い音から芯の通った地に足が着いたライブ感に改善。FFTの測定値で出るような差ではないですが、ダイナミックレンジが拡大されたような感じです。可変アッテネータではどうしても点接触になってしまうので規定の抵抗値は満たすがパルシブな電流量がとれないということではないですかね。カインド・オブ・ブルーもよりどっしりとした安定感がありますし、ヴォーカルでも同様、僕の大好きなナタリーコールの”Tell Me About It”でも立体的なライブ感になるように感じます。”ワルツ・フォー・デヴィ”でもラファロのベースの弾み感とかピアノのライブ再現感、モチアンのシンバル&スネアー&ブラシの実在感がアップしたように感じます。この録音は本来の録音者が休暇で、助っ人の一発屋である無名のデビッド・ジョーンズが撮ったとは思えない程リアルです。ジョーンズ様には本当に感謝ですね。楽器がちゃんと独立してバルク的に音を出しているように聴こえる。また食器の当たるような音とか人の話し声とか笑い声や拍手も、ハッとする位のリアリティで。しかも余計な付帯音がない。それと現状は小音量で聴いても中低音を増やさなくてもいい。ラウドネスが不要。これは低音が25Hzまでフラットだから+固定抵抗化の恩恵と思う。

。

。

次は左側

次は左側