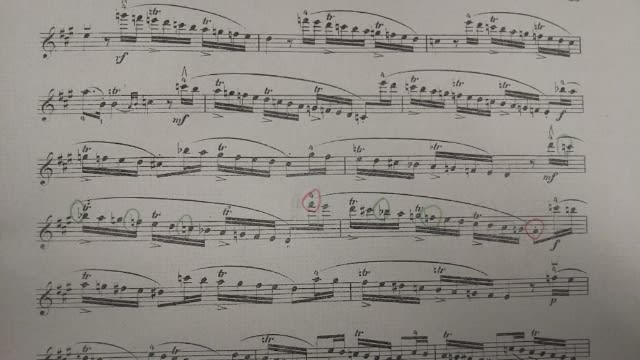

永遠のミスプリントを指摘しながらレッスンを進めていたら、

これはないでしょう、と言いたいくらい、ミスだらけ。もちろんダヴィドが悪いとは限らない。

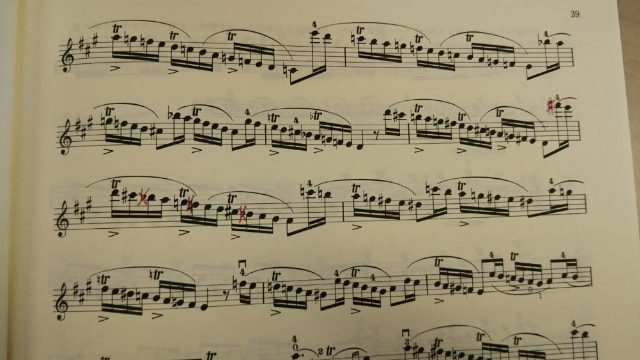

ニ短調の和声的短音階で2小節統一されている。しかし、音楽的ではないなあ。

Oh,la la.あらら、短調と長調のせめぎあいで単調さを防いでいる、かなぁ?

ニ長調で統一されている。これが一番すっきりしているから、オリジナルと信じたい。

それに、学習者のことを考えて、スラーを大胆に変更している。これは今回初めて気づいた。

「それは出版社にちゃんと報告してくださいよ」

と、生徒さんに言われてしまった。

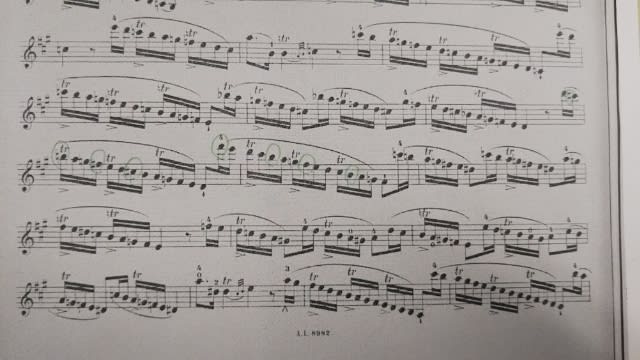

それで思い出したのがクロイツェルの20番。報告する前に事態を把握しておかねば、と再度楽譜を出して、再検証した。

校訂者を見るだけで、背筋がぞくぞくしてくる。

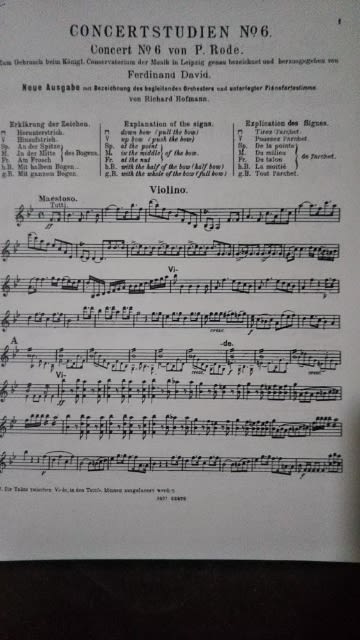

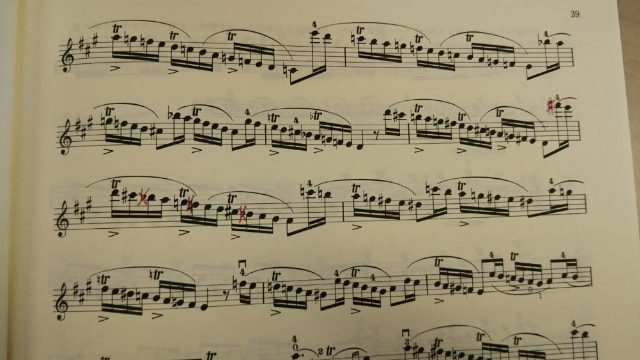

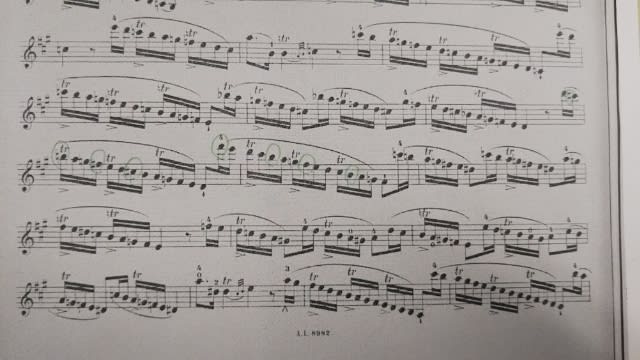

まずは、Mendelssohnの協奏曲の立て役者、フェルディナンド・ダヴィド。

これはないでしょう、と言いたいくらい、ミスだらけ。もちろんダヴィドが悪いとは限らない。

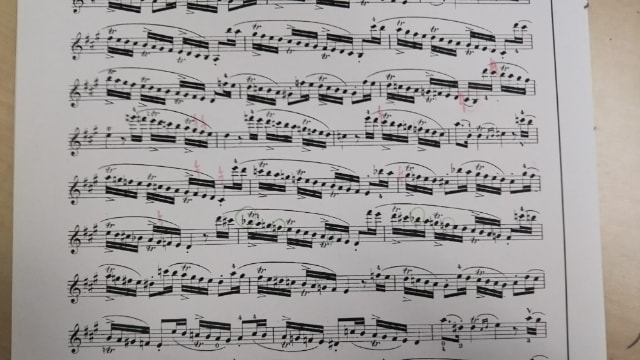

次にシャーマー社のシュレーダーとペータース社のへルマン。この二つは中身が一緒だった。番号は違うけど。(ペータース版は第19番)

ニ短調の和声的短音階で2小節統一されている。しかし、音楽的ではないなあ。

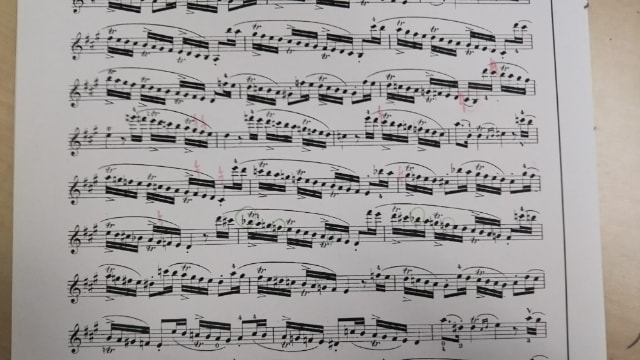

そしてエチュードの大家、ドント先生。

Oh,la la.あらら、短調と長調のせめぎあいで単調さを防いでいる、かなぁ?

やはりこちらもミスプリントのように見える。

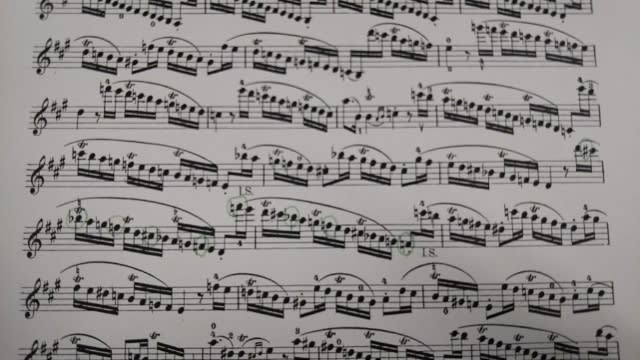

それで、トリはマッサール先生。

ニ長調で統一されている。これが一番すっきりしているから、オリジナルと信じたい。

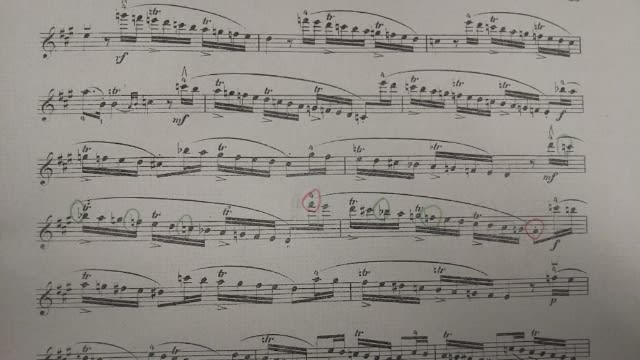

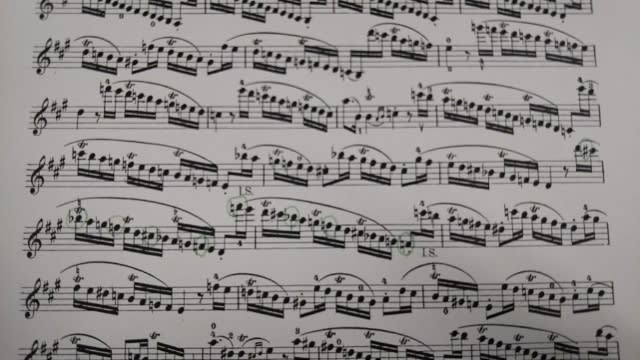

これら全てから考えると、篠崎版はそれでも良い方だ。私が訂正を入れた楽譜がこれ。

それに、学習者のことを考えて、スラーを大胆に変更している。これは今回初めて気づいた。

この恩恵は、ほとんどの日本人ヴァイオリニストが受けているのではないだろうか。

それを、前回は「盲従」などとひどい言葉を使ってしまった。

面識がないとは言え、師匠の師匠である。

ごめんなさい。

クロイツェルのオリジナルがどのようなものなのかはわからない。しかし、演奏会用の曲ではないのだから、原典でなければならないことより、練習の効果があるかどうかの方が重要だ。

そう考えた時、篠崎版はなかなか良い方に属していると思う。

良いエディションが手近にあることは、大変幸せなことで、大事にしなければと、改めて思ったところだ。