ショスタコーヴィチの交響曲第5番の第4楽章の主要動機が、カルメンのハバネラから引用されている話は、10年くらい前に書いた。

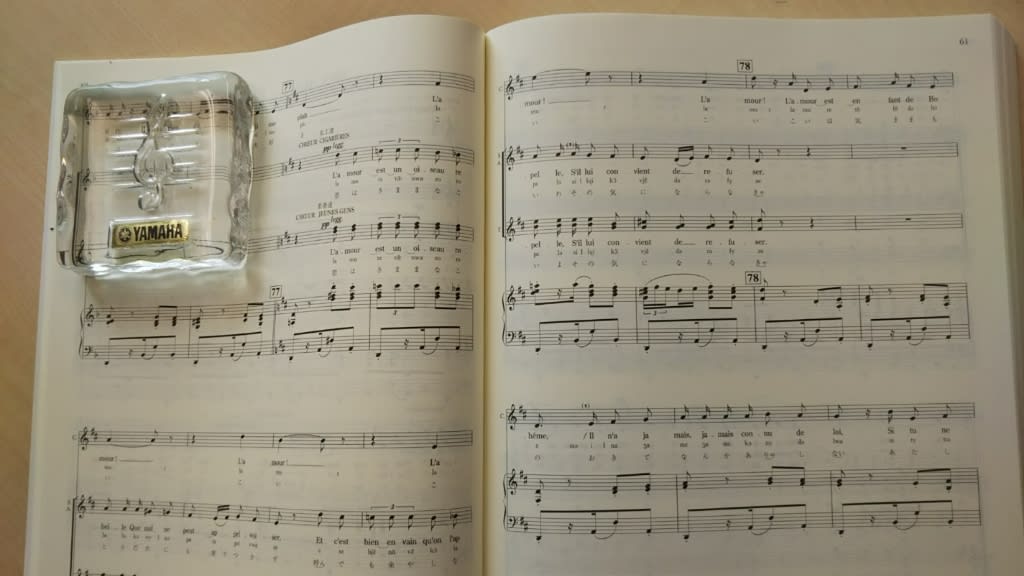

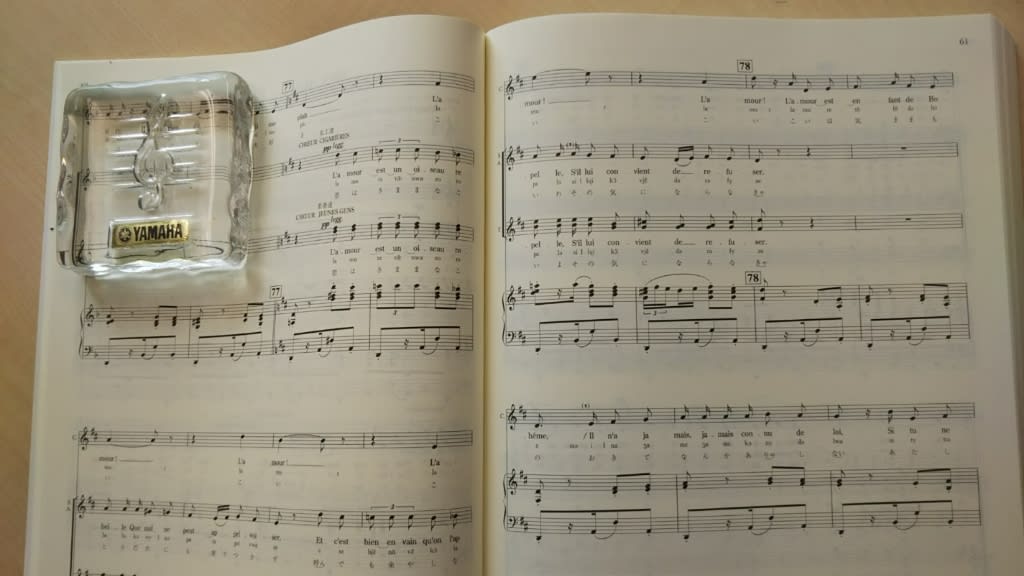

これがカルメンの歌う旋律の引用になっている。《ハバネラ》がニ長調になり“ラームーール、ラームーール”と歌うところだ。

それがNHKの番組になり、紹介されたのだが、その番組の解釈は、いまだに100%正しいとは思っていない。

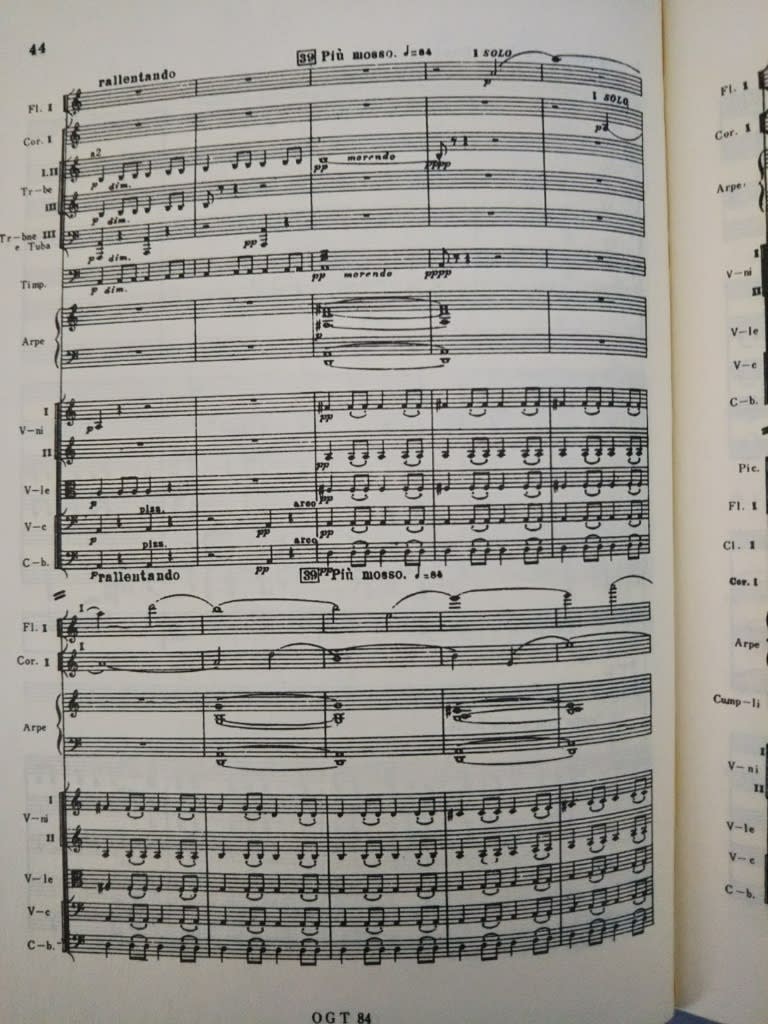

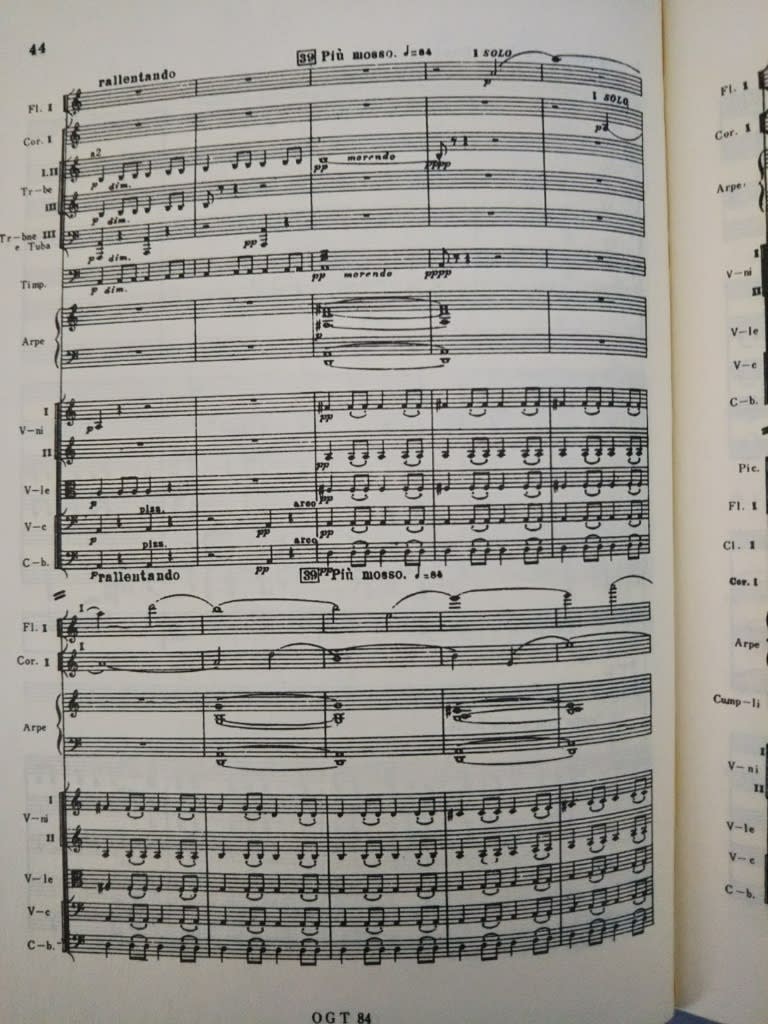

それから月日が過ぎ、この期に及んで、また《カルメン》の《ハバネラ》がショスタコーヴィチの交響曲第5番に引用されている話を教えられた。今度は第1楽章である。

3回ほど出てくる旋律である。

これがカルメンの歌う旋律の引用になっている。《ハバネラ》がニ長調になり“ラームーール、ラームーール”と歌うところだ。

これは言い逃れができない「引用」だ。

4楽章の引用は、世界一多いモチーフと言われている「ソドレミ」音型(または「ミラシド」)で、使用例は《夢のあとに》《チゴイネルワイゼン》《五木の子守唄》と枚挙にいとまがないから「これがカルメンと言われてもねぇ」という気もしていた。

それにひきかえ、こちらは逃げも隠れもできない、そっくりさんである。

そして、その理由というのが、ショスタコーヴィチが当時好きになった女性を「カルメン」という名の男にとられたからだという。

ショスタコーヴィチの恋愛というのは凄まじい、とものの本には書いてある。

しかし、こんな話は初耳だ。この本はその名も「驚くべきショスタコーヴィチ」というのだが、恋愛対象の新しいパートナーまでは書いていなかった(と思う。読みとばしているかもしれないが)。

どこからその情報を入手しているのかわからないが、インターネット上では、それこそ10年くらい前から知られていたらしい。

ショスタコーヴィチの作品は、つくづくミステリー、判じ物の世界で、どの作品にも秘密が隠されている、のかもしれない。

それならば、ほかの箇所にも何か隠されていないかと、スコアを熟読するのだが、とりあえず何も出てこない。

ショスタコーヴィチの中からハバネラを探しあてた方には、本当に敬服する。

できれば、全作品の謎を解明した本でも出してほしい。