◎『白い巨塔』におけると学閥と閨閥(3)

東佐枝子は東貞蔵の娘で、純粋で清らかな人物です。やがて里見に仄かな恋心を抱きます。

東の開業医蔑視もここまで言い切ると却って爽快な感じもします。

東の息子は新潟医大へ入学したということですが、国立大学(帝国大学)へは入れなかったということなのでしょう。

ここまでの登場人物の学歴をまとめてみると以下のようになります。

・財前五郎 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部助教授

・東貞蔵 東都大学医学部卒 → 東都大学医学部助教授 → 浪速大学医学部教授

・東貞蔵の父 洛北大学附属病院長

・東一蔵(東の祖父) 国立大学医学部教授

・鵜飼医学部長 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部長

・鵜飼敬之輔(鵜飼の父) 国立大学医学部卒

・里見脩二 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部助教授

・里見清一 洛北大学医学部卒 → 洛北大学医学部講師 → 開業医

・羽田融(里見の舅) 浪速大学医学部助教授 → 名古屋大学医学部長

こうなると東一蔵が何大学の教授だったか知りたくなりますね。

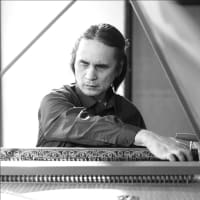

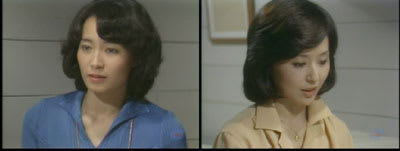

※画像は東佐枝子(島田陽子・左)と里見三知代(上村香子・右)。「白い巨塔」1978年フジテレビ版より。

曽祖父も、祖父も、国立大学医学部の教授であり、殊に祖父は、その附属病院の院長であった家庭に育った佐枝子は、日常茶飯事にような応え方をしたが、それが佐枝子を縁遠くしている一つの原因でもあった。(p.21)

「何? 開業医――、国立大学教授の娘が、街の一開業医と結婚したいと云うのか」

「いけませんでしたかしら?」

静かな眼ざしの中に、父の言葉を詰るような光があった。

「絶対、反対だよ、何代も続いている有名な個人病院や医院の場合は別として、一般の開業医になる者の多くは、大学の医学部を卒業して、教室に残りたくても、残れず、大学での出世コースを進むことも、地方の大学病院の勤務医としてのコースを歩むことも出来ない者が、仕方なく開業医になる場合が多いのだ、こともあろうに、一介の町医者となど……」

曽祖父の代から国立大学教授になることを、東家の変えることの出来ぬ聖職と考え、その道をまっすぐに歩んで来た東貞蔵の頭の中には、医者と云えば、国立大学医学部の教授か、せいぜい助教授、講師ぐらいの姿しか思い描くことが出来ず、牢固とした開業医に対する偏見を抱いていた。

(中略)

東の長男である東哲夫は、医者になることを嫌い、中国文学を専攻することを望んだのであったが、医学者である祖父と父の強固な反対に会い、無理に無理を重ねた理科系の受験勉強に苦しんだあげく、高等学校から新潟医大へ入学したその年に胸を病み、戦争中の食糧不足が加わって二十二歳で夭逝してしまったのであった。(pp.21~22)

「お祖父さまとお祖母さま、或いはお父さまとお母さまのようなご結婚でございますわ、お祖父さまが恩師の令嬢であるお祖母さまをお戴きになり、お父様がお祖母さまのご縁続きの著名な法医学者の娘であるお母さまを妻にお迎えになり、その閨閥と学閥との繋がりで、お祖父さまは正四位勲二等勅任官の国立洛北大学附属病院長にまでおなりになり、お父さまも、母校の東都大学で教授におなりになれなかったとはいえ、浪速大学でご自分より古い方々を飛び越して教授になられ、東家は結婚という意識的な培養によって出来上がった医学者一家でございますわ、私はそうした人工培養のような学者種族をつくるための結婚など厭でございます」(pp.22~23)

東佐枝子は東貞蔵の娘で、純粋で清らかな人物です。やがて里見に仄かな恋心を抱きます。

東の開業医蔑視もここまで言い切ると却って爽快な感じもします。

東の息子は新潟医大へ入学したということですが、国立大学(帝国大学)へは入れなかったということなのでしょう。

旧医科大学(きゅういかだいがく)とは、大正時代の時点で存在していた旧制9医科大学を母体としている大学の内、帝国大学へ昇格した大阪大学、名古屋大学、非官立であった京都府立医科大学を除く岡山大学、新潟大学、金沢大学、長崎大学、千葉大学、熊本大学の6大学のことで、大学病院格付をあらわすために用いられる言葉である。旧六医科大学、旧六、旧官六とも呼ばれる。

これらの大学はそれぞれ、岡山医科大学、新潟医科大学、金沢医科大学、長崎医科大学、千葉医科大学、熊本医科大学として戦前に活躍していた。旧制医科大学は、旧帝国大学に対抗する形でそれぞれの地方で強固な学閥を築き上げ、現在、各地域の医学部や病院をリードし、医学界に貢献する存在である。また、科学研究費補助金などの予算も、生命科学系分野では旧帝国大学に次いで大きい額を分配されている。これらの医学部では教授の純血率が高く、それゆえに各地域で誇り高く振る舞っていることが特徴である。(ウィキペディア「医科大学」より)

ここまでの登場人物の学歴をまとめてみると以下のようになります。

・財前五郎 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部助教授

・東貞蔵 東都大学医学部卒 → 東都大学医学部助教授 → 浪速大学医学部教授

・東貞蔵の父 洛北大学附属病院長

・東一蔵(東の祖父) 国立大学医学部教授

・鵜飼医学部長 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部長

・鵜飼敬之輔(鵜飼の父) 国立大学医学部卒

・里見脩二 浪速大学医学部卒 → 浪速大学医学部助教授

・里見清一 洛北大学医学部卒 → 洛北大学医学部講師 → 開業医

・羽田融(里見の舅) 浪速大学医学部助教授 → 名古屋大学医学部長

こうなると東一蔵が何大学の教授だったか知りたくなりますね。

※画像は東佐枝子(島田陽子・左)と里見三知代(上村香子・右)。「白い巨塔」1978年フジテレビ版より。