いつかは手にしなければ、と思いつつ後回しになっていたレコードをようやく入手。

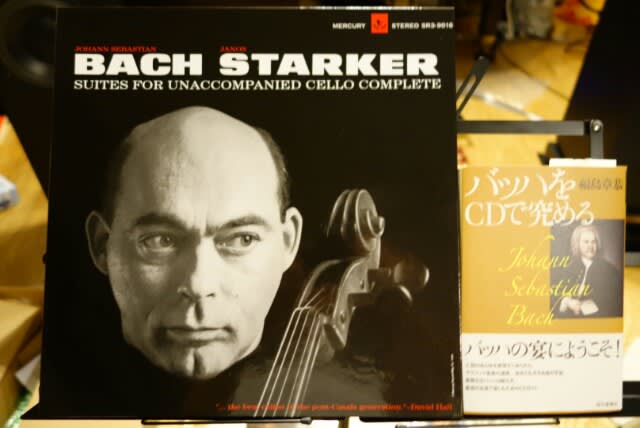

ヤーノシュ・シュタルケルによるバッハ: 無伴奏チェロ組曲全曲 Speakers Cornerによる復刻盤3LPである。

オリジナルは、MERCURY SR3-9016。

いま、この名演・名録音を聴きながら、激しく胸を痛めている。拙著「バッハをCDで究める」(毎日新聞社 2010) に採り上げなかったからだ。

言い訳はある。

このとき、無伴奏チェロ組曲だけでも、マイナルディ、フルニエ、ナヴァラ、ニッフェネッガー、ペレーニなどの稀少なオリジナルLPを集めるだけで財政的にも精一杯。たまたま、シュタルケルが漏れてしまったわけだが、この頃、復刻盤に興味を持っていたら間違いなく入手していただろう。一生の不覚である。

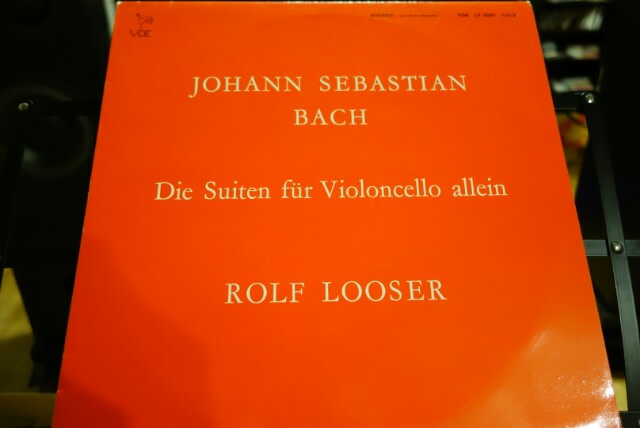

増補版の出る予定もないが、いずれ新装版の出せるチャンスに恵まれたなら、これまた上梓後に知ったロルフ・ルーザー盤(スイス VDE LY 3007 1)ともども、記事にしたいと思う。

しかし、本当は、棚上げにされている声楽曲・オルガン曲篇に着手するべきなのだが・・。