中国絵画・書跡 特集陳列「中国書画精華」(書跡)

2006年9月5日から10月29日

東京国立博物館 東洋館

全リスト

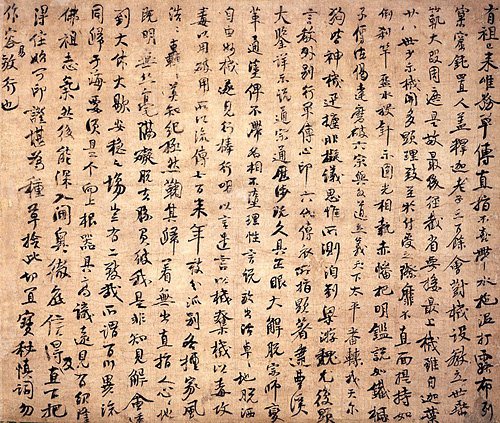

唐時代の端麗な筆跡の写本が展示されていた。内容については不案内。

国宝 碣石調幽蘭第五 唐時代・7~8世紀

国宝 古文尚書巻第六 唐時代・7世紀

国宝 世説新書巻第六残巻 唐時代・7~8世紀

国宝 王勃集巻第二十九・三十 唐時代・7~8世紀

名跡が並ぶ。文徴明の書は数々見るが、行書は素晴らしいです。

行書居庸賦巻 馮子振筆 元時代・延祐4年(1317) TB-1460

草書詩書巻 とうとう筆 元時代・14世紀

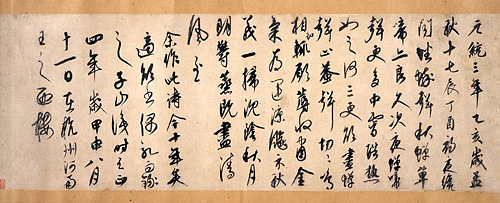

康里トウトウ筆李白詩古風 縦35.0 横63.8 自作七言古詩 縦28.9 横82.2 唐人絶句六首 縦30.0 横101.6

康里トウトウ(1295-1345)は,西域の康里部出身。漢人同様の教養を身につけ,書にも巧みであった。李白古詩・自作古詩の各1首と,唐人の五言絶句6首の3種を1巻に装幀したもの。犀利な露鋒と遒勁流美な筆致で,間に元の張雨や明の文徴明等の跋がある。

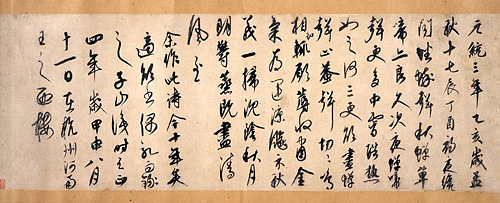

行書遊天池詩巻 文徴明筆 明時代・嘉靖17年(1538) 個人蔵

(18日)

2006年9月5日から10月29日

東京国立博物館 東洋館

全リスト

唐時代の端麗な筆跡の写本が展示されていた。内容については不案内。

名跡が並ぶ。文徴明の書は数々見るが、行書は素晴らしいです。

康里トウトウ筆李白詩古風 縦35.0 横63.8 自作七言古詩 縦28.9 横82.2 唐人絶句六首 縦30.0 横101.6

康里トウトウ(1295-1345)は,西域の康里部出身。漢人同様の教養を身につけ,書にも巧みであった。李白古詩・自作古詩の各1首と,唐人の五言絶句6首の3種を1巻に装幀したもの。犀利な露鋒と遒勁流美な筆致で,間に元の張雨や明の文徴明等の跋がある。

(18日)