今週火曜日(2017/02/21)は、

大西宇宙飛行士 国際宇宙ステーション(ISS)

長期滞在ミッション報告会に行ってきました。

場所は、前回の油井宇宙飛行士のミッション報告会と同じ

TOKYO DOME CITY HALL。

これまた前回と同じく、平日夜の開催だったので、

まとめるのに今日までかかってしまいました。

さて、今回の報告会の正式タイトルは、以下

さて、当日のスケジュールですが、

以下のとおりです。

と言う感じです。(イベントHPより)

前回、油井宇宙飛行士の時は、

TOKYO DOME CITY HALLのチケット売り場で、

参加者の確認を行うという手順でしたが、

今回は、素直に中に入ってからの、

参加者の確認と言う手順。

どっちが良いんですかね?

その参加者確認のテーブルの横には、

これらの展示物。

大西宇宙飛行士のパネル

ロシアの船内宇宙服

ソユーズ宇宙船

そして、ソユーズ宇宙ロケット

19時の開演に対して、ちょっと早めに着いたので、

あとはおとなしく、開演まで待機です。

そして、開演。

前回の話ばかりで恐縮ですが、

前回の油井宇宙飛行士の時、

油井宇宙飛行士が、バルコニーから降りてきて、

開場の通路を歩いて演壇に向かったので、

今回もそんな演出がありそうと予測して、

なるべく中央通路に近いところの座席を確保していました。

その読みはピタリと的中!

大西宇宙飛行士が、バルコニーから降りてきて、

中央通路をハイタッチしながら、登場!

何事も、経験(?)ですね。

※なんか、違う(苦笑)

まずは、主催者の奥村JAXA理事長の挨拶から始まります。

そして、田野文部科学大臣政務官の来賓挨拶。

奥村理事長は、特になにも持たず挨拶していましたが、

田野政務官は、予め書いた原稿を見ながらの挨拶でした。

こちらは、今回の司会のフリーアナウンサーの藤井祥子さん

2014年の、若田宇宙飛行士のミッション報告会の時は、

テレビ東京の狩野恵里アナウンサーだったんですが、

前回からフリーアナウンサーになっています。

さて、主催者、来賓の挨拶が終了して、

第一部のミッション報告開始です。

大西宇宙飛行士ご本人がおっしゃっていましたが、

これまでは、油井宇宙飛行士、金井宇宙飛行士、

そして、大西宇宙飛行士と、新人宇宙飛行士3人揃っての

登場が多かった訳ですが、今回は、ソロと言う事で

緊張しています(笑)

ここでは、ISSで行った、様々な実験についての、

非常に駆け足の報告。

そんな実験ですが、世界初という成果もあった様です。

この話は、第二部、第三部でも、関連してきます。

第一部はあっと言う間に終わって、第二部へ。

第二部の司会は、フリーアナウンサーの松田理奈さん

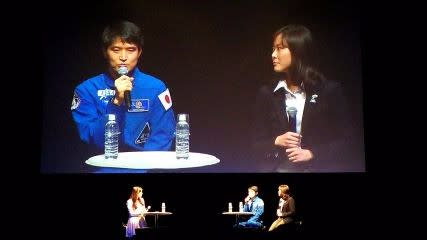

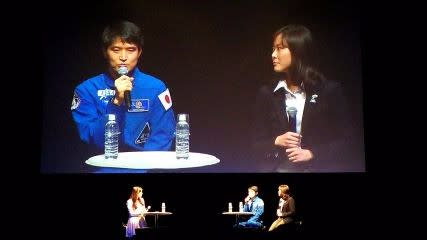

早速、参加者の大西宇宙飛行士、そして、

きぼうのフライトディレクターを務めた、

中野優理香さんの登場です。

第二部では、大西宇宙飛行士がISSで行った活動について、

中野さんは、その大西宇宙飛行士の活動をどう地上から

支えたかなどについて、トーク。

大西宇宙飛行士は、ミッションを成功させる秘訣事について、

失敗を隠さない信頼関係と言っていました。

それは、前職のパイロットの頃からの習慣だそうです。

パイロットの訓練の時は、訓練生は何組かに分かれて訓練するそうなんですが、

何かの訓練内容で、例えば大西さん居る組が失敗して、

そして続いて行う他の組も、同じ失敗をした時、

怒られるのは、「何で、失敗の経験を、次の組に

伝えて、失敗しないようにしないんだ」と、

先に失敗していた大西さんの組なんだそうです。

そう言う教育を受けてきたので、宇宙飛行士になっても、

失敗を隠さないんだそうです。

また、宇宙飛行士は地味な仕事で、

宇宙飛行士になって7年?経つが、

宇宙に行っていたのは115日だけとも言っていました(笑)

そんな大西宇宙飛行士のトークに対して、

中野さんは、たしかに大西宇宙飛行士は、

言わなくても良いような事まで、言ってきていたと

言っていました。

第二部の最後の方になって、次にやってみたいことと言う話に。

それに対して、大西宇宙飛行士は、

『また宇宙に行きたい。フライトディレクターもやってみたい。

また、自分を成長させてくれたのは苦手なこと。

それを一生懸命やると、糧になる。

パイロットの経験は活きている』とも言っていました。

それに対して、中野さんは、

『フライトディレクターの仕事は、

思っていたのと違い泥臭い事が多い。

まずは、いまのミッションをこなす。

そしていつかは、宇宙に行ってみたい。

常に行動力を大事にしてほしい。

宇宙飛行士もかっこいいが、管制官も素晴らしい。』

と言う事でした。

そんな、互いに今の仕事を交換するような発言に、

後ろのスクリーンには、こんな映像。

ありそうですね。

終わりかけの時、

上記の『世界初という成果』に関連した話で、

これは、ネズミを一匹づつ飼育塔に入れて

飼育したと言う事なんですが、

これの時の苦労話が出てきてしまい、

第二部終了が、ちょっと押してしまいました。

話自体は、最初、地球から連れて行ったネズミを

きぼうの実験装置に入れるときに予定を2時間オーバー。

実験終了後、逆に、きぼうの実験装置から出して、

地球帰還のための入れ物にネズミを入れる必要が

あるんですが、同じように時間オーバーしたらマズイ!

ということになったそうなんですが、地球に居る中野さんと

宇宙に居る大西宇宙飛行士が協力し、

手順をキッチリと検討した結果、帰還時の作業は、

むしろ予定よりも早く終わったという結構いい話。

最後じゃなくて、メインのときにすべきだったかなと。

第二部が押した事によって休憩時間が少し短縮。

第三部の始まりも、20:15から、20:17の開始に変更。

休憩時間が終わり、第三部開幕。

まずは、大西宇宙飛行士の登場

大西宇宙飛行士につづいて、JAXAの白川さん

筑波大学の高橋教授

最後に、モデレーターのNHKの室山解説委員

トークテーマは、

“「きぼう」の意義・成果の価値がもたらす世界”

昨年の油井宇宙飛行士の時も

“「きぼう」の進化、成果最大化へ向けて”と言う事で、

宇宙開発に、巨額投資をしているけど、

それって意味があるのか?と言う話をしていましたが、

今年も、言いたいことは同じ。

概ねこんな感じです。

そして、大きな柱としてこの3つ

最初の“健康医療”の話ですが、ここで、

上記に出た大西宇宙飛行士の『世界初という成果』

が関連してきます。

まずは、問題提示

どんどん、高齢化が進行していくと言う話です。

これは、その問題解決の為の実験の様子

この写真のネズミが、大西宇宙飛行士の『世界初という成果』

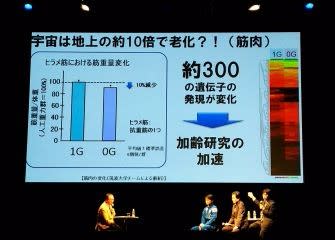

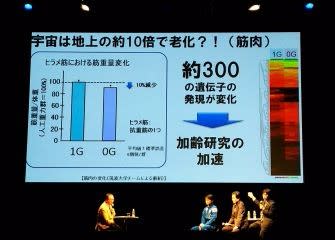

これが、実験で明らかになったこと。

つまり、宇宙にいると、骨がスカスカに成るということ。

骨粗鬆症ですね。

地球で居るときに、この状態を作り出すのは難しいけど、

宇宙だと、簡単に作り出せるので、効率的な実験ができるそうです。

骨だけではなく、筋肉も落ちます。

ISSに居る宇宙飛行士は、ISSに滞在している間、

1日2時間半の筋トレが義務なんですが、

それでも、大西宇宙飛行士帰還後の映像とかを見ていると

わかりますが、地球に帰ってきた時、

筋肉が落ちて、けっこう大変な状況になってしまうんですね。

ちなみに大西宇宙飛行士曰く、一番大変なのは、

車の乗り込む時の姿勢だそうです。

変な中腰で、バランスも難しい体制なので、

無重力空間で筋肉と平衡感覚が劣化してしまっているので、

かなり大変なんだそうです。

大西宇宙飛行士曰く、(宇宙長期滞在で擬似的)高齢化は、

身をもって体験したということだそうです。

高齢化が進んだ状態を研究することで、

高齢化の進行を遅くしたりする事がわかったり、

あるいは、骨粗鬆症などの病気への対応策も

判ってくるということですね。

また、

『日本は少子高齢化が進んでいるんで、

こう言う研究は日本が世界の先頭に立ってやるべき。』

と言う話もありました。

これは、話をする筑波大学の高橋教授

ついで、2つめの“手が届く宇宙開発”と言う話。

ここではこう言う話。

きぼうのエアロックは、こう言う小型人工衛星を

放出できるようになっていて、

非常に世界から喜ばれているとのこと。

また、そう言う小型人工衛星の開発・運用には、

学生も参加するので、未来の研究者の教育にも

資するということでした。

これは、話をするJAXAの白井氏

3つめのテーマ“創薬”

これは、油井宇宙飛行士のときも出た話ですね。

宇宙は重力がないので、タンパク質の結晶が、

非常に綺麗に成長するとの事。

そして、病気と薬は、鍵穴と鍵の関係と

よく言われるそうなんですが、

タンパク質の結晶が綺麗に成長するということは、

鍵穴がハッキリとするので、鍵を作りやすくなる

と言う事なんだそうです。

もっと進んだ話として、宇宙人の医学、

地球人の医学の、相互に理解が進むとか言う

話しも出てきていました。

また、生物は環境に寄って進化するので、

ニュータイプはあるかも?と言う話も出ていました。

そうそう。

モデレーターのNHK解説委員氏。

この人、予定にない質問をする、結構、酷い人です。

昨年の油井宇宙飛行士の時は、

元自衛官の油井さんを挑発する?様な

質問をしていましたが、

今回も、予定外の質問をしていました。

曰く、「ブレグジットやトランプ大統領など、

世界が揺らいでいるが、どう思うか?」と言う

宇宙開発とは、あまり関係無さそうなこと。

それに対して、他の方々は尻込み?した様でしたが、

果敢に大西宇宙飛行士が回答。

曰く、「国際共同ステーションと言う事に意味がある。

協力しあう事が大事。」と言う事を言っていました。

流石!

って言うか、宇宙飛行士の訓練にメディアトレーニングが

ありますからねぇ、訓練が活きましたね。

写真は、その予定外の質問に、それまでのにこやかな表情から、

緊張した面持ちに一変した大西宇宙飛行士。

あっと言う間に、時間がきて、

ミッション報告会は終了。

閉会挨拶は、JAXA理事の浜崎敬有人宇宙技術部門長。

この人、油井宇宙飛行士の時も、

締めの挨拶で、面白いコメントをしていましたが、

今回も、「大西宇宙飛行士はイケメンと言われているが、

昨年の油井さんの時よりも女性の参加比率が低い。

宇宙の謎が増えた。」と、一発かましていました(笑)

今回の戦利品。

これは、クリアファイル

毎回、凝った作りですね。

そしてこちらは、アンケート回答への返礼ステッカー

表

裏

今年の11月頃から、金井宇宙飛行士が、

ISSでの長期滞在ミッションに出発します。

約半年の予定だそうなので、来年の年末頃に、

金井宇宙飛行士のミッション報告会がありそうですね。

その時も、逃さずに来たいと思います。

大西宇宙飛行士 国際宇宙ステーション(ISS)

長期滞在ミッション報告会に行ってきました。

場所は、前回の油井宇宙飛行士のミッション報告会と同じ

TOKYO DOME CITY HALL。

これまた前回と同じく、平日夜の開催だったので、

まとめるのに今日までかかってしまいました。

さて、今回の報告会の正式タイトルは、以下

大西宇宙飛行士

国際宇宙ステーション(ISS)

長期滞在ミッション報告会

~「きぼう」利用で未来を拓く115日間の軌跡~

国際宇宙ステーション(ISS)

長期滞在ミッション報告会

~「きぼう」利用で未来を拓く115日間の軌跡~

さて、当日のスケジュールですが、

以下のとおりです。

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 19:00~19:05 | オープニング (開会挨拶)奥村直樹 JAXA理事長 (来賓挨拶)田野瀬太道 文部科学大臣政務官 |

| 19:05~19:25 | ― 第一部 ― 大西宇宙飛行士によるミッション報告 (出演者) ・大西卓哉(JAXA 宇宙飛行士) 【内容】 大西宇宙飛行士がISSで実際に行った活動の様子を、写真や映像を交えながら講演 |

| 19:25~20:05 | ― 第二部 ― 大西宇宙飛行士×中野きぼうフライトディレクタ インタビュー (出演者) ・大西卓哉(JAXA 宇宙飛行士) ・中野優理香(JAXA きぼうフライトディレクタ) ・インタビュアー:松田理奈(アナウンサー) 【内容】 司会者が大西宇宙飛行士と中野きぼうフライトディレクタにインタビューを行いながら、ミッションを紹介。大西宇宙飛行士のこれまでの歩みやISSでの活動、地上でミッションを支えたフライトディレクタとの連携など、ここでしか聞けないミッション中のエピソードや裏話など。 |

| 20:05~20:15 | 休憩 |

| 20:15~20:55 | ― 第三部 ― 「きぼう」の意義・成果の価値がもたらす世界 (出演者) ・大西卓哉(JAXA 宇宙飛行士) ・白川正輝(JAXA 有人宇宙技術部門 きぼう利用センター) ・高橋智(筑波大学 医学医療系教授) ・モデレータ:室山哲也(NHK解説委員) 【内容】 大西飛行士のミッションを通して「きぼう」で行われたミッションや実験が、宇宙のため、地球のためにどのような意義・価値があるのかをテーマにトークを展開し、「きぼう」の成果最大化に関する取組みや将来に向けた活動について紹介。 |

| 20:55~21:00 | クロージング (閉会挨拶)浜崎敬 JAXA理事・有人宇宙技術部門長 |

と言う感じです。(イベントHPより)

前回、油井宇宙飛行士の時は、

TOKYO DOME CITY HALLのチケット売り場で、

参加者の確認を行うという手順でしたが、

今回は、素直に中に入ってからの、

参加者の確認と言う手順。

どっちが良いんですかね?

その参加者確認のテーブルの横には、

これらの展示物。

大西宇宙飛行士のパネル

ロシアの船内宇宙服

ソユーズ宇宙船

そして、ソユーズ宇宙ロケット

19時の開演に対して、ちょっと早めに着いたので、

あとはおとなしく、開演まで待機です。

そして、開演。

前回の話ばかりで恐縮ですが、

前回の油井宇宙飛行士の時、

油井宇宙飛行士が、バルコニーから降りてきて、

開場の通路を歩いて演壇に向かったので、

今回もそんな演出がありそうと予測して、

なるべく中央通路に近いところの座席を確保していました。

その読みはピタリと的中!

大西宇宙飛行士が、バルコニーから降りてきて、

中央通路をハイタッチしながら、登場!

何事も、経験(?)ですね。

※なんか、違う(苦笑)

まずは、主催者の奥村JAXA理事長の挨拶から始まります。

そして、田野文部科学大臣政務官の来賓挨拶。

奥村理事長は、特になにも持たず挨拶していましたが、

田野政務官は、予め書いた原稿を見ながらの挨拶でした。

こちらは、今回の司会のフリーアナウンサーの藤井祥子さん

2014年の、若田宇宙飛行士のミッション報告会の時は、

テレビ東京の狩野恵里アナウンサーだったんですが、

前回からフリーアナウンサーになっています。

さて、主催者、来賓の挨拶が終了して、

第一部のミッション報告開始です。

大西宇宙飛行士ご本人がおっしゃっていましたが、

これまでは、油井宇宙飛行士、金井宇宙飛行士、

そして、大西宇宙飛行士と、新人宇宙飛行士3人揃っての

登場が多かった訳ですが、今回は、ソロと言う事で

緊張しています(笑)

ここでは、ISSで行った、様々な実験についての、

非常に駆け足の報告。

そんな実験ですが、世界初という成果もあった様です。

この話は、第二部、第三部でも、関連してきます。

第一部はあっと言う間に終わって、第二部へ。

第二部の司会は、フリーアナウンサーの松田理奈さん

早速、参加者の大西宇宙飛行士、そして、

きぼうのフライトディレクターを務めた、

中野優理香さんの登場です。

第二部では、大西宇宙飛行士がISSで行った活動について、

中野さんは、その大西宇宙飛行士の活動をどう地上から

支えたかなどについて、トーク。

大西宇宙飛行士は、ミッションを成功させる秘訣事について、

失敗を隠さない信頼関係と言っていました。

それは、前職のパイロットの頃からの習慣だそうです。

パイロットの訓練の時は、訓練生は何組かに分かれて訓練するそうなんですが、

何かの訓練内容で、例えば大西さん居る組が失敗して、

そして続いて行う他の組も、同じ失敗をした時、

怒られるのは、「何で、失敗の経験を、次の組に

伝えて、失敗しないようにしないんだ」と、

先に失敗していた大西さんの組なんだそうです。

そう言う教育を受けてきたので、宇宙飛行士になっても、

失敗を隠さないんだそうです。

また、宇宙飛行士は地味な仕事で、

宇宙飛行士になって7年?経つが、

宇宙に行っていたのは115日だけとも言っていました(笑)

そんな大西宇宙飛行士のトークに対して、

中野さんは、たしかに大西宇宙飛行士は、

言わなくても良いような事まで、言ってきていたと

言っていました。

第二部の最後の方になって、次にやってみたいことと言う話に。

それに対して、大西宇宙飛行士は、

『また宇宙に行きたい。フライトディレクターもやってみたい。

また、自分を成長させてくれたのは苦手なこと。

それを一生懸命やると、糧になる。

パイロットの経験は活きている』とも言っていました。

それに対して、中野さんは、

『フライトディレクターの仕事は、

思っていたのと違い泥臭い事が多い。

まずは、いまのミッションをこなす。

そしていつかは、宇宙に行ってみたい。

常に行動力を大事にしてほしい。

宇宙飛行士もかっこいいが、管制官も素晴らしい。』

と言う事でした。

そんな、互いに今の仕事を交換するような発言に、

後ろのスクリーンには、こんな映像。

ありそうですね。

終わりかけの時、

上記の『世界初という成果』に関連した話で、

これは、ネズミを一匹づつ飼育塔に入れて

飼育したと言う事なんですが、

これの時の苦労話が出てきてしまい、

第二部終了が、ちょっと押してしまいました。

話自体は、最初、地球から連れて行ったネズミを

きぼうの実験装置に入れるときに予定を2時間オーバー。

実験終了後、逆に、きぼうの実験装置から出して、

地球帰還のための入れ物にネズミを入れる必要が

あるんですが、同じように時間オーバーしたらマズイ!

ということになったそうなんですが、地球に居る中野さんと

宇宙に居る大西宇宙飛行士が協力し、

手順をキッチリと検討した結果、帰還時の作業は、

むしろ予定よりも早く終わったという結構いい話。

最後じゃなくて、メインのときにすべきだったかなと。

第二部が押した事によって休憩時間が少し短縮。

第三部の始まりも、20:15から、20:17の開始に変更。

休憩時間が終わり、第三部開幕。

まずは、大西宇宙飛行士の登場

大西宇宙飛行士につづいて、JAXAの白川さん

筑波大学の高橋教授

最後に、モデレーターのNHKの室山解説委員

トークテーマは、

“「きぼう」の意義・成果の価値がもたらす世界”

昨年の油井宇宙飛行士の時も

“「きぼう」の進化、成果最大化へ向けて”と言う事で、

宇宙開発に、巨額投資をしているけど、

それって意味があるのか?と言う話をしていましたが、

今年も、言いたいことは同じ。

- いままで投資してきたが、これからは成果の刈り取り時期

- 宇宙で無いと出来ないことがある

- きぼうが切り開く未来。きぼうは非常にユニークな実験環境。いままでに蓄積があっての、いまの成果。これからドンドンきぼうが活性化。

- 人間は探求心が原動力。種として生きていくため、探求心が無くならないようにするべき。宇宙は、その一つ。

概ねこんな感じです。

そして、大きな柱としてこの3つ

最初の“健康医療”の話ですが、ここで、

上記に出た大西宇宙飛行士の『世界初という成果』

が関連してきます。

まずは、問題提示

どんどん、高齢化が進行していくと言う話です。

これは、その問題解決の為の実験の様子

この写真のネズミが、大西宇宙飛行士の『世界初という成果』

これが、実験で明らかになったこと。

つまり、宇宙にいると、骨がスカスカに成るということ。

骨粗鬆症ですね。

地球で居るときに、この状態を作り出すのは難しいけど、

宇宙だと、簡単に作り出せるので、効率的な実験ができるそうです。

骨だけではなく、筋肉も落ちます。

ISSに居る宇宙飛行士は、ISSに滞在している間、

1日2時間半の筋トレが義務なんですが、

それでも、大西宇宙飛行士帰還後の映像とかを見ていると

わかりますが、地球に帰ってきた時、

筋肉が落ちて、けっこう大変な状況になってしまうんですね。

ちなみに大西宇宙飛行士曰く、一番大変なのは、

車の乗り込む時の姿勢だそうです。

変な中腰で、バランスも難しい体制なので、

無重力空間で筋肉と平衡感覚が劣化してしまっているので、

かなり大変なんだそうです。

大西宇宙飛行士曰く、(宇宙長期滞在で擬似的)高齢化は、

身をもって体験したということだそうです。

高齢化が進んだ状態を研究することで、

高齢化の進行を遅くしたりする事がわかったり、

あるいは、骨粗鬆症などの病気への対応策も

判ってくるということですね。

また、

『日本は少子高齢化が進んでいるんで、

こう言う研究は日本が世界の先頭に立ってやるべき。』

と言う話もありました。

これは、話をする筑波大学の高橋教授

ついで、2つめの“手が届く宇宙開発”と言う話。

ここではこう言う話。

きぼうのエアロックは、こう言う小型人工衛星を

放出できるようになっていて、

非常に世界から喜ばれているとのこと。

また、そう言う小型人工衛星の開発・運用には、

学生も参加するので、未来の研究者の教育にも

資するということでした。

これは、話をするJAXAの白井氏

3つめのテーマ“創薬”

これは、油井宇宙飛行士のときも出た話ですね。

宇宙は重力がないので、タンパク質の結晶が、

非常に綺麗に成長するとの事。

そして、病気と薬は、鍵穴と鍵の関係と

よく言われるそうなんですが、

タンパク質の結晶が綺麗に成長するということは、

鍵穴がハッキリとするので、鍵を作りやすくなる

と言う事なんだそうです。

もっと進んだ話として、宇宙人の医学、

地球人の医学の、相互に理解が進むとか言う

話しも出てきていました。

また、生物は環境に寄って進化するので、

ニュータイプはあるかも?と言う話も出ていました。

そうそう。

モデレーターのNHK解説委員氏。

この人、予定にない質問をする、結構、酷い人です。

昨年の油井宇宙飛行士の時は、

元自衛官の油井さんを挑発する?様な

質問をしていましたが、

今回も、予定外の質問をしていました。

曰く、「ブレグジットやトランプ大統領など、

世界が揺らいでいるが、どう思うか?」と言う

宇宙開発とは、あまり関係無さそうなこと。

それに対して、他の方々は尻込み?した様でしたが、

果敢に大西宇宙飛行士が回答。

曰く、「国際共同ステーションと言う事に意味がある。

協力しあう事が大事。」と言う事を言っていました。

流石!

って言うか、宇宙飛行士の訓練にメディアトレーニングが

ありますからねぇ、訓練が活きましたね。

写真は、その予定外の質問に、それまでのにこやかな表情から、

緊張した面持ちに一変した大西宇宙飛行士。

あっと言う間に、時間がきて、

ミッション報告会は終了。

閉会挨拶は、JAXA理事の浜崎敬有人宇宙技術部門長。

この人、油井宇宙飛行士の時も、

締めの挨拶で、面白いコメントをしていましたが、

今回も、「大西宇宙飛行士はイケメンと言われているが、

昨年の油井さんの時よりも女性の参加比率が低い。

宇宙の謎が増えた。」と、一発かましていました(笑)

今回の戦利品。

これは、クリアファイル

毎回、凝った作りですね。

そしてこちらは、アンケート回答への返礼ステッカー

表

裏

今年の11月頃から、金井宇宙飛行士が、

ISSでの長期滞在ミッションに出発します。

約半年の予定だそうなので、来年の年末頃に、

金井宇宙飛行士のミッション報告会がありそうですね。

その時も、逃さずに来たいと思います。