春になり、桜が咲いて散って、

ゴールデンウィークも近づいてきた土曜日、

久しぶりに東京藝術大学大学美術館に来てみました。

相国寺展です。

上野には少し早めに到着していて、スタバでコーヒー☕を

しばいてから、10:30ごろの到着です。

中に入ってみると、意外に混んでいます。

しかも、客の年齢層が意外に高い。

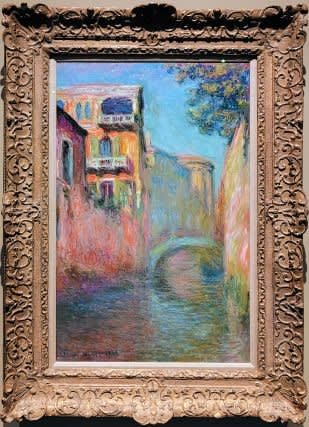

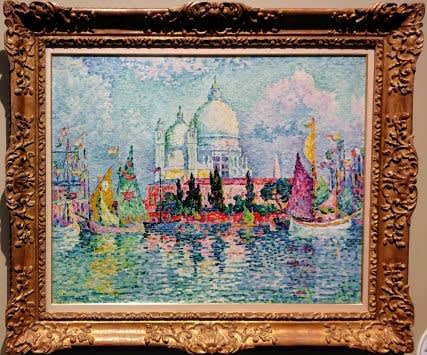

いつも行くのは西洋絵画の特別展が多いのですが、

寺社仏閣に関連した特別展だからかなぁ。

音声ガイドは、俳優の向井理さん。

ってかさ、向井理さんというと、

なんかNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の足利義輝しか

出てこないんですよねwww

この相国寺は、足利義満が発願しましたからねぇ。

だからの向井理さんかとwww

そしてここに来るまで不勉強だったんですが、

鹿苑寺(金閣)と慈照寺(銀閣)も、この相国寺の

山外塔頭なんですね。

だから、展覧会のタイトルにも入っているんですね。

展示を見てみると、「なんか、若冲味を感じるなぁ」と

思っていたら、ご本人登場。

そう言えば、若冲って、

書いた絵画を相国寺に沢山寄進していたんですが、

それらを描く前に、相国寺の絵画を沢山見ていたんでしょうね。

その他にも、池大雅や円山応挙の作品も展示されていました。

そう言えば彼らも、伊藤若冲と同時代の人達ですもんね。

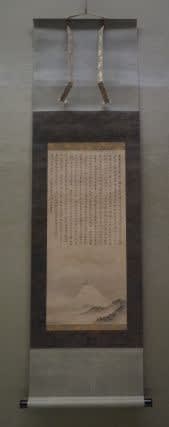

あとは雪舟。

雪舟は相国寺で修行したという事で、描いた画が残っていました。

もっとも、知っている雪舟の画ではなく、ちょっと違う印象を

受ける感じの画でしたけどね。

桜🌸は半分くらい散っていました。

ゴールデンウィークも近づいてきた土曜日、

久しぶりに東京藝術大学大学美術館に来てみました。

相国寺展です。

上野には少し早めに到着していて、スタバでコーヒー☕を

しばいてから、10:30ごろの到着です。

中に入ってみると、意外に混んでいます。

しかも、客の年齢層が意外に高い。

いつも行くのは西洋絵画の特別展が多いのですが、

寺社仏閣に関連した特別展だからかなぁ。

音声ガイドは、俳優の向井理さん。

ってかさ、向井理さんというと、

なんかNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の足利義輝しか

出てこないんですよねwww

この相国寺は、足利義満が発願しましたからねぇ。

だからの向井理さんかとwww

そしてここに来るまで不勉強だったんですが、

鹿苑寺(金閣)と慈照寺(銀閣)も、この相国寺の

山外塔頭なんですね。

だから、展覧会のタイトルにも入っているんですね。

展示を見てみると、「なんか、若冲味を感じるなぁ」と

思っていたら、ご本人登場。

そう言えば、若冲って、

書いた絵画を相国寺に沢山寄進していたんですが、

それらを描く前に、相国寺の絵画を沢山見ていたんでしょうね。

その他にも、池大雅や円山応挙の作品も展示されていました。

そう言えば彼らも、伊藤若冲と同時代の人達ですもんね。

あとは雪舟。

雪舟は相国寺で修行したという事で、描いた画が残っていました。

もっとも、知っている雪舟の画ではなく、ちょっと違う印象を

受ける感じの画でしたけどね。

桜🌸は半分くらい散っていました。

| 名称 | 相国寺承天閣美術館開館40周年記念 相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史 |

|---|---|

| 会期 | 2025年3月29日(土)~5月25日(日) |

| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 |

| 当日観覧料 | 一般2,000円、大学生・高校生1,200円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 10:30~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日、5月7日(水) ※ただし、5月5日(月・祝)は開館 |

さん、

さん、 さんお疲れさまでした。

さんお疲れさまでした。