◎奴隷となるより最後の一人まで奮戦する(伊藤博文)

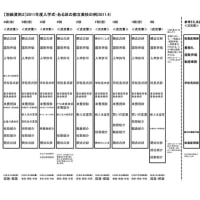

昨日の続きである。国民新聞編輯局編『伊藤博文公』(啓成社、一九三〇年一月)から、元田肇の「伊藤公を憶ふ」を紹介している。

本日は、その四回目で、「三、日露開戦と公の決断」の後半を紹介する。昨日、紹介した部分に続き、改行なしで、以下の文章が続く。

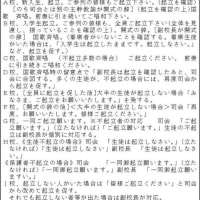

文章で申しますなら悚然〈ショウゼン〉として頭髪起つとでも申しますか、何とも形容しがたい有様で怒髪冠を衝くと言ん〈イワン〉よりは、髪の毛が寂しく秋風にそよぐといふやうで申されるには「露国は往年遼東還付を日本に忠告し却つて自らこれを横奪したのである、日本にとつて忙るべからざるところである、日本はこの恨〈ウラミ〉をも忍び、朝鮮の北境外に中立地帯を設けてこれを境として永く和親を図らうとまで譲歩した、然るに彼はこれをも聴かず、更に朝鮮を二分し、北一半を露国の有とし、南一半は日本の勢力範囲と認めようが、併しその一半に於ても絶対に兵備を許さぬと云ふ答へに接した、若しこれを容るゝとすれば露国には旅順あり、浦塩〔ウラジオストック〕あり、両軍港が左右に挟んで韓国を取捲いてゐるから我が日本海は全く露国艦隊の蹂躙に委する〈イスル〉ことゝなり、帝国の滅亡は僅か幾年の問題になつてしまうのである、そう云ふことに承諾するより寧ろ今に於て一戦し、不幸にして天佑帝国に与せず〈クミセズ〉、悲惨の境遇に遭遇することありとするも、尚ほ甘んじて他の奴隷とならんよりは最後の一人まで奮戦して我が大和民族が横暴の強隣に屈せず、独立のために奮戦し、焦土となし名を長く史上に留めようという最後の決心を定めたのである」と、【拍手】この時の公の容貌は実に悲壮、壮烈の極みでありましたが、而も動かざること山の如き大決心を示されました。爾後私は色々の事件に会ひましたが、特に忘れることが出来ないのはこの時の伊藤公の有様であります。次で翌十二月の末帝国議会が開かれましたが、河野廣中議長は前例に反きまして内閣弾劾の奉答文を提出致し、外交は優柔不断にして機宜〈キギ〉を失し、内政は無能なりといふ極めて激烈なる文意でありまして、これがため議会は直ちに解散になりました。当時私は之を河野氏等が未だ最後の決心を固めた廟議を知らずして出されたのであらうと思ひましたが、その後種々考へて見ますとそれのみではなく、或は公が密かに民心を激励せしめんとする微意のほのめきが遂に斯様な事になつたのではなかつたらうかと思はれます。公は斯くの如く国民の義憤を絶頂まで激昂せしめて戦機の熟するのを待ち、翌年〔一九〇四〕の二月御承知の通り旅順港外の砲声一発、遂に国を賭したる背水の日露戦争が開始せられたのであります。当時連戦連勝の結果を挙ぐることの出来たのは海陸軍将士の画策奮闘その他幾多の理由あるは勿論でありますが、その国民の義憤の甚大なりしこと亦与かつて〈アズカッテ〉大なるものと思ひます。又当時の首相は桂公でありました、従て大政燮理〈ショウリ〉の中心は桂公であらねばならぬ、併しながら伊藤公は元勲第一であつて、大事の時には御前会議に必ず出席して先づ発言せられたのであります。桂首相が、伊藤公が如何に元老であるからと云つて、どうも私が首相としてやつてゐることに干渉されて困つたといふことを漏らされたやに私は聞いて居ります、茲にこれを追想致しますれば、一面には桂首相を鞭撻し、一面には国民の義憤を激働せられたのであります、公の国家を担ふ大決心、大英断と注意の周到なりしこと、実に敬服に堪へないのであります、公が又朝鮮の統治に思ひを致され、統監として庶政を釐革〈リカク〉されたことは唯今倉富〔勇三郎〕さんからその一端をお述べになつた通りであります。斯くして公は遂に朝鮮人も内地人同様、均しく我が皇恩に浴し共存共栄の基を啓かれたといふことは何人も異論のないところと存じます。

伊藤の発言中に、「帝国の滅亡は僅か幾年の問題になつてしまうのである、そう云ふことに承諾するより寧ろ今に於て一戦し、不幸にして天佑帝国に与せず、悲惨の境遇に遭遇することありとするも、尚ほ甘んじて他の奴隷とならんよりは最後の一人まで奮戦して我が大和民族が横暴の強隣に屈せず、独立のために奮戦し、焦土となし名を長く史上に留めようという最後の決心を定めたのである」という部分がある。これは、日米戦突入直前における、日本の軍部中枢の発想と、ほとんど変わるところがない。

歴史は繰り返すという感を強くする。ただし二点、異なるところがある。一点は、言うまでもなく、日露戦が、奇跡的に日本の勝利に終わり、日本が「焦土」となることはなかったのに対し、日米戦では、日本が完敗して、日本が「焦土」と化したことである。

もう一点は、伊藤が、「最後の一人まで」と言ったときの「一人」とは、将兵を指していた(まだ、「総力戦」の時代ではない)。しかし、日米戦突入直前の時点において、軍部中枢が「最後の一人まで」と言ったとすれば、その「一人」とというのは、日本臣民を指していたということである。

なお、文中、【拍手】とあるところは、行間に鉛筆書きで付記された文字である。おそらく、この本の旧蔵者が、速記録あるいは記憶をもとに、補訂したものであろう。この種の手書きよる補訂は、ほとんど、元田肇の「伊藤公を憶ふ」の部分に限って、なされている。この本の旧蔵者は、この本の編集担当者、あるいは元田肇本人だった可能性がある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます