札幌へ滞在した3日間(往復日程を除外すると実質は延べ2日間ですが)、飲み会と懐かしい場所の再訪以外に延べ十二の神社を参拝しました。

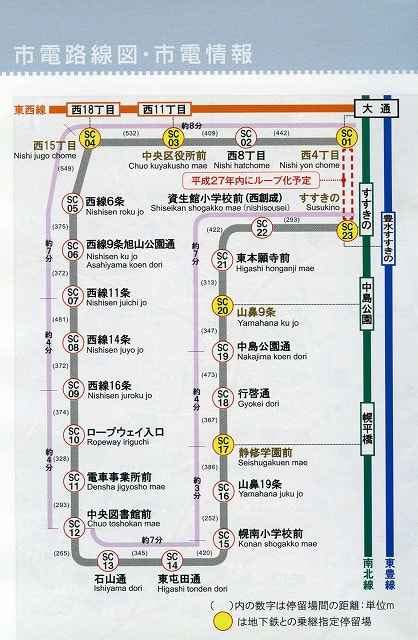

札幌彌彦神社以外こんな多くの神社を参拝をして見ようと思ったのは、札幌市街地に張り巡らされた地下鉄と市電の交通網を参拝のために利用できたからです。

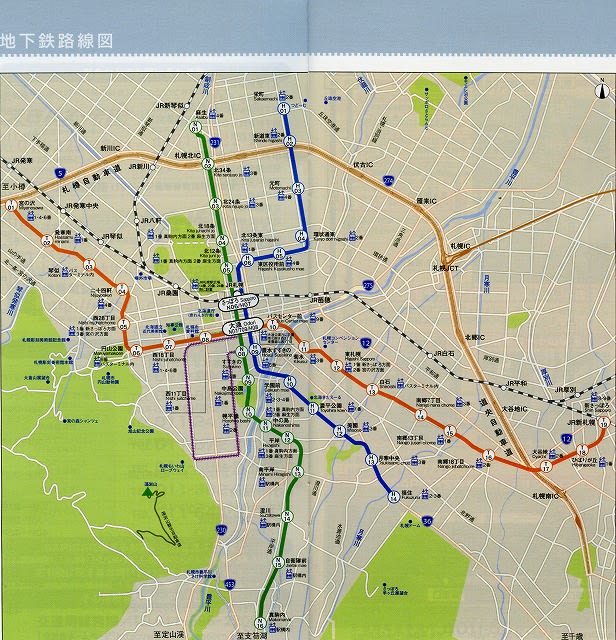

札幌地下鉄は、現在、南北線、東西線、東豊線の3路線が大通駅を中心として放射状に伸びているので観光エリアはもちろんのこと、神社の参拝にも本当に便利だと感じました。

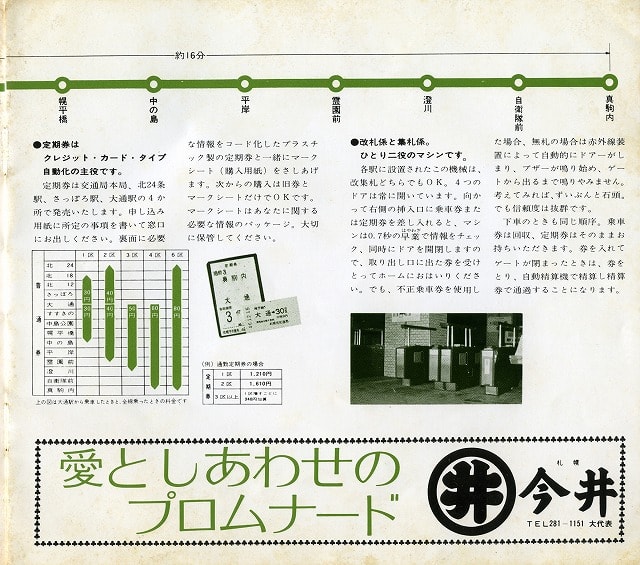

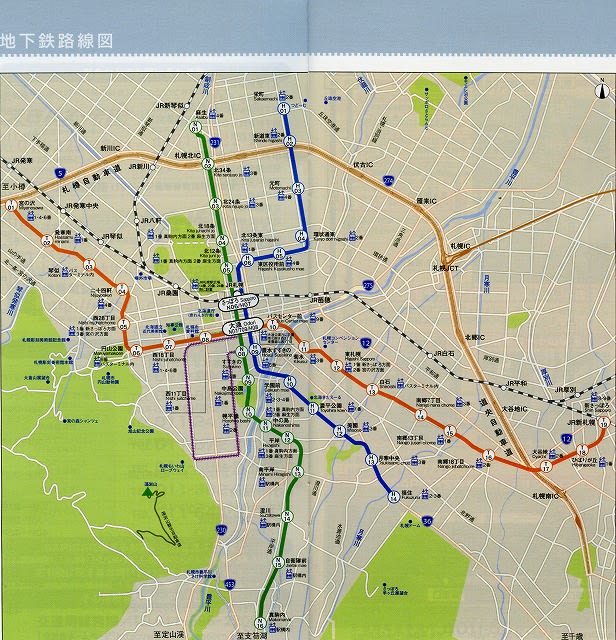

一番上の写真は、今回もらってきた地下鉄のパンフレットからスキャンした路線図です。

私が札幌の地下鉄へ初めて乗ったのは思い出せないくらい昔です。

それは高校の修学旅行で北海道を巡った時、札幌で一泊した際に乗車しました。

それも、何故か理由は不明ですが夕食が終わった後の僅かな時間を利用して有志と外出して乗ってきました。

でも、不慣れな場所だったので帰り道が分からなくなり門限に遅れてしまって、後で先生に代表でお詫びを入れた記憶があります。

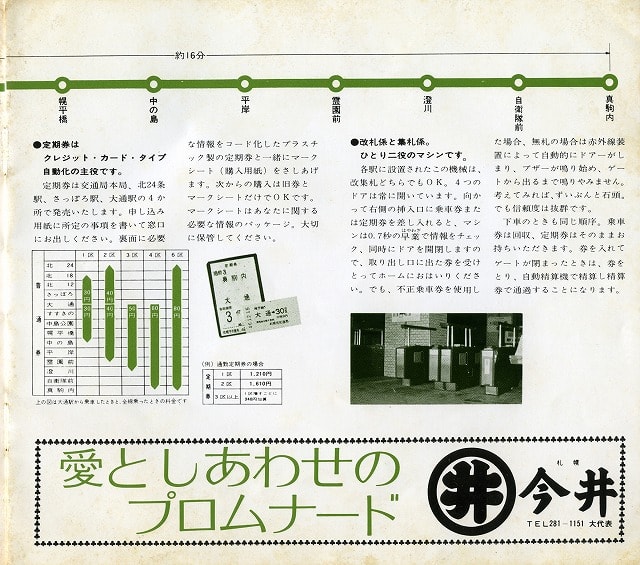

下のスキャンしたパンフレットはその時に持ち帰ったものです。

このパンフは意図して持ち帰った記憶はないのですが、結局何十年も私の手元へ保管されてきました。

路線図を見ると当時は南北線だけでした、しかも北方面は北24条駅が終点です、現在は麻生駅が終点ですから駅が増えました。

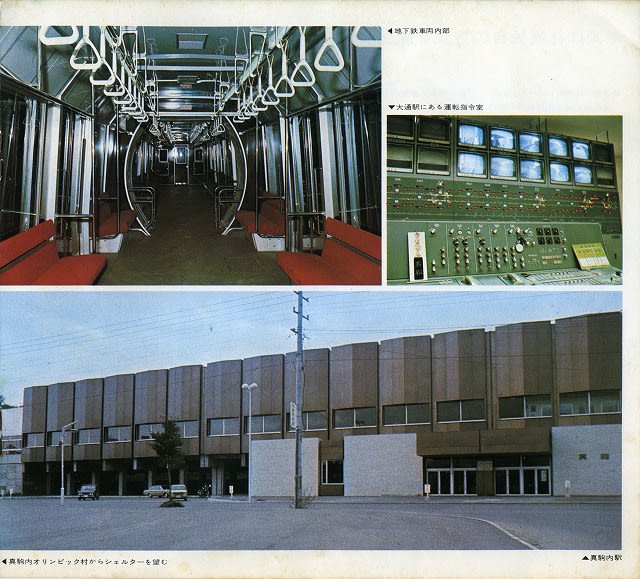

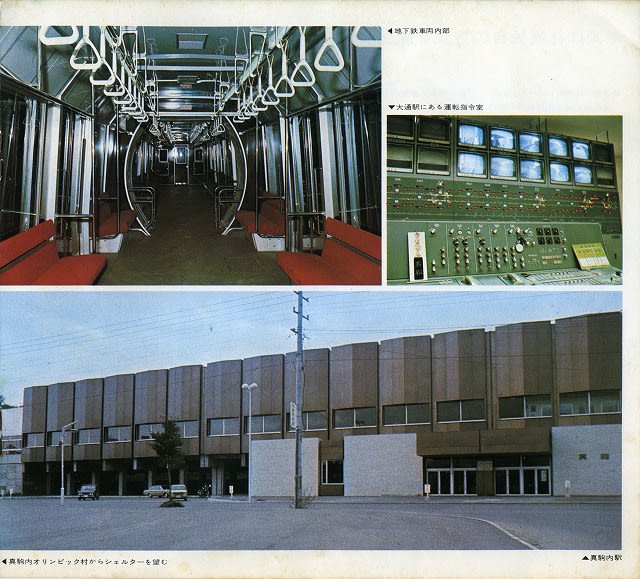

札幌市の地下鉄は線路がなくてタイヤ走行なのでとても静かです、車体はすごく大きくて車内はゆったりしてます。

ただし、何故かは分かりませんがとあるものがありません、それは網棚ですが不思議です。

それから冷房もありません、今時分は走行すると天井から走行風を取り入れて車体内部の空気を循環させているだけです、昔の東京を思い出させました。

1982年に札幌へ暫く滞在した時は、既に南北線(1976年開業)が存在していたはずです。

していたはずと言うのは、乗車したというハッキリとした記憶がないからです。

当時、短期間だけ新札幌駅周辺へ研修で通ったというメモが残っていますが、「新札幌」と書かれているので多分当時の国鉄で通勤したのだと思います。

地下鉄の駅名は「新さっぽろ駅」ですからね。

ただ、他のメモに札幌へ滞在した際に、北海道神宮、円山公園、円山動物園を訪れたと書かれているので、もしかするとその時に東西線へ乗ったのかもしれません。

円山公園へ行くのに地下鉄を使ったとすると円山公園駅が最寄りの駅になりますからね。

今回は、札幌彌彦神社を参拝する際に利用しました。

そして最新路線である東豊線(1988年開業)ですが、今回こちらへも乗車したので札幌市営地下鉄は一応全部の路線を踏破したことになります。

特にこの東豊線は、福住駅から栄町駅へ乗車したので、端から端まで乗りました。

実は、豊平公園駅から乗った時に方向を間違えて福住行きに乗ってしまったというお粗末な理由ですが。

地下鉄に乗っていて一番困るのは接続です。

札幌市営地下越は大通駅が地下鉄網の中心になっていますが、複数の地下鉄が同じ駅名を共用している場合、まず移動が簡単な試しはありません。

地下鉄の新路線を追加する場合、通常は既存路線よりも深い所へ設置するので、やむを得ないのとは思うのですが、上下方向だけでなく左右方向にも結構移動が必要です。

昔、品川駅近くに出張した時に、目指す場所は駅から5分と聞いたのですが、駅の構内を15分くらい歩かされたのを思い出します。

都会を移動する場合は、とにかく健脚でないと大変です。

通常、地下鉄の駅は複数の出口がありますが、これを間違えると遠回りする羽目になります。

こちらは、もっぱらスマホの地図アプリを利用して、出口番号を確認して何とかなりました、文明の利器はありがたいです。

ちなみに、札幌の地下鉄はSuicaが使えます。

一日乗車券とかを使わないのであれば、Suicaへチャージして持参すると、スムーズに移動ができます。