窯が冷めるまでほぼ一日かかる。お昼ぐらいに見るとやっと165℃。

冷め割れなどの危険温度は終わっているので、ふたを開けて冷却を早める。

素手では、まだ触れない。

今日も暑い。他の作業する気にもなれず。涼みに行くことを考える。

どこか綺麗な川へ行きたい。しかし、すでにお昼。遠出するには時間が遅い。

高速に乗りながら迷いつつ、いつもの棚田近くに行くことにする、途中に川がある。

渓谷ほどの綺麗さはないが、涼むには良いだろう。

何組かデイ・キャンプや水上バイクを楽しんでいる。

その横を通り抜け、奥まで行くと10名ほどのグループが楽しんでいる。

韓国語かな。こんな山の中でもグローバル。

川に入る。浅瀬は太陽で温められてぬるい(笑)。小魚の大群が泳いでいる。

支流から木曽川のせき止めダム湖に入るとあまり綺麗ではなく、水温が急激に冷たくなる。

しかし、石がある。と言う事は・・・。

ロックバランシング!

うーん。石が泥をかぶっている。まずは軽く手で洗い流す。

簡単なものから始める。ふと閃く!いつもより大きい石で挑戦してみよう!

大きい方が安定するのか?重心は取りやすいのか?

重い・・・。

次に2段。大きいので手が疲れるけど、まあ何とか。

川の中だけど、石を立ててる時は日を浴びて暑い。涼みに来たのに(笑)。

このあと、川に入り小魚を眺めながら涼む。

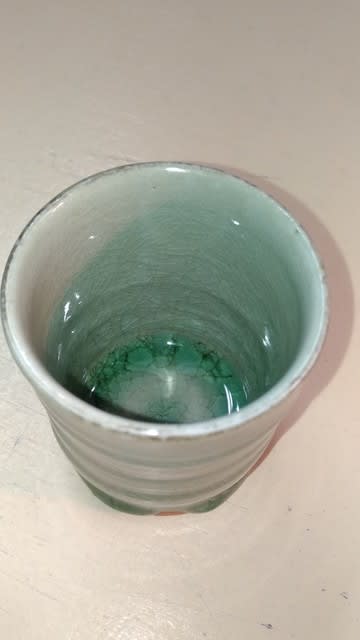

工房に帰り、窯出し。

アルミナ釉なので、ここからヤスリやペーパーを使って表面をきれいにしていく。

うーん。気に入らない。

リューターも使ってさらに仕上げていくが、進めれば進めるほどダメ出し。

炭化になっている面。

白さが目立つ面。

制作過程を顧みる。土、化粧掛け、釉薬の調合、焼成過程。

この繰り返しで、少しづつイメージ通りの作品にして行く。

次に生かす。頑張ろ!

川、もう一度。😊