ブログのトップページに自己紹介があり、そこに挨拶とともに個人的な目標を表明している。

達成してもしなくても、なんともないのだが・・・

←ココ😁

と言うことで、陶芸活動を復活させようと今年は一念発起。

毎年、チラッとは轆轤(ろくろ)を挽いたり電気窯での焼成をしたりしていたのだが、

なかなか本格的な活動に繋がらなかった。

瀬戸市美術展に無鑑査での出品は続けていたものの、作品は新作ではない。

今年は、心機一転取り組んだ様子をご覧あれ。😁

まずは土練りして、轆轤の上へ。

轆轤の天板より大きくなるので、直径60㎝丸板を亀板代わりに固定している。

まずは叩いて、土を締めながら厚みのあるせんべい状にする。上下均一に伸ばすためひっくり返しながら行う。

轆轤に入る前に、慎重に中心を取る。

轆轤開始。久々の大きさにあまりうまく挽けない。😅

高台の削り分もあるし、全体を薄くしすぎてひずみや割れにならない厚さにする。

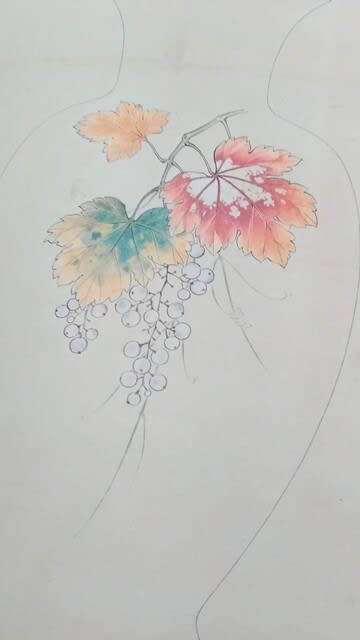

乾燥を待つ間に、図柄を考える。

今回は抽象文様でなく具象で行くので、手持ちの資料集から使えそうなものを選ぶ。

ブドウ文様で行こう!

乾きを待つ間に(数日掛かる)、軒先に放置されたままの雑木を薪にする。

まずはチェーンソーで玉切り。

結構な量がある。この後斧で薪割。中くらいの太さは、割らずに使用する。

数日後、削りに適した乾き具合を見てカンナで削り高台を作る。

直径43cmでおよそ4㎏あり、ひっくり返すのがコツもの(笑)。

ふつう表は削らないのだが、彫りを入れるために平らにしたいのでこちらも整えた。

ここまでで第1段階終了。月の奇麗な夜もあった。😄

ここから加飾に入る。ブドウ文をバランスよくトレースし描いた後彫り始める。

文様の外側を掘って文様を浮きだたせるのが陽刻。その反対に文様の方を掘り下げるのが陰刻。

今回は陰刻で行く。彫りの深さにより釉薬の濃淡で表現したい。

ほぼ完成した彫り。釉薬は灰釉で焼成の仕方で透明感のあるグリーンを狙う。

濃淡が付けばさぞかしいい感じだろうと想像する。😁

十分に乾燥させた後(都合でひと月近くあいた)、素焼きをする。素焼きとは、水分を吸っても本体の形が壊れない焼き方。

その温度はおよそ800℃。ちょうど市販の茶色い植木鉢の状態になる。

余談だが、火葬場の温度もそれぐらい。それ以上の高温になると骨が崩れて残りにくくなる。

次の行程は釉掛け。茶碗のように手持ちで掛けることができないので、陶芸用霧吹きを使う。

この中に釉薬を入れて、息を入れ吹く。傾け具合で釉薬の出を調節する。

しかしこれを大皿の表と裏に人力でやっていたら、酸欠になって倒れてしまうのでコンプレッサーを使う(笑)。

難しいのは、釉薬が粒子で作品にたまっていくのでどれくらいの厚さまでかければよいかの判断である。

これは経験値で決まる職人技(笑)。まあこのくらいだろうとストップ。😁

焼成はリハビリ陶芸の一環として、ガス窯を使用する。

というより、皿の径が電気窯に入らないのである。(素焼きは隣人の電気窯を借りた)

ガス窯使うならもうひと回り大きい皿にすればよかった。

ガス窯を使うのは数年ぶりで、アレコレ問題発生。😅

まず第1に台車が窯から引っ張り出せない。動かないのである。なぜ?

よくよく観察すると、車輪周り、レールも錆び付いている。

窯は工房内のコンクリート上に設置されているのだが、裏山からの水分が湧いてくるのである。

特に梅雨時はひどい状態だ。窯のレンガは何ともないが、ガス窯の金属部分はかなり錆が来ている。

台車を引っ張り出すのに、サンドペーパーで錆びを落としたり潤滑油を掛けまくりと四苦八苦してようやく出せた。

窯詰めは、数量がないのでスカスカ状態。友人のテストピースを入れて棚板を増やす。

皿1枚のために貴重なガスを使う。リハビリのためだやむを得ない。😂

次に困ったことに、バーナーに火が付かない!

ガスボンベから気化装置、ガス管のコックは全部オープンになっている。

バーナーのコックをひねるとスーッと気体が出ている音がするのに種火を当てても点火しないのだ。

❓ ❓ ❓

何度も先ほどの流れを確認する。ボンベのバルブ、気化装置、ガス管のコック、

ガス圧メーターを見ても十分である。何故つかない?と悩んで陶芸仲間に聞いてみる。

もらったアドバイスはすでに行っていることばかり。その時ふと気が付いた。

エアーだ!

ガス窯焼成が終わるとバルブやコックを全部閉める。

そうするとガスメーターの針はガス管内の気圧の関係で0より下方に下がってしまう。

その針を0に戻すために1本だけバーナーのコックを開けて空気を入れ針を0に戻しておくのだ。

それが色々しているうちに、ガス管全体に空気が入ってしまったのだ。

だからバーナーから出ていた最初の気体音は、ガスではなく空気だったのだ。火なんて付くはずがないのである。

それに気が付いたのは、気体にガスの臭いがしないのを確認したからである。😎

その後、ガス臭が出たら普通に点火した。

やれやれである。数年放置しているとこういうことになるのだ。😓

問題なく炎が出ている。

今回は弱還元焼成。酸素をたっぷり与える酸化焼成ではなく、

釉薬や作品本体に含まれている酸素を使うように持っていく焼き方である。

焼成時間はおよそ20時間。

無事焼成が終了する。

しかし結果はふたを開けてみるまでは分からない。

土練りや形作り、釉掛けに神経を使い、焼成もある程度コントロールするのだが、最後は人の手が届かない部分がある。

それが面白いところでもあり、リスクでもある。

窯出しの日。扉を開けてみると・・・スカスカなのはリハビリなので。😅

ゆがみが出ている。土の締めが足りなかったか?

釉薬も垂れている、窯内部の熱量が少し多い感じだ・・・がっかり。😭

釉薬に結晶が出ないように急冷(焼成後、窯内の温度を急激に下げること)したにも関わらず結晶も出た。

小さい器には出てなかったので、皿にこもった熱によるものであろう。

また、グリーンの色味を狙ったけど還元が強くて青くなってしまったのも狙いとは違う。

こうしてリハビリ陶芸は幕を閉じた・・・。いや、開けたのである!

さあ、本格的に陶芸再開するぞと強く思った次第である。

しかし、今年の美術展も旧作品を出すしかないな。😅

💖