江戸っ子は威勢がよいということで、娯楽というと祭が思い出されます。

江戸の祭礼で規模の大きなものには、山王権現、神田明神、根津権現、富岡八幡、三社権現、氷川明神などがありますが、なかでも山王権現と神田明神の祭礼は「天下祭り」として盛大に行われました。

天下祭りとは、山車などの行列が江戸城に入り、吹上で将軍がご覧になるということから、この名が付けられたものです。

山王日枝神社の祭礼は旧暦6月15日で夏祭り、神田明神の祭礼は9月15日を中心に行われた秋祭りで、両方とも江戸全体を巻き込む一大イベントでした。

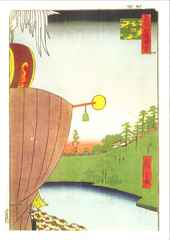

▲

糀町一丁目山王祭ねり込

少し分かり難いのですが、中央に小さく見えるのが、行列の一番手の烏帽子狩衣(えぼしかりぎぬ)姿の猿の山車で半蔵門に入ろうとしています。手前左の山車は、二番手の太鼓の上に鳥を乗せた諫鼓鳥(かんこどり)です。

江戸の町では、町としての必要な諸費用は町入用として地主たちが負担していましたが、祭礼に関する費用の多くも地主たちの出費であり、町名主がその段取りから警備、取り締まりまでを担っていました。

ですから、裏長屋に住む八さんや熊さんにとって、祭りはお金の心配をせずに心置きなく楽しめる最大の娯楽だったというわけです。

これまでにご紹介した春夏秋冬の行楽や芝居見物、祭りなどのほかにも、相撲見物や富士講など江戸の人々は様々にレジャーを楽しんでいました。つつましい日常生活の中で、ハレの日とケの日を上手に使い分けていた江戸の人々の心意気を見習いたいと思います。

今日でシルバーウィークも最後になりましたので、このブログも明日からは日常に戻ることにします。

(シルバーウィークの項は終わり。)

江戸の祭礼で規模の大きなものには、山王権現、神田明神、根津権現、富岡八幡、三社権現、氷川明神などがありますが、なかでも山王権現と神田明神の祭礼は「天下祭り」として盛大に行われました。

天下祭りとは、山車などの行列が江戸城に入り、吹上で将軍がご覧になるということから、この名が付けられたものです。

山王日枝神社の祭礼は旧暦6月15日で夏祭り、神田明神の祭礼は9月15日を中心に行われた秋祭りで、両方とも江戸全体を巻き込む一大イベントでした。

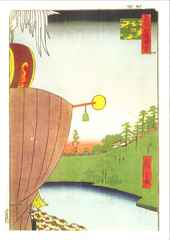

▲

糀町一丁目山王祭ねり込

少し分かり難いのですが、中央に小さく見えるのが、行列の一番手の烏帽子狩衣(えぼしかりぎぬ)姿の猿の山車で半蔵門に入ろうとしています。手前左の山車は、二番手の太鼓の上に鳥を乗せた諫鼓鳥(かんこどり)です。

江戸の町では、町としての必要な諸費用は町入用として地主たちが負担していましたが、祭礼に関する費用の多くも地主たちの出費であり、町名主がその段取りから警備、取り締まりまでを担っていました。

ですから、裏長屋に住む八さんや熊さんにとって、祭りはお金の心配をせずに心置きなく楽しめる最大の娯楽だったというわけです。

これまでにご紹介した春夏秋冬の行楽や芝居見物、祭りなどのほかにも、相撲見物や富士講など江戸の人々は様々にレジャーを楽しんでいました。つつましい日常生活の中で、ハレの日とケの日を上手に使い分けていた江戸の人々の心意気を見習いたいと思います。

今日でシルバーウィークも最後になりましたので、このブログも明日からは日常に戻ることにします。

(シルバーウィークの項は終わり。)