(前回)

【327.禁断 】P.4276、AD487年

『禁断』とは「ある行為を厳重に差し止めること」という。辞海( 1978年版)と辞源(1987年版)の両方で「禁断」を調べたが、説明は載っていない。諸橋の大漢和には簡単に「禁制」とのみ記すだけなので、「禁断」になぜ「断」が必要なのかは、不明だ。推測するに「禁」の字は「禁止」を意味するのは明らかなので、「断」は「絶対に」という強調の意味ではないかと思う。

「禁断」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索すると下の表のようになる。これから分かるように、宋史まではかなり頻繁に使われていたが、それ以降はほとんど使われていないことが分かる。

資治通鑑で「禁断」が使われている場面を見てみよう。北魏では、 AD487年の春から夏にかけて、大旱魃が発生し、多くの餓死者がでた。大胆にも、宮殿の贅沢がその原因の一つだと指弾する上書が提出された。

+++++++++++++++++++++++++++

北魏では、この年(AD487年)に大旱魃が発生し、代の地がもっともひどかった。その上、牛の病気が広まったので、餓死する人が多くでた。六月、役人はもとより、世間一般に対しても問題があればつつみ隠さずに報告するようにとも詔を出した。それに応えて、斉州刺史の韓麒麟が次のような上表文を提出した。「昔の聖王の時には、飢饉にそなえて九年分の穀物を貯蓄しました。近年、このシステムを復活させ、穀物を上納する者には、戦場で敵の首を取った者と同じ爵位を与え、田を熱心に耕す者は「孝悌」と同じ勲章を与えました。しかるに現在では、都では耕作に励まず、遊んで暮らす「遊食の徒」が2/3にも上ります。我が王朝が始まってから、豊作の年が多かったので、贅沢が蔓延し、遂には習い性となってしまいました。富貴の家では、子どもや妾に至るまで立派な衣装をつけ、職人や商売人の家ですら下男・下女にいたるまで贅沢な食事をさせています。それに引き替え、農家では糟糠(ぬか)でさえ、事欠くありさまで、布を織る農婦は逆に粗末な服さえ着ることができません。このようなありさまなので、農耕する者は日々に少なくなり、田畑は荒れ放題、国庫には穀物や織布は欠乏するのに、財物は民間に溢れ返っています。つまり、貯蓄されるべき穀物や布は少ないにも拘わらず、贅沢品はあふれるばかりに流通しているということです。民が餓死しているのは、こういったことが原因です。私はこのような不要な贅沢品はすべて禁断(禁止)すべきと考えます。世の中の安定はすべて、必需品の備蓄に拠ります。農業と養蚕を奨励し、贅沢には厳罰で臨めば、数年のうちに必ずや国庫が充実することでしょう。

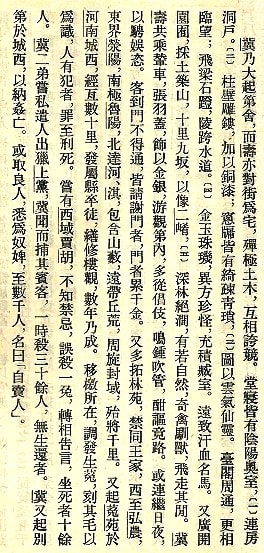

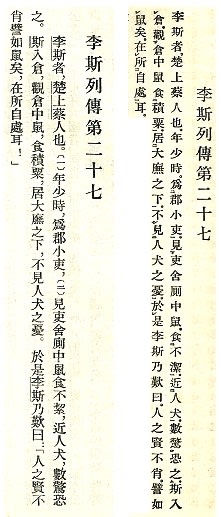

魏春夏大旱、代地尤甚;加以牛疫、民餒死者多。六月、癸未、詔内外之臣極言無隠。斉州刺史韓麒麟上表曰:「古先哲王、儲積九稔;逮於中代、亦崇斯業、入粟者与斬敵同爵、力田者与孝悌均賞。今京師民庶、不田者多、遊食之口、参分居二。自承平日久、豊穣積年、競相矜夸、遂成侈俗。貴富之家、童妾袨服、工商之族、僕隷玉食;而農夫闕糟糠、蚕婦乏短褐。故令耕者日少、田有荒蕪;穀帛罄於府庫、寶貨盈於市里;衣食匱於室、麗服溢於路。飢寒之本、実在於斯。愚謂凡珍異之物、皆宜禁断;吉凶之礼、備為格式;勧課農桑、厳加賞罰。数年之中、必有盈贍。…」

+++++++++++++++++++++++++++

孝文帝が治めていたこの時代(5世紀後半)は北魏の全盛期と言われているだけあって、街中では贅沢品が溢れ返っていたようだ。しかし、天候不順で旱魃が発生すると、とたんに餓死者が続出するという社会的機能の弱点が露呈したことが分かる。民間だけでなく国庫にも、贅沢品は溢れかえるばかりに蓄えられているが、逆に、民の命を支えるべき生活必需品の穀物や織布は欠乏していたということだ。

韓麒麟は餓死者を放置する政治の間違ったあり方を糾弾し、民を救済すべしとの声を上げた。この意見が取り上げられ、民を救済する処置がとられたと資治通鑑は述べる。ただ、いつもそうであるが、そういった処置が本当に有効だったのか、という検証結果は示されていないので、本当の効果は不明としか言えない。資治通鑑という本の目的から考えると、このような事態に為政者はどういう対応を取るべきかというケーススタディとしては好例といえよう。

(続く。。。)

【327.禁断 】P.4276、AD487年

『禁断』とは「ある行為を厳重に差し止めること」という。辞海( 1978年版)と辞源(1987年版)の両方で「禁断」を調べたが、説明は載っていない。諸橋の大漢和には簡単に「禁制」とのみ記すだけなので、「禁断」になぜ「断」が必要なのかは、不明だ。推測するに「禁」の字は「禁止」を意味するのは明らかなので、「断」は「絶対に」という強調の意味ではないかと思う。

「禁断」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索すると下の表のようになる。これから分かるように、宋史まではかなり頻繁に使われていたが、それ以降はほとんど使われていないことが分かる。

資治通鑑で「禁断」が使われている場面を見てみよう。北魏では、 AD487年の春から夏にかけて、大旱魃が発生し、多くの餓死者がでた。大胆にも、宮殿の贅沢がその原因の一つだと指弾する上書が提出された。

+++++++++++++++++++++++++++

北魏では、この年(AD487年)に大旱魃が発生し、代の地がもっともひどかった。その上、牛の病気が広まったので、餓死する人が多くでた。六月、役人はもとより、世間一般に対しても問題があればつつみ隠さずに報告するようにとも詔を出した。それに応えて、斉州刺史の韓麒麟が次のような上表文を提出した。「昔の聖王の時には、飢饉にそなえて九年分の穀物を貯蓄しました。近年、このシステムを復活させ、穀物を上納する者には、戦場で敵の首を取った者と同じ爵位を与え、田を熱心に耕す者は「孝悌」と同じ勲章を与えました。しかるに現在では、都では耕作に励まず、遊んで暮らす「遊食の徒」が2/3にも上ります。我が王朝が始まってから、豊作の年が多かったので、贅沢が蔓延し、遂には習い性となってしまいました。富貴の家では、子どもや妾に至るまで立派な衣装をつけ、職人や商売人の家ですら下男・下女にいたるまで贅沢な食事をさせています。それに引き替え、農家では糟糠(ぬか)でさえ、事欠くありさまで、布を織る農婦は逆に粗末な服さえ着ることができません。このようなありさまなので、農耕する者は日々に少なくなり、田畑は荒れ放題、国庫には穀物や織布は欠乏するのに、財物は民間に溢れ返っています。つまり、貯蓄されるべき穀物や布は少ないにも拘わらず、贅沢品はあふれるばかりに流通しているということです。民が餓死しているのは、こういったことが原因です。私はこのような不要な贅沢品はすべて禁断(禁止)すべきと考えます。世の中の安定はすべて、必需品の備蓄に拠ります。農業と養蚕を奨励し、贅沢には厳罰で臨めば、数年のうちに必ずや国庫が充実することでしょう。

魏春夏大旱、代地尤甚;加以牛疫、民餒死者多。六月、癸未、詔内外之臣極言無隠。斉州刺史韓麒麟上表曰:「古先哲王、儲積九稔;逮於中代、亦崇斯業、入粟者与斬敵同爵、力田者与孝悌均賞。今京師民庶、不田者多、遊食之口、参分居二。自承平日久、豊穣積年、競相矜夸、遂成侈俗。貴富之家、童妾袨服、工商之族、僕隷玉食;而農夫闕糟糠、蚕婦乏短褐。故令耕者日少、田有荒蕪;穀帛罄於府庫、寶貨盈於市里;衣食匱於室、麗服溢於路。飢寒之本、実在於斯。愚謂凡珍異之物、皆宜禁断;吉凶之礼、備為格式;勧課農桑、厳加賞罰。数年之中、必有盈贍。…」

+++++++++++++++++++++++++++

孝文帝が治めていたこの時代(5世紀後半)は北魏の全盛期と言われているだけあって、街中では贅沢品が溢れ返っていたようだ。しかし、天候不順で旱魃が発生すると、とたんに餓死者が続出するという社会的機能の弱点が露呈したことが分かる。民間だけでなく国庫にも、贅沢品は溢れかえるばかりに蓄えられているが、逆に、民の命を支えるべき生活必需品の穀物や織布は欠乏していたということだ。

韓麒麟は餓死者を放置する政治の間違ったあり方を糾弾し、民を救済すべしとの声を上げた。この意見が取り上げられ、民を救済する処置がとられたと資治通鑑は述べる。ただ、いつもそうであるが、そういった処置が本当に有効だったのか、という検証結果は示されていないので、本当の効果は不明としか言えない。資治通鑑という本の目的から考えると、このような事態に為政者はどういう対応を取るべきかというケーススタディとしては好例といえよう。

(続く。。。)