(前編)

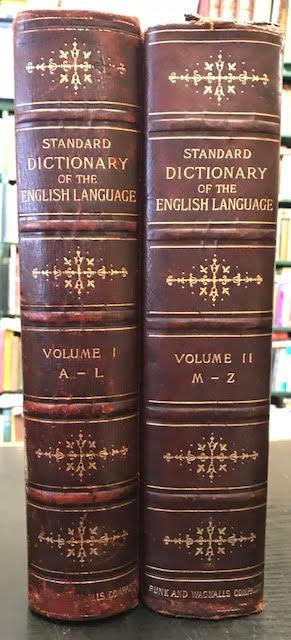

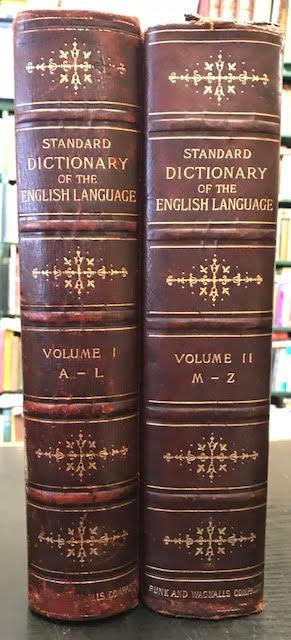

届いたFunk & Wagnalls (以下、F&W)の現物を見て、驚いたのはその大きさと重さであった。ざっとした寸法を記すと:縦32cm、横26cm、幅15cm と分厚い電話帳2つ分はある。そのうえ、重さはジャンボ級で、8.7kg もある。地震で棚から落ちて体に当たったら、必ず怪我をすること間違いない重さだ。当然片手では持てないし、両手で持っても、持ち上げるときに下手をすると手首や腰を傷め兼ねないような重さだ。(もっとも、ウェブスターの第2版も、これとほぼ同じ大きさ、重さであるので、 F&K だけがこの大きさにこだわったのではない。)それで、一冊本の他、2冊に分冊した版も販売されていたようだ。 2冊に分けると、かつての平凡社『大辞典』の趣きを感じさせる。

さて、F&Wはウェブスターの最大のライバル(archrival)であった。モートン著・『ウエブスター大辞典物語』(大修館)にはこの両社を代表する 2つの辞書が覇を争った様子の概略が記されている( P.530 - P. 533)。 20世紀の初頭から半世紀にもわたり、両社の覇権争いは続いたが、結局、1961年9月にウェブスターの第3版が出るに及んで、ウェブスターの一方的勝利で決着がついた。それでも、 1960年代末のテレビ番組『ローアン・アンド・マーチンズ・ラーフィン』では、単語の意味や使い方で不明な個所があると、俳優が繰り返し「『ファンク・アンド・ワグナルズ』調べてみろよ」というセリフを口にして流行語となったという。

F&Wの敗北は内容そのものではなく、定期的にアップデートをしなかったという商業的な要素が主因であったようだ。(もっとも、ウェブスターにしても、F&Kを蹴落としたあとは、1961年版の第3版に Addendaを補充しているだけで、大幅なバージョンは出していない。)ところで、私は今までウェブスターを使っていて、意味不明の単語に出くわした経験がないので、絶対の信頼を置いていたが、最近、2つの単語が載っていないことを発見し、認識を改めさせられた。

ウェブスター(第3版)に見つからなかった、一つの単語は epideictic だ(もっとも、ウェブスターの第2版には載せられている)。

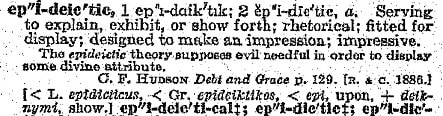

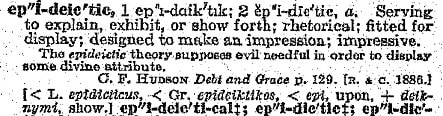

F&Kには、次のような説明がある。

また、OED(Oxford English Dictionary)にも載せられていて、 "Adapted for display or show-off; chiefly of set orations." と説明されている。

もう一つの単語はaporetic だ(もっとも、ウェブスターの第2版には aporetical という単語が載せられている)。F&K では次のように説明する。

aporetic = One who believes that it is impossible to arrive at perfect certainty; a skeptic

また、OEDでは "Inclined to doubt, or to raise objections." と簡単な説明がある。

最後に、アメリカの英語辞書で最大規模を誇る Century Dictionary での aporetic の定義をみてみよう。(尚 Century の辞書全文は http://www.global-language.com/CENTURY/ で検索できる。)

このように、現代英語では、現在のウェブスター第3版は無敵ではあるが、私のように、古典的な文章を読もうとすると必ずしもそうではないことが分かる。今回、F&Wを入手してつくづくそれぞれの辞書には得手不得手があり、一冊ではなく複数を参照すべきだということがよく分かった。

現在は、インターネットや映像データなど、お手軽に得られる情報で、物事を理解しようとする人は多いが、私はこのような実体に触れない(intangible)で得る情報には大切なものが欠けていると思う。旅行でもそうだが、風景を映像を見たのと、実際に現地で感じるのとではくらべものにならない差がある。情報もそうで、泥臭いアナログ的な手法と思われるかもしれないが、実体を手で触れて、自分の五感を総動員して得る情報は観念的な情報よりずっと心に残るし、鮮烈な 知的興奮を与えてくれることが多い。私はこれからもこのようなアナログ情報を大切にしていきたい。

届いたFunk & Wagnalls (以下、F&W)の現物を見て、驚いたのはその大きさと重さであった。ざっとした寸法を記すと:縦32cm、横26cm、幅15cm と分厚い電話帳2つ分はある。そのうえ、重さはジャンボ級で、8.7kg もある。地震で棚から落ちて体に当たったら、必ず怪我をすること間違いない重さだ。当然片手では持てないし、両手で持っても、持ち上げるときに下手をすると手首や腰を傷め兼ねないような重さだ。(もっとも、ウェブスターの第2版も、これとほぼ同じ大きさ、重さであるので、 F&K だけがこの大きさにこだわったのではない。)それで、一冊本の他、2冊に分冊した版も販売されていたようだ。 2冊に分けると、かつての平凡社『大辞典』の趣きを感じさせる。

さて、F&Wはウェブスターの最大のライバル(archrival)であった。モートン著・『ウエブスター大辞典物語』(大修館)にはこの両社を代表する 2つの辞書が覇を争った様子の概略が記されている( P.530 - P. 533)。 20世紀の初頭から半世紀にもわたり、両社の覇権争いは続いたが、結局、1961年9月にウェブスターの第3版が出るに及んで、ウェブスターの一方的勝利で決着がついた。それでも、 1960年代末のテレビ番組『ローアン・アンド・マーチンズ・ラーフィン』では、単語の意味や使い方で不明な個所があると、俳優が繰り返し「『ファンク・アンド・ワグナルズ』調べてみろよ」というセリフを口にして流行語となったという。

F&Wの敗北は内容そのものではなく、定期的にアップデートをしなかったという商業的な要素が主因であったようだ。(もっとも、ウェブスターにしても、F&Kを蹴落としたあとは、1961年版の第3版に Addendaを補充しているだけで、大幅なバージョンは出していない。)ところで、私は今までウェブスターを使っていて、意味不明の単語に出くわした経験がないので、絶対の信頼を置いていたが、最近、2つの単語が載っていないことを発見し、認識を改めさせられた。

ウェブスター(第3版)に見つからなかった、一つの単語は epideictic だ(もっとも、ウェブスターの第2版には載せられている)。

F&Kには、次のような説明がある。

また、OED(Oxford English Dictionary)にも載せられていて、 "Adapted for display or show-off; chiefly of set orations." と説明されている。

もう一つの単語はaporetic だ(もっとも、ウェブスターの第2版には aporetical という単語が載せられている)。F&K では次のように説明する。

aporetic = One who believes that it is impossible to arrive at perfect certainty; a skeptic

また、OEDでは "Inclined to doubt, or to raise objections." と簡単な説明がある。

最後に、アメリカの英語辞書で最大規模を誇る Century Dictionary での aporetic の定義をみてみよう。(尚 Century の辞書全文は http://www.global-language.com/CENTURY/ で検索できる。)

このように、現代英語では、現在のウェブスター第3版は無敵ではあるが、私のように、古典的な文章を読もうとすると必ずしもそうではないことが分かる。今回、F&Wを入手してつくづくそれぞれの辞書には得手不得手があり、一冊ではなく複数を参照すべきだということがよく分かった。

現在は、インターネットや映像データなど、お手軽に得られる情報で、物事を理解しようとする人は多いが、私はこのような実体に触れない(intangible)で得る情報には大切なものが欠けていると思う。旅行でもそうだが、風景を映像を見たのと、実際に現地で感じるのとではくらべものにならない差がある。情報もそうで、泥臭いアナログ的な手法と思われるかもしれないが、実体を手で触れて、自分の五感を総動員して得る情報は観念的な情報よりずっと心に残るし、鮮烈な 知的興奮を与えてくれることが多い。私はこれからもこのようなアナログ情報を大切にしていきたい。

(了)