(前回)

前回では、帰国当日の夜に『戦国策』と『晋書』を購入したことを述べたが、まずは『戦国策』のような史記以前の書物を読むことから始めた。戦国策は、以前に平凡社の中国古典文学大系の日本語訳で一通り読んだことがあった。つまらない話も少なくはなかったが、サビの効いたきらりと光る話も多いとの印象をもった。現代とは異なり、一歩間違えば、殺されることを承知で、帝王を説得(たぶらかす?)して大金と名誉を手に収める遊説家の機転、バイタリティ、度胸は、善し/悪しは別にして感嘆した。現在とは比べものにならない、文字通り、命がけの究極のハイリスク、ハイリターンの世界だ!

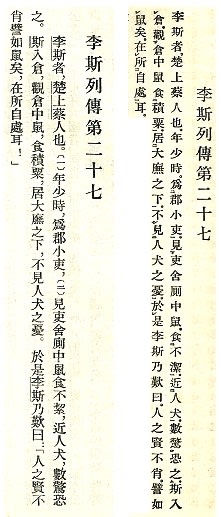

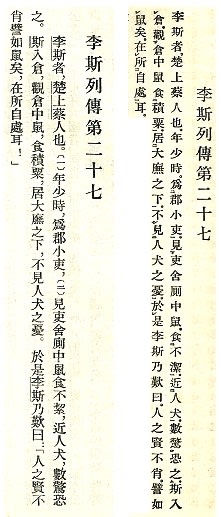

それ以外、漢文に登場する諸子百家のものをこの時に集中して読んだ。『論語』や『老子』『荘子』などは一部は暗記するほどまで既に何度も読んでいたので、飛ばして、それ以外の諸子を中国で出版されている標点本で次々と読んでいった。一度、標点本になれてしまうと、返り点(レ点、一二三、上下)の付いた文は、むしろ読むのに邪魔で、うっとうしくなってくる。これはあたかも、自転車に上手に乗れるようになると、補助輪がむしろ邪魔になってくるのと同じだ。(下に、評点本と通常の返り点がついた史記の文章《李斯列伝》を掲げるので確認して頂きたい。)

標点本の読みやすさは、西洋式の punctuation(句読点)がフルについていることにある。「、。」の句読点はいうまでもなく、会話の引用符「」や?!なども付いている。さらに、固有名詞には必ず横に線が付けられている。この時、人名や地名には棒線が、書名、編名には波線と区別されている。これらの記号があるとないとでは、理解の精度や読むスピードが体感的には数倍から十倍は違う。

私はこの標点本で、通常の漢文の授業によく登場する諸子百家の本、例えば『孟子』『荀子』『墨子』『列子』などを読んだが、格段に読みやすく、意味もよく分かった。

『孟子』はこの時は、あまり感銘を受けなかったが、後日、王陽明全集を読んでいる時に「耳から読んだ」ことが最終的に、資治通鑑を通読することに連なるのだが、それは稿を改めて述べたい。

『荀子』は文章の論理が非常に鋭角で、それまで論語から受けていた「けだるい儒教」のイメージが吹き飛んだ。世間では荀子を孟子と比較して、性悪説を唱えたと否定的に視られているが、人間本来の性格はどうであれ、修行によって完成に導くという点に於いては孔子や孟子と同じ路線だと感じた。例えば、富士山の頂上を目指すに、静岡側から登るのと山梨側から登るように、単に出発点や経路が異なるだけで、両者の最終目標は同じということだ。

『墨子』は以前、中国古典文学大系の日本語で読んだ時には、「だるい内容だ」と思っていたが、漢文で読んでみると、なかなかメリハリの効いた巧みな弁論術に感心した。それと同時に、理性的に考えてみると私には非常に納得性の高い主張が多くみられた。中国では、墨子の死後、墨子の唱えた兼愛は一貫して否定的にみられていた、という点に儒教に毒された中国社会のひずみを知ることができると感じた。

標点本にかなり慣れたことを確信したので、今度は史記以降の史書、具体的には漢書と後漢書に取り掛かった。

漢書に関して言えば、その昔、京大の教養部で都留春雄先生の漢文の授業をとったがそこで史記と漢書の比較を教えて頂いた。それは、司馬遷の人生に大きく関連する李陵が匈奴と戦った場面を、史記と漢書の原文を比較した説明であった。とりわけ「漢書には上奏文が多い」との一言がなぜかしら記憶に強く残った。その他は事はあまり思い出せないが、ある時、先生が原文の一節を現代中国語の発音で読みだすと、学生が一斉に笑ったことが非常に印象強く記憶に残っている。私も含め漢文とは日本語の発音で書き下し文を読むものだと思っていたのが、突然中国音が飛び出してきたので、皆、戸惑ったのだ。先生も照れ笑いをし、その後 2,3回、中国音で読まれることはあったが、やはり慣習通りの書き下し文形式で読まれた。

漢書というのが史記とどのように異なるのか、また「上奏文が多い」というのは具体的にどういうことを指すのか、と言う点が気にかかっていた私は、ある程度漢文が自力で読めるようになったので、史記と同じく中華書局の標点本で漢書を読みだした。当時(1985年)、漢書の和訳(全訳)が筑摩書房から既に出版されていたが、3冊で4万円近くもするので、とても高くて買えなかった。それで漢書人名索引(中華書局)だけを頼りに、史記の続き、つまり武帝の所から、紀と伝の部分を読み始めた(《志》は省略)。

読み進んで行くと、列伝の第30巻(巻60)以降には数多くの名臣が登場する。彼らが皇帝宛てに書いた政策提案書(いわゆる上奏文)の全文がそのまま載せられているところが次々と出てきた。そこでようやく「都留先生はこのことを言っていたのか」と納得した。中国の文明を歴史順に「漢文、唐詩、宋詞、元曲」というが、まさしく「漢文」と呼ぶにふさわしい堂々たる文章の金脈にぶつかった思いがした。

漢書の掉尾を飾る《王莽伝》は一人の伝としては、分量が他を圧倒していた。ざっと見、他人の3倍以上あった。当時、「なぜ、極悪人にこれだけのページを割くのだろうか?」と不思議であったが、「善以為式、悪以為戒」(善はもって式となし、悪はもって戒めとなす)をモットーとする史書では、悪人や悪行といえども、きっちりと記録に残して、後世の鑑とすべきものである、ということを後日知った。

漢書を読み終えた段階で、留学前の史記と合わせ、漢文を約5000ページ読んだことになる。私の持論は「語学はだいたい5000ページ読むと自信がつく」であるが、この時点で、漢文に対する恐怖心は全くなくなった。後から振り返ると、この時点では、漢文理解力はまだまだ不十分ではあったものの、漢文の読み方や鑑賞力はこの時に出来上がったように感じる。

(続く。。。)

前回では、帰国当日の夜に『戦国策』と『晋書』を購入したことを述べたが、まずは『戦国策』のような史記以前の書物を読むことから始めた。戦国策は、以前に平凡社の中国古典文学大系の日本語訳で一通り読んだことがあった。つまらない話も少なくはなかったが、サビの効いたきらりと光る話も多いとの印象をもった。現代とは異なり、一歩間違えば、殺されることを承知で、帝王を説得(たぶらかす?)して大金と名誉を手に収める遊説家の機転、バイタリティ、度胸は、善し/悪しは別にして感嘆した。現在とは比べものにならない、文字通り、命がけの究極のハイリスク、ハイリターンの世界だ!

それ以外、漢文に登場する諸子百家のものをこの時に集中して読んだ。『論語』や『老子』『荘子』などは一部は暗記するほどまで既に何度も読んでいたので、飛ばして、それ以外の諸子を中国で出版されている標点本で次々と読んでいった。一度、標点本になれてしまうと、返り点(レ点、一二三、上下)の付いた文は、むしろ読むのに邪魔で、うっとうしくなってくる。これはあたかも、自転車に上手に乗れるようになると、補助輪がむしろ邪魔になってくるのと同じだ。(下に、評点本と通常の返り点がついた史記の文章《李斯列伝》を掲げるので確認して頂きたい。)

標点本の読みやすさは、西洋式の punctuation(句読点)がフルについていることにある。「、。」の句読点はいうまでもなく、会話の引用符「」や?!なども付いている。さらに、固有名詞には必ず横に線が付けられている。この時、人名や地名には棒線が、書名、編名には波線と区別されている。これらの記号があるとないとでは、理解の精度や読むスピードが体感的には数倍から十倍は違う。

私はこの標点本で、通常の漢文の授業によく登場する諸子百家の本、例えば『孟子』『荀子』『墨子』『列子』などを読んだが、格段に読みやすく、意味もよく分かった。

『孟子』はこの時は、あまり感銘を受けなかったが、後日、王陽明全集を読んでいる時に「耳から読んだ」ことが最終的に、資治通鑑を通読することに連なるのだが、それは稿を改めて述べたい。

『荀子』は文章の論理が非常に鋭角で、それまで論語から受けていた「けだるい儒教」のイメージが吹き飛んだ。世間では荀子を孟子と比較して、性悪説を唱えたと否定的に視られているが、人間本来の性格はどうであれ、修行によって完成に導くという点に於いては孔子や孟子と同じ路線だと感じた。例えば、富士山の頂上を目指すに、静岡側から登るのと山梨側から登るように、単に出発点や経路が異なるだけで、両者の最終目標は同じということだ。

『墨子』は以前、中国古典文学大系の日本語で読んだ時には、「だるい内容だ」と思っていたが、漢文で読んでみると、なかなかメリハリの効いた巧みな弁論術に感心した。それと同時に、理性的に考えてみると私には非常に納得性の高い主張が多くみられた。中国では、墨子の死後、墨子の唱えた兼愛は一貫して否定的にみられていた、という点に儒教に毒された中国社会のひずみを知ることができると感じた。

標点本にかなり慣れたことを確信したので、今度は史記以降の史書、具体的には漢書と後漢書に取り掛かった。

漢書に関して言えば、その昔、京大の教養部で都留春雄先生の漢文の授業をとったがそこで史記と漢書の比較を教えて頂いた。それは、司馬遷の人生に大きく関連する李陵が匈奴と戦った場面を、史記と漢書の原文を比較した説明であった。とりわけ「漢書には上奏文が多い」との一言がなぜかしら記憶に強く残った。その他は事はあまり思い出せないが、ある時、先生が原文の一節を現代中国語の発音で読みだすと、学生が一斉に笑ったことが非常に印象強く記憶に残っている。私も含め漢文とは日本語の発音で書き下し文を読むものだと思っていたのが、突然中国音が飛び出してきたので、皆、戸惑ったのだ。先生も照れ笑いをし、その後 2,3回、中国音で読まれることはあったが、やはり慣習通りの書き下し文形式で読まれた。

漢書というのが史記とどのように異なるのか、また「上奏文が多い」というのは具体的にどういうことを指すのか、と言う点が気にかかっていた私は、ある程度漢文が自力で読めるようになったので、史記と同じく中華書局の標点本で漢書を読みだした。当時(1985年)、漢書の和訳(全訳)が筑摩書房から既に出版されていたが、3冊で4万円近くもするので、とても高くて買えなかった。それで漢書人名索引(中華書局)だけを頼りに、史記の続き、つまり武帝の所から、紀と伝の部分を読み始めた(《志》は省略)。

読み進んで行くと、列伝の第30巻(巻60)以降には数多くの名臣が登場する。彼らが皇帝宛てに書いた政策提案書(いわゆる上奏文)の全文がそのまま載せられているところが次々と出てきた。そこでようやく「都留先生はこのことを言っていたのか」と納得した。中国の文明を歴史順に「漢文、唐詩、宋詞、元曲」というが、まさしく「漢文」と呼ぶにふさわしい堂々たる文章の金脈にぶつかった思いがした。

漢書の掉尾を飾る《王莽伝》は一人の伝としては、分量が他を圧倒していた。ざっと見、他人の3倍以上あった。当時、「なぜ、極悪人にこれだけのページを割くのだろうか?」と不思議であったが、「善以為式、悪以為戒」(善はもって式となし、悪はもって戒めとなす)をモットーとする史書では、悪人や悪行といえども、きっちりと記録に残して、後世の鑑とすべきものである、ということを後日知った。

漢書を読み終えた段階で、留学前の史記と合わせ、漢文を約5000ページ読んだことになる。私の持論は「語学はだいたい5000ページ読むと自信がつく」であるが、この時点で、漢文に対する恐怖心は全くなくなった。後から振り返ると、この時点では、漢文理解力はまだまだ不十分ではあったものの、漢文の読み方や鑑賞力はこの時に出来上がったように感じる。

(続く。。。)