(前回)

【376.軽薄 】P.4729、AD527年

『軽薄』とは「思慮があさはかで、態度や性格が軽々しく誠実さがないこと」。類似の単語に「軽佻」がある。中国の権威ある辞書、辞海(1978年版)には「敦厚之反」(敦厚の反対)と説明する。これは、単に antonym を挙げただけで、全く説明にはなっていない。もう一つの辞書、辞源(1987年版)を見ると「軽浮刻薄、不厚道」(軽浮、刻薄で道に厚からず)と説明するが、これまた、まともな説明とは言えない。このように、中国の辞書は西洋のものに比べると、字句の説明が投げやり的なものが多く見かける。この原因は、漢文では事細かく説明する語句や文体が備わっていないせいではなかろうかと愚考する。

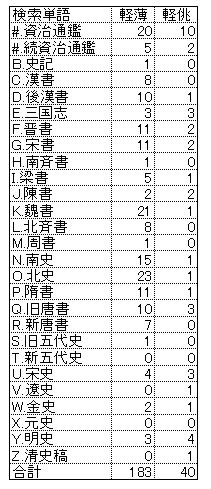

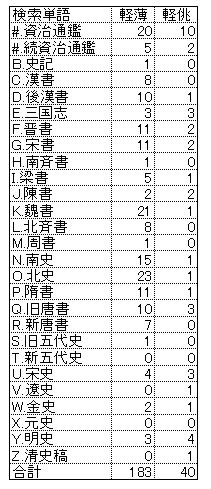

さて、「軽薄」と「軽佻」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索すると下の表のようになる。全体としてみると、軽薄の方が、軽佻の4倍以上使われている。ただ、明以降の近代に限ってみると「軽佻」の方が多く使われている。つまり「軽薄」は近代の中国ではいわば死語となっていると考えてよさそうだ。

さて、資治通鑑で軽薄が使われている場面を見てみよう。

+++++++++++++++++++++++++++

中尉の酈道元は昔から厳格と勇猛で有名だった。司州の知事で、汝南王の元悦の嬖人(お気に入りの部下)である丘念は、汝南王の権力を笠にきて勝手ににふるまっていた。その無道な行いに腹を立てた酈道元は丘念を捕まえて投獄した。元悦は胡太后に丘念の釈放を頼んで、太后も許可しようとした。それを聞いた酈道元は先手を打って丘念を殺した上で、元悦まで弾劾した。

さて、当時すでに蕭宝寅が反乱を起こすことが知れわたっていた。そこで、元悦はこの機会を使って酈道元を始末しようと考え、酈道元を関右大使に任命するよう上申した。蕭宝寅はこれを知り、身の危険を感じて大変恐れた。長安の街にたむろする軽薄な連中が蕭宝寅に挙兵を促した。蕭宝寅は河東出身の柳楷に尋ねると柳楷は「大王は斉の明帝の子でありますので、天下はもともと大王のものです。今回の挙兵は実に人望にかなうものです。巷ではこういう唄が流行っています。『鸞が十個の卵を生んで、九個は壊れた。一個だけは壊れず、関中が治まる』。この言葉通り、大王は今、関中におられます。ためらう理由などないでしょう!」酈道元が陰盤駅に着いて宿泊していたところ、蕭宝寅から派遣された郭子恢に攻撃されて殺されてしまった。蕭宝寅は素知らぬ振りをして、酈道元の死体を収容して、盗賊にやられた、と言いふらした。

中尉酈道元、素名厳猛。司州牧汝南王悦嬖人丘念、弄権縦恣、道元収念付獄;悦請之於胡太后、太后敕赦之、道元殺之、并以劾悦。時宝寅反状已露、悦乃奏以道元為関右大使。宝寅聞之、謂為取己、甚懼、長安軽薄子弟復勧使挙兵。宝寅以問河東柳楷、楷曰:「大王、斉明帝子、天下所属、今日之挙、実允人望。且謡言『鸞生十子九子毈、一子不毈関中乱。』大王当治関中、何所疑!」道元至陰盤駅、宝寅遣其将郭子恢攻殺之、収殯其尸、表言白賊所害。

+++++++++++++++++++++++++++

酈道元は厳正な性格だったので、権力を笠に着て横暴を重ねる丘念を捕まえ、太后が救ける意向を無視して処刑した。お気に入りの部下である丘念を殺された汝南王の元悦は復讐に燃えた。酈道元を蕭宝寅の追討使に任命することで、己の手を汚すことなく、蕭宝寅に殺人の役目を果たさせた。

推理小説でしかお目にかかれないような奸策が中国の史書にはしばしば登場する。後世の我々には、資治通鑑の記述で事件の経緯と人間関係が時間軸にそって綺麗に整理されて提示されるので、「なるほど、そういうことだったのか!」と納得できるが、リアルタイムで事件が進行している当事者たちにとっては裏のからくりが全く見えないので、混乱していたことであろう。つくづく、当時の(そして、多分現在の)中国で無事に生き抜くのは容易ならざることであると感じる。それとの比較で、総体的にみて、鎌倉、室町、戦国の一部の時代を除き、「日本は何と陰謀の少ない国であったか!」との感を抱く。

さて、今回取り上げた「軽薄」の出典で有名なのは、後漢書の馬援伝に出てくる

「画虎不成反類狗者」(虎を描いて成らざれば、かえって狗に類す)

という言葉だ。上に出てきた酈道元にしろ、この馬援にしろ、正義感に富み清廉な人が奸人の謀略にやられてしまうケースは、多い。この傾向は、何も過去のことではなく現在の共産党政権下でも見られる。ノーベル平和賞を受賞しながら先ごろ獄死した劉暁波などもその例と言える。慣性力が日本とは比較にならない中国こそ、本物の歴史書(資治通鑑、史記、漢書、後漢書など)を読むことは教養を身につけるというより、生き抜くための知恵を得るためには必須なのだ。

【参照ブログ】

【座右之銘・97】『画虎不成反類狗』

(続く。。。)

【376.軽薄 】P.4729、AD527年

『軽薄』とは「思慮があさはかで、態度や性格が軽々しく誠実さがないこと」。類似の単語に「軽佻」がある。中国の権威ある辞書、辞海(1978年版)には「敦厚之反」(敦厚の反対)と説明する。これは、単に antonym を挙げただけで、全く説明にはなっていない。もう一つの辞書、辞源(1987年版)を見ると「軽浮刻薄、不厚道」(軽浮、刻薄で道に厚からず)と説明するが、これまた、まともな説明とは言えない。このように、中国の辞書は西洋のものに比べると、字句の説明が投げやり的なものが多く見かける。この原因は、漢文では事細かく説明する語句や文体が備わっていないせいではなかろうかと愚考する。

さて、「軽薄」と「軽佻」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索すると下の表のようになる。全体としてみると、軽薄の方が、軽佻の4倍以上使われている。ただ、明以降の近代に限ってみると「軽佻」の方が多く使われている。つまり「軽薄」は近代の中国ではいわば死語となっていると考えてよさそうだ。

さて、資治通鑑で軽薄が使われている場面を見てみよう。

+++++++++++++++++++++++++++

中尉の酈道元は昔から厳格と勇猛で有名だった。司州の知事で、汝南王の元悦の嬖人(お気に入りの部下)である丘念は、汝南王の権力を笠にきて勝手ににふるまっていた。その無道な行いに腹を立てた酈道元は丘念を捕まえて投獄した。元悦は胡太后に丘念の釈放を頼んで、太后も許可しようとした。それを聞いた酈道元は先手を打って丘念を殺した上で、元悦まで弾劾した。

さて、当時すでに蕭宝寅が反乱を起こすことが知れわたっていた。そこで、元悦はこの機会を使って酈道元を始末しようと考え、酈道元を関右大使に任命するよう上申した。蕭宝寅はこれを知り、身の危険を感じて大変恐れた。長安の街にたむろする軽薄な連中が蕭宝寅に挙兵を促した。蕭宝寅は河東出身の柳楷に尋ねると柳楷は「大王は斉の明帝の子でありますので、天下はもともと大王のものです。今回の挙兵は実に人望にかなうものです。巷ではこういう唄が流行っています。『鸞が十個の卵を生んで、九個は壊れた。一個だけは壊れず、関中が治まる』。この言葉通り、大王は今、関中におられます。ためらう理由などないでしょう!」酈道元が陰盤駅に着いて宿泊していたところ、蕭宝寅から派遣された郭子恢に攻撃されて殺されてしまった。蕭宝寅は素知らぬ振りをして、酈道元の死体を収容して、盗賊にやられた、と言いふらした。

中尉酈道元、素名厳猛。司州牧汝南王悦嬖人丘念、弄権縦恣、道元収念付獄;悦請之於胡太后、太后敕赦之、道元殺之、并以劾悦。時宝寅反状已露、悦乃奏以道元為関右大使。宝寅聞之、謂為取己、甚懼、長安軽薄子弟復勧使挙兵。宝寅以問河東柳楷、楷曰:「大王、斉明帝子、天下所属、今日之挙、実允人望。且謡言『鸞生十子九子毈、一子不毈関中乱。』大王当治関中、何所疑!」道元至陰盤駅、宝寅遣其将郭子恢攻殺之、収殯其尸、表言白賊所害。

+++++++++++++++++++++++++++

酈道元は厳正な性格だったので、権力を笠に着て横暴を重ねる丘念を捕まえ、太后が救ける意向を無視して処刑した。お気に入りの部下である丘念を殺された汝南王の元悦は復讐に燃えた。酈道元を蕭宝寅の追討使に任命することで、己の手を汚すことなく、蕭宝寅に殺人の役目を果たさせた。

推理小説でしかお目にかかれないような奸策が中国の史書にはしばしば登場する。後世の我々には、資治通鑑の記述で事件の経緯と人間関係が時間軸にそって綺麗に整理されて提示されるので、「なるほど、そういうことだったのか!」と納得できるが、リアルタイムで事件が進行している当事者たちにとっては裏のからくりが全く見えないので、混乱していたことであろう。つくづく、当時の(そして、多分現在の)中国で無事に生き抜くのは容易ならざることであると感じる。それとの比較で、総体的にみて、鎌倉、室町、戦国の一部の時代を除き、「日本は何と陰謀の少ない国であったか!」との感を抱く。

さて、今回取り上げた「軽薄」の出典で有名なのは、後漢書の馬援伝に出てくる

「画虎不成反類狗者」(虎を描いて成らざれば、かえって狗に類す)

という言葉だ。上に出てきた酈道元にしろ、この馬援にしろ、正義感に富み清廉な人が奸人の謀略にやられてしまうケースは、多い。この傾向は、何も過去のことではなく現在の共産党政権下でも見られる。ノーベル平和賞を受賞しながら先ごろ獄死した劉暁波などもその例と言える。慣性力が日本とは比較にならない中国こそ、本物の歴史書(資治通鑑、史記、漢書、後漢書など)を読むことは教養を身につけるというより、生き抜くための知恵を得るためには必須なのだ。

【参照ブログ】

【座右之銘・97】『画虎不成反類狗』

(続く。。。)