私が「何でも見てやろう」に出会ったのは16歳、高校2年生の時だった。読み終えた私は興奮していた。「こんな方法で世界を巡ることができるんだ!」と…。この「何でも見てやろう」は私の人生に大きな影響を与えた一冊だった。その一冊をこのほど60年ぶりに再読した。

※ 私が高校2年生の時に読んだ初版本です。字が小さすぎて今の私が詠むには辛過ぎました。そこで…。

今となっては記憶が定かではないが、道東の片田舎にある町のたった一軒の本屋さんで私はその一冊に出会ったと記憶している。読書の習慣など無かった私だが、「何でも見てやろう」だけは特別だった。その一冊にだけはぐいぐいと引き寄せられた。

著者の小田実は「1日1ドル」という極小予算でアメリカからヨーロッパ、中近東、アジアを巡って歩いた旅行記だった。「このような旅なら、自分にもできないだろうか?」…、そんな思いがムクムクと湧いてはきたが、自分にはしょせん儚い夢でしかなかった…。

お――っと、私の思い出話を語る投稿ではない。再読の話である。

60年ぶりに頁を開いた「何でも見てやろう」は、60年前と同じように魅力に満ちていた。粗筋的には東京大学の文学部大学院に学ぶ作家のタマゴの小田実は、「アメリカを見てやろう」とフルブライト留学生に応募し、見事に選考を通過し、渡航、生活費などを先方持ちで留学することになった。(このあたりは小田が秀才であるが故に可能なのだが)

アメリカでの1年間の留学生活を終え帰国するに際して、小田はアメリカから日本へ直接帰らず、ヨーロッパ、アラブ、中近東、アジアを回って帰国することを画策した。作家志望である小田はアメリカでも各地を巡っているが、より多くの国々を巡りより多くの事物、人物に接したいと考えたのだ。そう「何でも見てやろう」と思い立ったのである。

「何でも見てやろう」はユーモアと機知に富んでいて、読んでいてとても楽しませてくれた。低予算の旅のため、訪れた国々の底辺をさ迷いながら、小田の観察眼は冴えわたる。それは単なる旅行記の範疇を超え、鋭い文明批評の様相も呈した内容だった。小田が旅した1958~1960年というと、昭和33年~35年にあたる。

「何でも見てやろう」で小田が書く文明批評的文章を当時の私が理解できるはずもない。私はただ、ただ、小田の無鉄砲とも思える旅の方法・手段に引き寄せられたのだった。その時、私の中で残った小田の言葉で覚えているのは、「インドのカルカッタは世界最悪の都会」ということと、「日本列島はアメーバ運動のようである」と称したことだ。アメーバ運動とは、アメーバはてんでばらばらに偽足を出して動きながら、それでいてある一定の方向をさして移動していくが、日本の国内もまたてんでばらばらの動きに見えるが、確かに良い方向を目指して動いているように見える、と小田は喝破したことは鮮明に覚えていた。(小田は本書で「アミーバ」と表記しているが、私が「アメーバ」と一般に流通している言葉に置き換えた)

※ 今回詠んだのは、講談社文庫から出版された文庫本となり文字も大きくなったもので詠みました。

面白いことに、私が敬愛するノンフィクション作家の沢木耕太郎もまたこの小田実の「何でも見てやろう」に接してインスパイアされ、あの名著「深夜特急」を産み出したアジア・中近東・ヨーロッパ放浪の旅に出たのだった。

さて、私はというと、「何でも見てやろう」から受けた衝撃は大きく、この本に出合ってから5年後の大学3年生を終えた時に大学を1年間休学してヨーロッパ、中近東、アジアの彷徨の旅に出かけたのだった…。

小田実著「何でも見てやろう」を今回60年ぶりに再読している間、私は65年前の甘酸っぱい青春の旅の再現していたのだった…。(いつかまた、そのた旅を語ってみたい、とも思っているのだが…)

水戸学の薫陶を受けた尊王攘夷派の水戸藩の脱藩士(薩摩の脱藩士一人を含む)18人が江戸城桜田門外において、時の大老・井伊直弼を暗殺した事件の襲撃の指揮をとった関鉄之助の視点で、事件前の安政4(1857)年から事件後の鉄之助の逃亡、捕縛、斬首までの6年間を克明に描いたものである。

時は激しく動いていた。江戸末期である。

鎖国政策を執っていた徳川幕府は諸外国からの執拗な開国要求に揺れ動いていた。

徳川御三家の一つ、水戸藩は江戸末期において時の藩主・斉昭が水戸学の立場から強硬な攘夷論を主張した。時の大老・井伊直弼は開国政策をとったために水戸藩と激しく対立することとなった。

攘夷論が藩論となった水戸藩では、藩士たちが激しく動いたが直弼はそれらの動きを厳しく罰した。「安政の大獄」である。この直弼の措置が水戸藩の藩士たちをいっそう頑なにした。

水戸藩の尊攘派の藩士・高橋多一郎や金子孫二郎を中心として井伊直弼の暗殺を企てる。 その暗殺現場の指揮を執ったのが吉村昭著「桜田門外ノ変」で主人公として描かれる関鉄之助である。鉄之助は下級藩士の出だったが、藩校の弘道館で頭角を現し、藩に仕えてからも注目され暗殺の実行部隊の指揮者として抜擢されたのである。

本著においても吉村昭の筆は冴えわたる。それは彼の執拗な取材の賜物である。登場人物の生地に赴き、その地の資料館において市史に触れるのはもちろんとして、関係者にも可能なかぎり会い取材を重ねている。また本書の場合は主人公の関鉄之助が日記を事細かく記していたことも幸いしている。ともかく、吉村はまるで影武者のごとく至近距離から見ていたかのように仔細に描いていくのだ。それが読者を一層ストーリーに飲み込ませるのである。

結局、史実のように安政7(1860)年3月3日「桜田門外の変」において、井伊大老暗殺という目的は達せられたが、暗殺に関わった藩士たちはその場で悶死した者、傷つき自刃した者、後の探索で捕らえられ処刑された者、と首謀者の高橋多一郎や金子孫二郎も含めてほぼ全員が命を長らえることはなかったし、後の歴史が示すように尊王攘夷論は歴史の彼方へ葬り去られることになった。

※ 関鉄之助の顔写真です。(ウェブ上より拝借)

そうした中、ただ一人関鉄之助は「桜田門外の変」後、尊王攘夷派の立起を促すために探索の目を逃れながら薩摩などに向かうも、その願いは叶わなかった。傷心の鉄之助はその後、探索の目を逃れてひたすら逃亡の身となった。その逃亡劇は、まるで「長英逃亡」の高野長英の逃亡劇と重なるかのようなスリリングな展開の連続だった。しかし、逃亡生活1年半、彼も探索の目を逃れることはできなかった。水戸藩に逃れていたところを捉えられ、文久2(1862)5月11日、刑場の露と消えたのである。齢37歳だった…。

本作も吉村昭の巧みな筆致に酔わされた数日間だった。

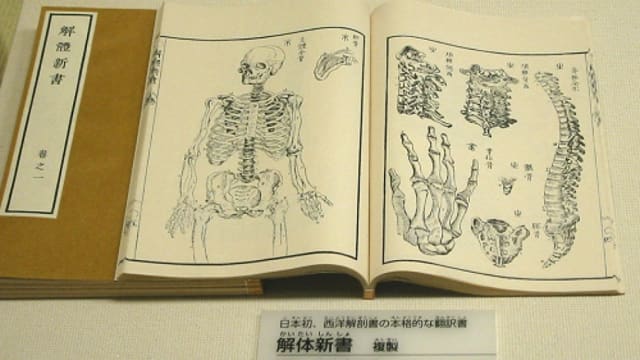

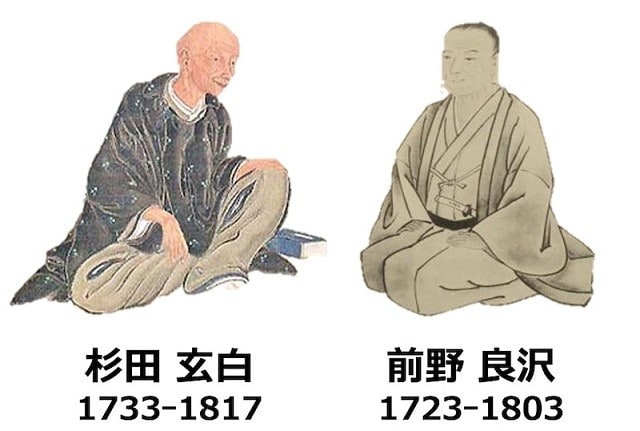

我が国の近代医学の礎を築いたとされる「解体新書」の成立過程には、私のような者には思いつかない想像を絶する困難を乗り越えねばならない作業があったこと、また「解体新書」を共同で著したとされる前野良沢と杉田玄白の間には知られざる相克があったことを著者・吉村昭は克明に描いてみせた。

私の吉村昭を追いかける旅はまだまだ続く。今回もまた時代は江戸末期である。吉村にとって江戸末期とは時代が激しく揺れ動いた時代であったために、ノンフィクション的手法をとる彼にとっては題材が数多転がっていた時代でもあったのだろう。

今回の題材も1760年代から1810年代頃(ちなみに江戸時代は1603年~1868年とされる)それぞれの属する藩の藩医であった前野良沢、杉田玄白らによってオランダ医学書「タ―ヘル・アナトミア」を翻訳し、発刊した「解体新書」の翻訳過程、そして発刊後のことについて克明に追ったノンフィクションである。

吉村がこのことに興味を抱いたのは二人によって発刊された「解体新書」の著者名(訳者名)に前野良沢の名はなく杉田玄白一人の名になっていたことに興味を抱いたのだった。そこから吉村の精緻な取材活動が始まり、その過程で著者名の件も明らかになるにつれ、吉村は前野良沢の生き方に強く心を惹かれるようになったようだ。そこで前野良沢を主人公に据えて本書「冬の鷹」を著そうと決心したようである。

良沢は長崎にオランダ語を学びに遊学した際に解剖書「ターヘル・アナトミア」を入手した。一方、玄白は知人の中川淳庵を通して「ターヘル・アナトミア」を入手したことが二人を結び付けた。そして二人は罪人を処刑する江戸の「骨ヶ原刑場」で死体の腑分け(解剖)を見たことで、「ターヘル・アナトミア」の正確さに驚いた。そこで二人(正確には二人とさらに、小浜藩医の中川淳庵、幕府奥医師の桂川甫周も加わっていた)は本格的に「ターヘル・アナトミア」を翻訳することを決意した。

翻訳するとはいっても、玄白にオランダ語の素養はなく、わずかに良沢が長崎に学んだことから、良沢が頼みの全てだった。とは言っても、良沢のそれも初心者の域を出ないものであり、もちろん蘭和辞典など無い時代であり、その道程は途方もなく遠く高いものであった。それでも良沢を中心としてあらゆる手がかりをもとにしながら、蟻の歩みのごとく休むことなく、コツコツとその作業を進めた。そうして苦節3年5ヶ月、翻訳作業は一応に完成をみたのだった。

その際、編集者的役割を担っていた玄白は、翻訳作業の中心的役割を担った良沢に「解体新書」の序文の執筆を依頼した。ところが良沢はこの依頼を決然として拒否したのだった。その理由は、翻訳した「解体新書」がまだまだ完全なものではなく、訳者としてそこに名を連ねることを良沢は良しとしなかったのである。ここが二人の分岐点だった。

「解体新書」の著者(翻訳者)名は杉田玄白となり、その後の彼は画期的偉業を成し遂げた医師として名声を上げ、豊かな後半生を送った。それに対して、前野良沢は藩医ではあったものの、その後もオランダ書の翻訳に拘泥し続けたことで、生活も困窮し、寂しい最期を迎えたのだった。

「解体新書」の翻訳・執筆に関わった前野良沢、杉田玄白の二人は対照的に後半生を送ることになってしまったことに対して、吉村は前野良沢のオランダ語研究者としての姿勢に心をより惹かれたことが執筆の契機となったとあとがきで述べている。

私の記憶では、中学時代だったか、高校時代だったか判然としないが、社会科の教科書で「解体新書」の著者は前野良沢と杉田玄白の二人だと記憶している。それはおそらく後世になって訂正された結果なのかもしれない。ただ、今回吉村の著「冬の鷹」によって、その舞台裏を知ることができたことは私にとって大きな収穫だった。

なお、私は本書を読み続ける中で、書名「冬の鷹」という題名について考え続けた。その結果、特別な考えには至らなかった。「鷹」は速く飛び、力強いというイメージがある。つまりオランダ語に秀でた前野良沢を “鷹” とたとえ、その “鷹” が厳しい冬の中で生きたという意味からこうした書名を冠したのかな?と考えたのだが、どうだろうか?

※ 「解体新書」と杉田玄白、前野良沢の図はいずれもウェブ上から拝借しました。

「共苦(ミットライデン)」という言葉を知った。主人公の鶴岡は戦争犯罪人を収容する巣鴨プリズンの刑務官として実直にその職務をまっとうした。しかし、彼の低意は常に「共苦」に苛まれたという。戦犯とは?東京裁判とは?架空の主人公・鶴岡の視点から吉村昭はこの問題に切り込んだ。

吉村昭は言う。「江戸時代末期を背景とした歴史小説の執筆が続いたので、別種の空気に触れる必要があると考えた」と…。そうしたときに吉村の中で水泡のように浮かび上がってきたのが、巣鴨プリズンに勤務していた日本人刑務官が、警備の米軍将校と収容されている戦犯との板ばさみで奇妙な時期を過ごしたという話が思い起こされたという。そこで吉村は小説の主人公に彼が創造した “鶴岡” という刑務官を登場させた。そして吉村は言う。「鶴岡以外は全てが事実であり、フィクションとしてはいささか変則かもしれない」と…。

鶴岡は兵役を務め、終戦と共に縁あって熊本刑務所に職を得た。ところがそれから5年後の昭和25年夏、戦犯を収容している巣鴨プリズンを警備していたGHQのアメリカ兵が朝鮮戦争のために大量に派兵され欠員ができたために転勤を命ぜられ巣鴨プリズン勤務となった。

巣鴨プリズンにはA、B、C級の戦犯が最も多い時期で2,100余名が収容されていた。A級とは平和に対する罪として、戦争の計画・準備、あるいはその共同謀議に関わった者たちを指した。B級はいわゆる戦争犯罪、C級は人道に対する罪に該当する者と分けられていた。

鶴岡らにはカービン銃が渡され、それを肩にかけての警備が始まった。その姿に戦犯たちは「同じ日本人のくせに、銃を手におれたちを監視するのか。その銃でおれたちを打つのか」と憎々しげに言う戦犯たちの声に彼ら日本人刑務官はGHQの管理下におかれている自分たちの立ち位置に苦しんだ。

吉村は戦争犯罪を裁くということの矛盾を次のように表現した。「戦勝国では敵国の将兵を多く殺害したことで英雄視され、敗戦国では逆に罪に問われている。戦争そのものが大きく常軌をはずれたもので、常識を基本に進行される裁判の枠の中にはめこもうとしても、その余地はない。戦争裁判は、裁判という形式をとりながらもあくまでも戦勝国の一方的な報復の性格をもつ」と…。

そうした中、巣鴨プリズンではA級戦犯だけでなく、B・C級戦犯も次々と処刑されていった。鶴岡が赴任した時にはA級戦犯7名は処刑されていたが、その後私が調べたところB・C級戦犯53名が処刑台に送られている。

鶴岡たちの職務はGHQに絶対忠誠が求められる任務の中、同胞たちを監視するという監視するという板挟みの中で悩みながら勤務が続いた。刑務官ではなかったが、絞首刑に使う絞首台を作成したということで精神の平静を保てなくなってしまった者もいた。

※ 著書の中にあった「巣鴨プリズン」の略図です。図の左上に「刑場」という文字が見えます。

自分の立場に悩みながらも鶴岡は与えられた任務を誠実にこなし、昭和27年「巣鴨プリズン」はその役割を終え、「巣鴨刑務所」に改編されてからも勤め上げ、さらには「小菅刑務所」に転任、ささやかな出世も果たし、60歳の定年を迎え無事に退職したのだった。

その後、鶴岡は元「巣鴨プリズン」に勤めた同僚との旧交を温める会に一度も出席しなかったばかりか、元「巣鴨プリズン」、その後の「東京拘置所」にも一度も足を運ばなかったという。

ここに吉村は静かに、そして婉曲的に、戦争というものの愚かさ、むなしさを表現しようとしたのではないだろうか? まさに鶴岡は「共苦(ミットライデン)」の中、彼の職業生活、いや一生を終えたと言えるのではないだろうか。

なお、著書名「プリズンの満月」は、彼が警邏中に見た満月を、戦犯たち収容者は獄の中からどのような気持ちでその満月を仰いだのだろうか、という思いを表したものだという。

この著が発刊されたのは平成10(1998)年である。

江戸末期に高野長英という傑出した蘭学者がいた。彼は幕府の鎖国政策に異を唱えたために投獄された。その長英が破獄して逃亡の末、最後には捕吏によって惨殺されるまでの全貌を吉村昭の冷静で克明な筆致が私を夢中にさせた。今回もまた毎夜、私は吉村ワールドに酔い続けた。

※ PMF関連のレポがもう一本あるのだが、多少食傷気味なのでは?との思いからちょっと趣向を変えてみることにします。

文芸評論家の赤松大麓は言う。「吉村はさまざまな資料に目を通し、各地を踏査した。徹底した資料収集と綿密な現地調査は吉村の特技である」と…。高野の6年間にわたる逃亡劇は本州・四国の全てを転々とするほど広大であるが(地図を参照ください)、吉村は小説化にあたって、それらのほとんどの地に足を延ばして現地を調査しているのである。事程左様に吉村は小説化に当たっては厳密に自らを戒め、けっして妥協を許さない姿勢で執筆を始めるのはこの「長英逃亡」ばかりでなく、全ての作品に共通した姿勢である。

この作品はあくまで長英の6年間にわたる逃亡劇に焦点を当てたものであるが、その中で長英の人となりも紹介している。それによると、長英は自らの理想を追い続けるために親(育ての親)との縁も断ち切って長崎において医師シーボルトに師事し、オランダ語を学ぶ中で頭角を現し、海外事情に精通していくことになる。当初は西洋医学を学び医師を目ざしていたのだが、次第に国事に関心を抱くようになり、幕府の鎖国政策を批判する「夢物語」を著したことが契機となり捕らえられ永牢(終身刑)処分となる。入牢5年後に脱獄し、全国を逃亡することとなった。

※ 高野長英の肖像画です。

それからの逃亡劇は、微に入り細に入るスリリングな内容だった。長英が長崎で培った人脈は相当に太いものであり、また彼の名声が全国にとどろいていたことが困難な逃亡劇を助けた要因でもあった。現代と違い、人が通ることのできる道は限られ、川には橋もなく、関所を乗り越えて進むことは想像に絶した難行苦行であったが、吉村はそうした困難な道を往く長英の姿を克明に描いてみせた。

※ 高野長英の逃亡路を表したものです。

前出した評論家・赤松大麓は吉村昭をこのようにも評する。「情緒に流されぬ抑制のきいた硬質な文章で叙述や描写を一貫させている」、そして「文明開化の “夜明け前” を照射し、激動の時代に殉じた先駆者的思想家の完全燃焼した人生を描き上げたこの長編小説は、題材の独自性とすぐれた文章力が光っており、吉村文学の代表作として長く読みつがれていくだろう」と…。

私は赤松氏のように表現する力は持ち合わせていないが、まったく同感である。さあ、次は吉村の何を読もうか??

6月23日の「沖縄慰霊の日」を意識したわけではないが、偶然(?)私は吉村昭が著したこの書を読んでいて、このほど読了した。太平洋戦争末期、米軍が沖縄に侵攻した中、沖縄守備軍、そして沖縄住民が辛酸をなめ尽くした日々を少年兵・比嘉真一の視点で描いた一冊である。

主人公・比嘉真一は昭和20年当時、沖縄県立第一中学校の3年生だった。年齢でいえば14~15歳である。真一は同級生の中でも特に小柄だったという。小説の中で彼の身長は記されていないが、小さなサイズの軍服でも袖を折り曲げねばならなかったというから、真一はかなり小柄だったようである。

そんな年端もいかない真一たちを軍隊の一員として組織しなければならなかったのは、敗色濃厚で兵士の数も十分でなかったことにあった。日本陸軍は、比嘉たち中学校3~5年生も沖縄守備隊の一員として招集し、「鉄血勤皇隊沖縄県立第一中学校隊」として総員398名で組織されたという。時に昭和20年3月25日のことであった、その日から6月23日に沖縄が陥落するまでの約3ヵ月間の悲惨な敗走の日々を15歳の少年兵である陸軍二等兵・比嘉真一の目から描いたものである。

比嘉たちに与えられた装備は、学校で教練用に使用されていたというおよそ実戦には役立ちそうもない三八式歩兵銃と小銃弾150発、それに銃剣、手榴弾3個(そのうち1個は自決用として渡された)だったという。その歩兵銃も足りなくて3年生の一部50名ほどはなんと「竹槍」を代わりに持たされたそうだ。

まだまだ年若く、訓練も十分でない比嘉たちが前線に立てるはずもなく、彼らの任務はもっぱら伝令、豪堀り、炊事といった後方支援が主な任務だった。

火力に優る米軍は比嘉たちが潜む濠に容赦なく弾丸の雨を、火炎の放射器で攻め入った。日が経つにつれ守備隊は劣勢におかれ、敗走に敗走を続けねばならなかった。その敗走は多くの死者を置き去りにしながら逃げねばならない悲惨なものだった。

小説後半の描写は目を覆いたくなるほど悲惨だった。比嘉たちの身体や衣服には虱(しらみ)が寄生し、二カ月間も入浴もできなかったという。また死体が処理できないために、死体に蠅(はえ)が集まり、やがて死体からは蛆(うじ)が湧いてきたという。そして死臭が漂う中を比嘉たちは逃げるのが精いっぱいだった。

やがては海岸ぶちまで追い詰められた真一は米軍の捜査の手が伸びる中、夜は死体の中に潜って身を隠したという。死体が横たわるその下に身を隠すなどということは平時には想像すらもできないむごいことである。戦争が正常な精神さえも犯してしまうという事例の一つではないだろうか?

比嘉はけっして逃げ延びたのではなく、兵士の一人として、皇軍の一人として、敵に危害を与えたうえで名誉の戦死をしたいと死期を探っていた。比嘉がこうした思いに至った戦前の教育の凄さ(酷さ)を思い知らされる思いである。

比嘉はやがて米軍の捜査に捕らえられるのであるが、彼があまりにも小柄なために、彼が「兵士だから殺せ!」と叫んでも、米兵は相手にせず捕虜としたことによって比嘉は生き残ることになった。

年端もいかない旧制県立中学校3年生の陸軍二等兵・比嘉真一から見た沖縄戦の戦いであるが、その内実を改めて教えられた思いである。小説の中で比嘉真一から悲壮感のようなものは伝わってこない。むしろ、郷土を敵から守ること、国に殉ずることに参加できた誇りを感じながら与えられた任務を懸命に全うしようとしている姿だった。そこから見えてきたものは、前述もしたが「教育」の恐ろしさである。

吉村昭は、少年・比嘉真一を通して「教育」の恐ろしさ、大切さを伝えたかったに違いない。

絶海の孤島に12年余も閉じ込められた男の壮絶なノンフィクションである。以前に読んだ「大黒屋光太夫」の物語よりももっともっと過酷な話である。よくぞ生き抜いた。よくぞ帰還した。水主(船乗り)長平のタフネスさには驚くばかりだった…。

時は江戸時代、天明5年(1785年)長平が舵取りをする御蔵米を積んだ三百石船が、長平が住む土佐の赤岡村を出航した。しかし、船はシケに遭い舵も帆柱も無くなり漂流を始めた。大黒屋光太夫の場合もそうだったが、当時は船がシケに遭い漂流することが多かったようだ。まさに「板子一枚下は地獄」の世界で、船乗りは相当に危険な職業だったようだ。

船には水主頭の源右衛門、水主の音吉、炊ぎ(炊事係)の甚兵衛、そして舵取りの長平の4人が乗っていた。水も食料も途絶えそうな中、漂流を始めてから13日目に長平たちは瀕死の状態である島に流れ着いた。

ようやく助かったぁ!と思った長平たちだったが、島には人影がなく、草木もまばらな火山島だった…。食べるものといえば、岩に張り付いた貝や海藻くらいしかなかった。しかも火山島のために水も湧いていなかった。ただ、長平たちにとって幸いだったのは、流れ着いたその島がアホウドリの生息地だったことだ。そうその島はアホウドリが繁殖するために渡ってくる小笠原諸島の一つ「鳥島」だったのだ。アホウドリは大きな鳥のうえ、動きが鈍いため彼らはそれを食料とし、水は雨水を貯めて凌ぐことにした。しかし、火を起こす手段も持ちえない中で、生の鶏肉だけを食べ続けるということはどれほど辛いことだったろうか?アホウドリが繁殖を終え、島を離れてしまうとたちまち食料が無くなってしまうことに備え、彼らは鶏肉を干して保存をして命を繋いだ。しかし、島に辿り着いて2年。助かる見込みが皆無の状況の中、彼らは絶望と栄養失調で次々と倒れていき、長平一人が生き残った。その時、島に流れ着いてから1年半が経過していた。この時長平は25歳だった。

それから長平の一人暮らしが始まった。彼は身体的にも精神的にも強い人間だったようだ。そんな彼の前に漂流が3年を過ぎたある日、やはりシケで遭難した船頭の儀三郎をはじめとした船乗りたち11人が島に漂着した。この時儀三郎たちは火打石を持っていたために火を使うことが可能になったことは生肉だけを食べていた長平にとっては朗報だった。長平を含めて12名となった漂流者は、若いが島での生活が長い長平と船頭の儀三郎が自然リーダーとなって暮らしていくことになった。12人での生活の中から、やはり二人が病に倒れ亡くなり生存者は10人となった。

こうして希望のない島での生活が長平で5年、儀三郎たちで2年が経過した。そうした1月のある日、またまた船が難破し、伝馬船(船と陸とを結ぶ手漕ぎの小さな舟)に乗って船頭の栄右衛門以下6人の船乗りたちが漂着した。栄右衛門たちの伝馬船には船用の大工道具一式(カンナ、鋸、鑿、ヨキ、山刀包丁、曲尺など)と他にも鍋、釜などが積み込まれていて、長平たちを喜ばせた。これで島で生活する者は16人となった。

道具を得たこと、仲間が増えたことで島での生活に活気が出てきて、彼らは雨水を効率的に集めるために池を造った。その際、なんと限られた材料で重次郎という器用な男が漆喰を造って池の底に敷き詰め、漏水を防いだ。栄右衛門たちが流れ着いてからもすでに3年が経過し、長平は32歳になっていた。島での漂流生活実に8年である。その夏、大工道具を眺めていた長平は無理を承知で「船を造ろう!」と提案した。材料もない中での提案は他の者たちから当初問題にされなかったが、「ともかく無理は承知でも、希望の日を絶やさぬために取り組もう!」という長平の強い意志を感じ、皆は立ち上がった。船造りなど経験のないものばかりだったが、中に器用な船乗りもいた。彼らを中心に取り掛かったが、材料がないことで頓挫しかかった。しかし、辛抱強く島に流れ着く材料を集めながら遅々とはしながらも船造りは進められた。その間にも月日は流れ、長平の漂流生活は12年にもなっていた。そんなある日、大シケの後に大量の木材が島に流れ着いた。そのことで船造りが一挙に進み、ついに長平が島に流れ着いて12年半が経過した5月、ついに15人が乗ることのできる船が完成した。

その船で6日間をかけて長平たちは人が住む八丈島に辿り着き、祖国へ帰り着くことができた。

またまた粗筋を長々と書き綴ってしまったが、私にとっては長平の感動的な漂流体験を2度にわたって味わうことができた思いである。吉村作品を紹介するとき、いつも述べることだが、彼は常に綿密な取材を欠かさないという。今回も関係文書、また伝聞等、できうる限りの取材を行った末での作品化である。事実を柱にして、そこに吉村流の肉付けがされていく吉村作品はいつも読み手の私をワクワクさせてくれる。本作の場合、満足な食事を口にすることなく実に12年余という気の遠くなるような漂流生活を耐え、無事に生還するという壮絶な物語である。このような物語を作品化した吉村昭の凄さを改めて実感した一作だった…。

※ なお、この「漂流」は1981(昭和56)年、東宝映画が北大路欣也主演で映画化しているそうだ。

時代の幸運、出会いの幸運、そして何より彼自身の不屈の精神力、そうしたことが相まって大黒屋光太夫は歴史の人となった。史実を丹念に探し、掘り起こし、吉村昭の抜群の筆力で読者を惹きこみ一気に読み進むことができた。

大黒屋光太夫とは、伊勢国白子浦(現在の三重県鈴鹿市白子町)の廻船問屋が所有する「神昌丸」の沖先導(船長)だった。天明2(1782)年12月13日、光太夫32歳の時、「神昌丸」は米・酒をはじめたくさんの荷物を満載して白子浦から江戸へ向かった。ところが大しけに遭遇し、船は漂流しておよそ一年後に流れ着いたのは当時ロシア人が支配していたアリューシャン列島のアムチトカ島だった。ここから光太夫の本当の苦難が始まるのだが、漂流中、そしてアムチトカ島で白子浦から出た時は17人だった船員などは病気によって、この時点で8人を亡くしている。

何としても故国へ帰りたいという光太夫たちはアムチトカ島からカムチャツカ半島、樺太島のはるか北方の寒村オホーツク、そしてヤクーツクを経てイルクーツクに至る。この間、まったく未開の大地を往く光太夫たちの苦労は想像を絶するものであった。その上、シベリアの冬の寒さは尋常ではなかった。仲間の一人はその寒さのために片足を切断しなければならないほどだった。また、光太夫たちは彼ら以前にも漂流してシベリアに流れ着いた日本人がいたことを知った。それらの日本人は望郷の念に駆られながらもロシアの政策によって帰国は許されず、日本語教師として一生を終えるものばかりだったことを知る。

光太夫たちが幸運だったのは、イルクーツクでキリロ・ラクスマンという陸軍中佐で、鉱物の知識が豊富な学者であり、ロシア皇帝の信頼もあつい高官と出会ったことである。キリロは光太夫たちの帰国の思いが強いことを知り、親身になって光太夫たちの世話をかつて出てくれた。その際たることは帰国を皇帝に直訴するためにキリロが光太夫を私費で帝都ペテルブルクまで同道したことである。イルクーツク⇒ペテルブルク間はロシアの里数で5,823里だそうである。私が計算したところ現在の距離数で約6,200kmということになる。この間を馬車で約1ヵ月余走り続けて到達したということだから、いかなる大旅行だったかが窺い知れる思いである。ベテルブルクにキリロと光太夫は約1年間滞在した末に、キリロの粘り強い交渉の結果、光太夫はついに女帝エカテリーナとの会見が実現したのだった。当時ロシアは日本との通商を行いたいという国策もあって皇帝はその感触を探る意味からも光太夫たちの帰国を認めたのである。

光太夫の絶対に帰国するという硬い意志、キリロという得難い人物との出会い、そしてロシアの対日政策の変換、といったことが積み重なったことで、ついに光太夫は寛政4(1792)年9月3日、根室の近く西別の浜に帰国の一歩を記したのだった。その間、漂流してから実に10年の月日が流れていたのだった。

実はアムトチカ島で多くの仲間を失った光太夫だったが、その後も病没した者、あるいは帰国を諦めてロシアの教会で洗礼を受けたことで帰国の道を自ら閉ざした者も2人いた。そうしたことで結局帰国できたのは漂流した17人のうちたったの3人だけだった。その3人の中の1人も北海道(当時の蝦夷)に辿り着いたものの、家族との再会も叶わず病死してしまい。結局、本当の意味で無事に帰国できたのは、光太夫と磯吉という若者の二人だけだった。

ずーっと粗筋のようなことを紹介する文章となってしまった。それも私自身がこの壮大な叙事詩のような物語を反芻してみたいとの思いが強く、いつもの感想文的文章とは異なってしまったことをお断りしておきたい。

う~ん。吉村昭という作家の読者をぐいぐいと惹き付ける筆力には改めて恐れ入る思いである。私の吉村昭詣ではまだまだ続く…。