都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

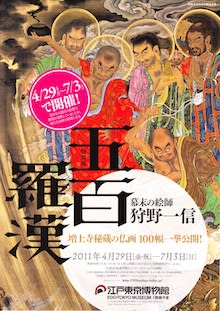

「五百羅漢展 狩野一信」 江戸東京博物館

江戸東京博物館

「五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」

4/29-7/3

前人未到の「五百羅漢図」が150年の時を経て甦ります。江戸東京博物館で開催中の「五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」のプレスプレビューに参加してきました。

記者発表会の記事にも空前絶後と記しましたが、今回の展示を一目見れば、あながちそれも誇張でないことがお分かりいただけるかもしれません。幕末の知られざる絵師、狩野一信が、半ば自らの命も削りながらも約10年をかけて描いた「五百羅漢図」が、ここ江戸東京博物館でとうとう公開されました。

「狩野一信 五百羅漢」展 記者発表会 (前編)

「狩野一信 五百羅漢」展 記者発表会 (後編)

その数は何と全部で100幅です。一信の筆にはかなり波があり、必ずしも全てが傑作ではありませんが、まさに奇妙奇天烈に描かれた羅漢の多様な世界は、ともかくも見る者を圧倒することは間違いありません。私自身、何年か前に初めて「五百羅漢図」を数点見た時も強い印象を受けましたが、当然ながら今回の展覧会はそれを遥かに上回るほどに衝撃的でした。

プレビュー時に展示を解説する監修の山下裕二先生。

個々の作品についての感想はまた別途記事にするとして、本エントリでは会場の全体の様子を簡単にお伝えしたいと思います。非常に良く練られた展示は作品の魅力と魔力を引き出すことに成功していました。

会場では基本的に五百羅漢図の100幅を時系列に並べるものですが、その画風、及び主題の変遷にも注視した構成がとられています。

冒頭、羅漢の日常や地獄のシーンの描かれた作品の展示を名付けるとすれば羅漢の森です。暗がりの中、林立するケースの中に収まる羅漢図は、言わば来場者の前に立ちはだかりながら、一信の生み出した羅漢の迷宮へと誘います。羅漢を照らす効果的なライティングはその鮮やかな色はもとより、意外にもふんだんに用いられた金を見事に浮き上がらせていました。

その羅漢の森からは、カーテン越しに五百羅漢図にあわせて出品された下絵などを望むことが出来ます。これまでの江戸博の企画展示室というと手狭な印象が否めませんでしたが、決して物理的に面積が広がったわけではないのにも関わらず、今回は完全に払拭されていました。はっきり申し上げて今までとは見違えます。

ライティングとしてもう一つ注目すべきは、五百羅漢図と並んでの本展の目玉、「釈迦文殊普賢四天王十大弟子図」です。一信が成田山新勝寺のために描いたこの掛軸画は、全体で4m×5m超ほどある巨大なものですが、その照明は約1分間ほどで微妙に変化し、弟子たちから釈迦だけがぽっかりと浮かび上がるような仕掛けがとられています。また本作のみケースなしの露出展示です。図版では分かりにくい金の輝きを目に焼き付けることが出来ました。

弟子図を経由すると羅漢の神通、ようは超能力を発揮する場面を描いた50幅へと到達します。そこが今回のハイライトかもしれません。ぐるりと一周、円形の展示室には、思わず目を背けたくなるほどにおどろおどろしい羅漢たちが次々と登場します。一信の筆ものっているのか、モチーフの面白さもスケールも超弩級です。頭がくらくらしてしまうほどでした。

しかしながら主に70幅、羅漢の龍供、つまりは羅漢が龍宮で供養を受ける作品からは様子が変化します。一信は晩年、健康を害し、実際にも96幅まで描いたところで亡くなりましたが、この70幅以降からは、一信の衰えを絵からも感じられるかもしれません。全体的に余白の増した空間に登場する羅漢たちはまるでミニチュアのようで、それまでの圧倒的な存在感は鳴りを潜めていました。

もはや明朗なイメージの最後の4幅は弟子が描いています。その画風の変化とリンクするかのように明るくなった展示室の先には出口が待ち構え、羅漢たちの旅の追体験はここに終了しました。

この作品ならショップのグッズも濃厚です。羅漢らの群がるクリアファイルやハガキのインパクトは絶大でした。

「芸術新潮2011年5月号/五百羅漢の絵師 狩野一信/新潮社」

「芸術新潮2011年5月号/五百羅漢の絵師 狩野一信/新潮社」

約1時間半ほど会場にいましたが、到底最後までじっくりみきれませんでした。初日から上々の滑り出しとのことでしたが、私も近日中に再訪問するつもりでいます。

「狩野一信 五百羅漢図/安村敏信,山下裕二/小学館」

「狩野一信 五百羅漢図/安村敏信,山下裕二/小学館」

7月3日までの開催です。猛烈におすすめします。

「法然上人八百年御忌奉賛 五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」 江戸東京博物館

会期:4月29日(金・祝)~ 7月3日(日)

休館:毎週月曜日(但し5/2、5/16は開館)

時間:9:30~17:30 *夜間開館は行いません

場所:東京都墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

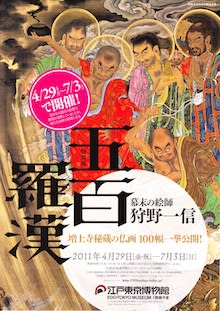

「五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」

4/29-7/3

前人未到の「五百羅漢図」が150年の時を経て甦ります。江戸東京博物館で開催中の「五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」のプレスプレビューに参加してきました。

記者発表会の記事にも空前絶後と記しましたが、今回の展示を一目見れば、あながちそれも誇張でないことがお分かりいただけるかもしれません。幕末の知られざる絵師、狩野一信が、半ば自らの命も削りながらも約10年をかけて描いた「五百羅漢図」が、ここ江戸東京博物館でとうとう公開されました。

「狩野一信 五百羅漢」展 記者発表会 (前編)

「狩野一信 五百羅漢」展 記者発表会 (後編)

その数は何と全部で100幅です。一信の筆にはかなり波があり、必ずしも全てが傑作ではありませんが、まさに奇妙奇天烈に描かれた羅漢の多様な世界は、ともかくも見る者を圧倒することは間違いありません。私自身、何年か前に初めて「五百羅漢図」を数点見た時も強い印象を受けましたが、当然ながら今回の展覧会はそれを遥かに上回るほどに衝撃的でした。

プレビュー時に展示を解説する監修の山下裕二先生。

個々の作品についての感想はまた別途記事にするとして、本エントリでは会場の全体の様子を簡単にお伝えしたいと思います。非常に良く練られた展示は作品の魅力と魔力を引き出すことに成功していました。

会場では基本的に五百羅漢図の100幅を時系列に並べるものですが、その画風、及び主題の変遷にも注視した構成がとられています。

冒頭、羅漢の日常や地獄のシーンの描かれた作品の展示を名付けるとすれば羅漢の森です。暗がりの中、林立するケースの中に収まる羅漢図は、言わば来場者の前に立ちはだかりながら、一信の生み出した羅漢の迷宮へと誘います。羅漢を照らす効果的なライティングはその鮮やかな色はもとより、意外にもふんだんに用いられた金を見事に浮き上がらせていました。

その羅漢の森からは、カーテン越しに五百羅漢図にあわせて出品された下絵などを望むことが出来ます。これまでの江戸博の企画展示室というと手狭な印象が否めませんでしたが、決して物理的に面積が広がったわけではないのにも関わらず、今回は完全に払拭されていました。はっきり申し上げて今までとは見違えます。

ライティングとしてもう一つ注目すべきは、五百羅漢図と並んでの本展の目玉、「釈迦文殊普賢四天王十大弟子図」です。一信が成田山新勝寺のために描いたこの掛軸画は、全体で4m×5m超ほどある巨大なものですが、その照明は約1分間ほどで微妙に変化し、弟子たちから釈迦だけがぽっかりと浮かび上がるような仕掛けがとられています。また本作のみケースなしの露出展示です。図版では分かりにくい金の輝きを目に焼き付けることが出来ました。

弟子図を経由すると羅漢の神通、ようは超能力を発揮する場面を描いた50幅へと到達します。そこが今回のハイライトかもしれません。ぐるりと一周、円形の展示室には、思わず目を背けたくなるほどにおどろおどろしい羅漢たちが次々と登場します。一信の筆ものっているのか、モチーフの面白さもスケールも超弩級です。頭がくらくらしてしまうほどでした。

しかしながら主に70幅、羅漢の龍供、つまりは羅漢が龍宮で供養を受ける作品からは様子が変化します。一信は晩年、健康を害し、実際にも96幅まで描いたところで亡くなりましたが、この70幅以降からは、一信の衰えを絵からも感じられるかもしれません。全体的に余白の増した空間に登場する羅漢たちはまるでミニチュアのようで、それまでの圧倒的な存在感は鳴りを潜めていました。

もはや明朗なイメージの最後の4幅は弟子が描いています。その画風の変化とリンクするかのように明るくなった展示室の先には出口が待ち構え、羅漢たちの旅の追体験はここに終了しました。

この作品ならショップのグッズも濃厚です。羅漢らの群がるクリアファイルやハガキのインパクトは絶大でした。

「芸術新潮2011年5月号/五百羅漢の絵師 狩野一信/新潮社」

「芸術新潮2011年5月号/五百羅漢の絵師 狩野一信/新潮社」約1時間半ほど会場にいましたが、到底最後までじっくりみきれませんでした。初日から上々の滑り出しとのことでしたが、私も近日中に再訪問するつもりでいます。

「狩野一信 五百羅漢図/安村敏信,山下裕二/小学館」

「狩野一信 五百羅漢図/安村敏信,山下裕二/小学館」7月3日までの開催です。猛烈におすすめします。

「法然上人八百年御忌奉賛 五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師 狩野一信」 江戸東京博物館

会期:4月29日(金・祝)~ 7月3日(日)

休館:毎週月曜日(但し5/2、5/16は開館)

時間:9:30~17:30 *夜間開館は行いません

場所:東京都墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「千住の琳派... | 「メアリー・... » |

日本にはまだまだ知られていない逸品が残っているものだと思います。

こんばんは。

>予想を超えた

まさにそうでしたね。間違いなく伝説の展覧会になると思います!