都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

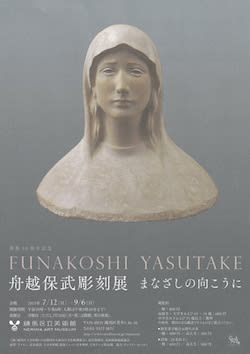

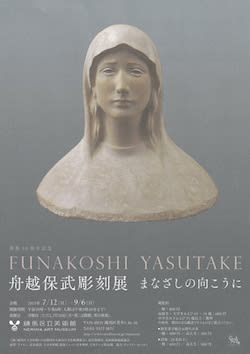

「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」

7/12-9/6

練馬区立美術館で開催中の「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」のプレスプレビューに参加してきました。

私が舟越保武(1912-2002)の名を知ったのは、今からもう10年も前、埼玉県立近代美術館の地下に佇む彫像、「ダミアン神父像」を見た時のことでした。

モデルはベルギー出身の神父です。1863年にハワイへ派遣され、当地のハンセン病患者の施設に暮らしては救済に尽力。布教活動にも身を捧げました。しかしながら自身もハンセン病に感染してしまいます。僅か49歳の若さで亡くなったそうです。

やや少し視線を落としては前を見据えた神父の姿。手はだらんと下がっています。風貌からは病に罹った様子も見ることが出来ました。苦渋、あるいは深い哀愁を帯びた表情とも言えるのでしょうか。何とも言葉に表し難い。ただやはり内なる意志なり気高さが滲み出しているように見えます。

初めてこの作品を前にした時、半ば衝撃的なまでに強い印象を受けたものでした。以来、舟越保武は心の中で、どこか特別な彫刻家として意識されてきたような気がします。

前置きが長くなりました。「戦後日本具象彫刻界を代表する」(美術館サイト)舟越保武の回顧展です。作品は彫刻60点です。初公開を含むドローイングもあります。

舟越の制作を6つの時期に分け、おおよそ65年に渡る制作の軌跡を辿る内容となっていました。

1912年に岩手で生まれた舟越、中学生の頃に高村光太郎訳の「ロダンの言葉」に出会って彫刻に憧れます。そして1934年には東京美術学校の彫刻科に入学。同級生の佐藤忠良に誘われ、練馬のアトリエ長屋で生活をはじめました。

舟越保武「隕石」 1940年 大理石 岩手県立美術館

舟越が初めて大理石を入手した1940年の作品が出ていました。「隕石」です。作家は石を見た際、「身体に熱いものが走るように思い」、「この石で彫刻しようと決意。」したとか。やや上を向いた青年の頭像です。目を閉じては眠り、あるいは瞑想に耽っているようにも見えます。表面がやや赤らんでいるのが印象的でした。血の通った生気も感じられます。静けさの中にも魂が宿っていました。

戦争中は物資不足によって制作の中断を余儀なくされたそうです。しかしながら戦後は再び彫刻家としての道を歩みます。1950年には家族で洗礼を受けました。そして翌年に世田谷へ拠点を移します。この頃から全国各地の教会での十字架やキリスト教を主題とする作品を作るようになりました。

中央:舟越保武「カンナ」 1953年 岩手県立美術館

物静かで温和な表情をした女性の頭像が目を引きます。「カンナ」はどうでしょうか。舟越がギリシア初期の彫刻に惹かれていた頃の作品、両目はくり抜かれて闇が伴います。やや笑みを浮かべているようで、一転してどこか怯えているような引きつった様相をしているようにも見えます。表情は単純ではありません。深淵です。まるで仮面を覗き込むかのようでもあります。

舟越保武「長崎26殉教者記念像 聖フランシスコ・デ・サン・ミゲル」 1962年 FRP 岩手県立美術館 ほか

一つのハイライトとしても過言ではありません。「長崎26殉教者記念像」です。豊臣政権下において弾圧され、処刑されたカトリック教徒26名。中には日本人もいました。舟越は彼らを象る際に晴れ着を着せています。手を前にあわせた合掌のポーズです。やや上を向き、口を開きます。賛美歌でしょうか。敬虔な祈り。まだ若く、あどけない表情をしている者もいました。ただしそこに一切の弱さはありません。確固たる信念を感じさせる殉教者たちの姿。そして造形にも緩みがなく力強い。圧倒されてしまいます。

舟越保武「ダミアン神父」 1975年 ブロンズ 岩手県立美術館

「ダミアン神父」と再会することが出来ました。但し所蔵は埼玉県立近代美術館ではなく岩手県立美術館のもの。ただ一人、どこか見る者に何事かを語りかけるような姿で前を見据えています。

舟越保武「ダミアン神父」 1986年 木炭・紙 個人蔵

木炭で描いた神父のドローイングが出ていました。線を重ねては、衣服の陰影、そして手の指や顔の表面など、実に細かく表しています。像と等しく重々しい質感が滲み出した一枚です。また赤線を加えては構図を練った習作も重要ではないでしょうか。ちなみに本展、こうしたドローイングが多数出ていますが、うちいくつかは初公開です。彫像と見比べることも出来ます。

舟越保武「タツコ(試作)」 1967年 ブロンズ 個人蔵

田沢湖に位置する有名な「たつこ像」も舟越の手によるものです。出品は試作です。湖神ととなった伝説の美少女。やや上半身をくねらせては右手を左側に寄せ、ふと遠くを見やるようなポーズも美しいもの。ブロンズの放つ鈍い光も雰囲気があります。

舟越保武「聖ベロニカ」 1986年 砂岩 岩手県立美術館

1970年代半ばからは公共施設などに設置する人物像が増えたそうです。そしてこの頃の聖女像もまた初期の女性像とは異なった味わいがあります。一言で表せれば清らかでしょうか。複雑なニュアンスは消え、表情も造形もよりシンプルです。微笑みもより穏やかに映ります。

1987年に舟越は脳梗塞で倒れ、右半身が麻痺してしまいます。しかしながら彼はそれでも制作をとめることはありません。今度は左手でデッサンを開始、さらに彫刻も同じように左手で作り出しました。

舟越保武「ゴルゴダ」 1989年 岩手県立美術館

そうした晩年の彫像がまた胸を打ちます。例えば「ゴルゴダ」です。表面はこれまでの舟越から想像もつかないほどゴツゴツしていて荒々しい。顔は歪み、悲嘆に暮れた様子が強く現れています。劇的ですらあるのです。

舟越保武―まなざしの向こうに/求龍堂」

舟越保武―まなざしの向こうに/求龍堂」

館内の随所にある舟越のテキストがまた印象的でした。練馬区立美術館の空間がかつてないほど厳かにも感じられる展覧会。私にとっても舟越に出会ってから10年越しの回顧展です。充足感もひとしおでした。

「舟越保武彫刻展」会場風景

9月6日まで開催されています。おすすめします。

「開館30周年記念 舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」 練馬区立美術館

会期:7月12日(日)~9月6日(日)

休館:月曜日。*但し7月20日(月・祝)は開館、7月21日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で300円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」

7/12-9/6

練馬区立美術館で開催中の「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」のプレスプレビューに参加してきました。

私が舟越保武(1912-2002)の名を知ったのは、今からもう10年も前、埼玉県立近代美術館の地下に佇む彫像、「ダミアン神父像」を見た時のことでした。

モデルはベルギー出身の神父です。1863年にハワイへ派遣され、当地のハンセン病患者の施設に暮らしては救済に尽力。布教活動にも身を捧げました。しかしながら自身もハンセン病に感染してしまいます。僅か49歳の若さで亡くなったそうです。

やや少し視線を落としては前を見据えた神父の姿。手はだらんと下がっています。風貌からは病に罹った様子も見ることが出来ました。苦渋、あるいは深い哀愁を帯びた表情とも言えるのでしょうか。何とも言葉に表し難い。ただやはり内なる意志なり気高さが滲み出しているように見えます。

初めてこの作品を前にした時、半ば衝撃的なまでに強い印象を受けたものでした。以来、舟越保武は心の中で、どこか特別な彫刻家として意識されてきたような気がします。

前置きが長くなりました。「戦後日本具象彫刻界を代表する」(美術館サイト)舟越保武の回顧展です。作品は彫刻60点です。初公開を含むドローイングもあります。

舟越の制作を6つの時期に分け、おおよそ65年に渡る制作の軌跡を辿る内容となっていました。

1912年に岩手で生まれた舟越、中学生の頃に高村光太郎訳の「ロダンの言葉」に出会って彫刻に憧れます。そして1934年には東京美術学校の彫刻科に入学。同級生の佐藤忠良に誘われ、練馬のアトリエ長屋で生活をはじめました。

舟越保武「隕石」 1940年 大理石 岩手県立美術館

舟越が初めて大理石を入手した1940年の作品が出ていました。「隕石」です。作家は石を見た際、「身体に熱いものが走るように思い」、「この石で彫刻しようと決意。」したとか。やや上を向いた青年の頭像です。目を閉じては眠り、あるいは瞑想に耽っているようにも見えます。表面がやや赤らんでいるのが印象的でした。血の通った生気も感じられます。静けさの中にも魂が宿っていました。

戦争中は物資不足によって制作の中断を余儀なくされたそうです。しかしながら戦後は再び彫刻家としての道を歩みます。1950年には家族で洗礼を受けました。そして翌年に世田谷へ拠点を移します。この頃から全国各地の教会での十字架やキリスト教を主題とする作品を作るようになりました。

中央:舟越保武「カンナ」 1953年 岩手県立美術館

物静かで温和な表情をした女性の頭像が目を引きます。「カンナ」はどうでしょうか。舟越がギリシア初期の彫刻に惹かれていた頃の作品、両目はくり抜かれて闇が伴います。やや笑みを浮かべているようで、一転してどこか怯えているような引きつった様相をしているようにも見えます。表情は単純ではありません。深淵です。まるで仮面を覗き込むかのようでもあります。

舟越保武「長崎26殉教者記念像 聖フランシスコ・デ・サン・ミゲル」 1962年 FRP 岩手県立美術館 ほか

一つのハイライトとしても過言ではありません。「長崎26殉教者記念像」です。豊臣政権下において弾圧され、処刑されたカトリック教徒26名。中には日本人もいました。舟越は彼らを象る際に晴れ着を着せています。手を前にあわせた合掌のポーズです。やや上を向き、口を開きます。賛美歌でしょうか。敬虔な祈り。まだ若く、あどけない表情をしている者もいました。ただしそこに一切の弱さはありません。確固たる信念を感じさせる殉教者たちの姿。そして造形にも緩みがなく力強い。圧倒されてしまいます。

舟越保武「ダミアン神父」 1975年 ブロンズ 岩手県立美術館

「ダミアン神父」と再会することが出来ました。但し所蔵は埼玉県立近代美術館ではなく岩手県立美術館のもの。ただ一人、どこか見る者に何事かを語りかけるような姿で前を見据えています。

舟越保武「ダミアン神父」 1986年 木炭・紙 個人蔵

木炭で描いた神父のドローイングが出ていました。線を重ねては、衣服の陰影、そして手の指や顔の表面など、実に細かく表しています。像と等しく重々しい質感が滲み出した一枚です。また赤線を加えては構図を練った習作も重要ではないでしょうか。ちなみに本展、こうしたドローイングが多数出ていますが、うちいくつかは初公開です。彫像と見比べることも出来ます。

舟越保武「タツコ(試作)」 1967年 ブロンズ 個人蔵

田沢湖に位置する有名な「たつこ像」も舟越の手によるものです。出品は試作です。湖神ととなった伝説の美少女。やや上半身をくねらせては右手を左側に寄せ、ふと遠くを見やるようなポーズも美しいもの。ブロンズの放つ鈍い光も雰囲気があります。

舟越保武「聖ベロニカ」 1986年 砂岩 岩手県立美術館

1970年代半ばからは公共施設などに設置する人物像が増えたそうです。そしてこの頃の聖女像もまた初期の女性像とは異なった味わいがあります。一言で表せれば清らかでしょうか。複雑なニュアンスは消え、表情も造形もよりシンプルです。微笑みもより穏やかに映ります。

1987年に舟越は脳梗塞で倒れ、右半身が麻痺してしまいます。しかしながら彼はそれでも制作をとめることはありません。今度は左手でデッサンを開始、さらに彫刻も同じように左手で作り出しました。

舟越保武「ゴルゴダ」 1989年 岩手県立美術館

そうした晩年の彫像がまた胸を打ちます。例えば「ゴルゴダ」です。表面はこれまでの舟越から想像もつかないほどゴツゴツしていて荒々しい。顔は歪み、悲嘆に暮れた様子が強く現れています。劇的ですらあるのです。

舟越保武―まなざしの向こうに/求龍堂」

舟越保武―まなざしの向こうに/求龍堂」館内の随所にある舟越のテキストがまた印象的でした。練馬区立美術館の空間がかつてないほど厳かにも感じられる展覧会。私にとっても舟越に出会ってから10年越しの回顧展です。充足感もひとしおでした。

「舟越保武彫刻展」会場風景

9月6日まで開催されています。おすすめします。

「開館30周年記念 舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」 練馬区立美術館

会期:7月12日(日)~9月6日(日)

休館:月曜日。*但し7月20日(月・祝)は開館、7月21日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で300円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「ルーシー・... | 「フランス絵... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |