先週、スウェーデンのメディアの注目を最も集めたニュースは、月曜日に発表されたPISA調査の結果だ。このPISAはProgramme for International Student Assessmentの略であり、先進国における15歳の生徒の学力(数学・理科・読解)を統一試験によって国際比較しようというプロジェクトだ。実施主体はOECDであり、この調査に参加しているのはOECDの34加盟国のほか、いくつかの途上国を含め、全部で65カ国。初回の実施が2000年であり、それ以降、3年ごとに調査が行われてきた。先週発表された調査結果は2012年に実施された統一試験の結果を集計したものだった。

そこで明らかになった主な要点は以下のとおり。

・スウェーデンの成績低下が著しく、2000年に調査が始まって以来初めて、3つの科目(数学・理科・読解)のすべてでOECD平均を下回った。

・数学は北欧諸国の中で最下位。読解は2000年(初回)の調査ではOECD諸国内で第4位だったが、それがOECD諸国内で下から第4位に転落した。

・数学はできる子とできない子の点数の下げ幅がほぼ同じなのに対し、理科と読解はできない子の下げ幅が大きい。

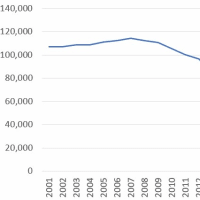

3科目それぞれにおけるスウェーデンの平均得点の変化

出典:SVT

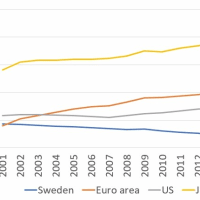

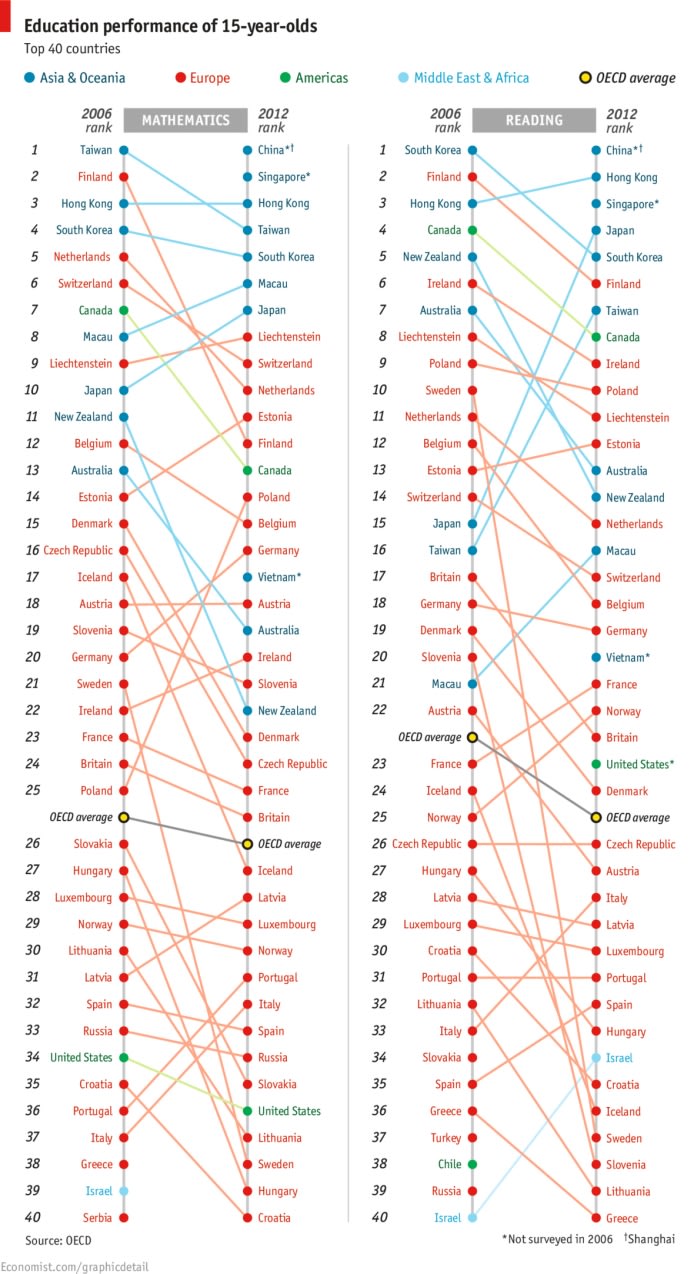

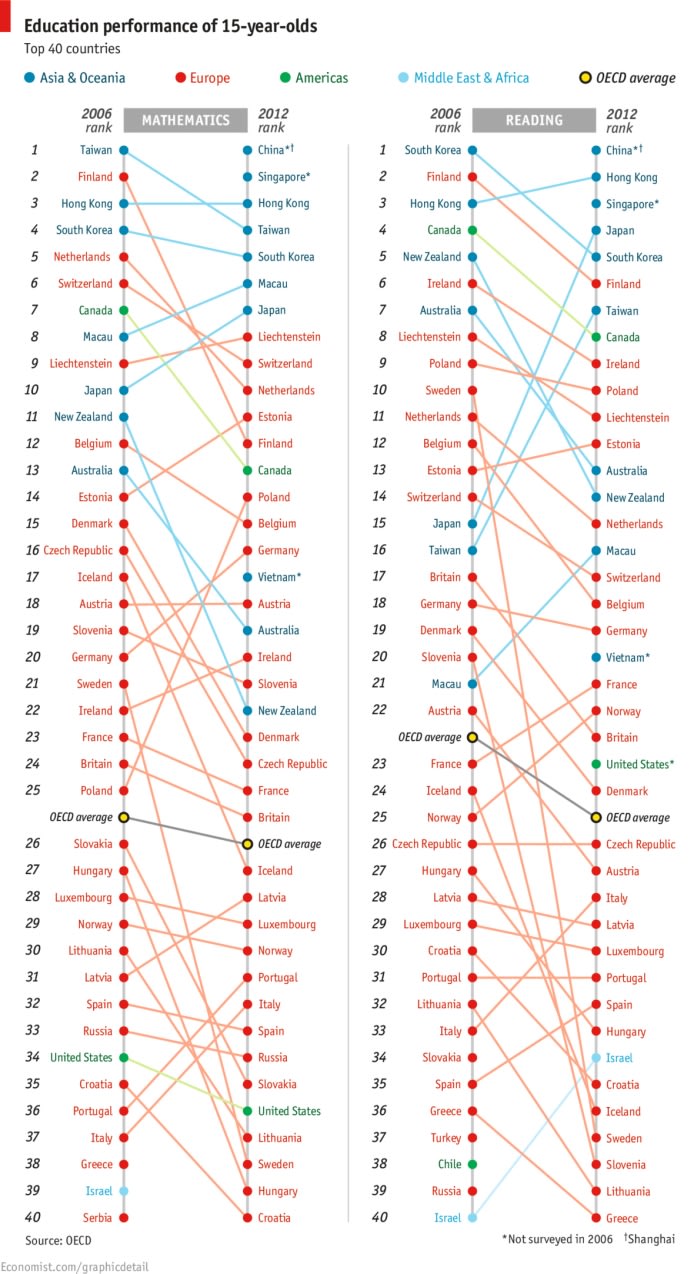

数学と読解のランキング

出典:The Economist

ちなみにPISA調査といえば、過去の結果においてフィンランドが高い成績を収め、世界的な注目を受けた。その後、外国から多数の視察団がフィンランドを訪れたというが、そのフィンランドも近年は数学の成績が芳しくなく、今回の結果を報じる英Economist誌は ” Finn-ished”(フィンランドは終わった)という見出しを使っている。(フィンランドの学校や関係当局には、あまりに多くの視察団が日本をはじめ各国から訪れていたというから、今回の芳しくない結果に関係者はむしろ胸を撫で下ろしているのではないかと私は思う・笑)とはいえ、フィンランドは今でも数学12位・理科5位・読解6位と上位にいる。

一方で、ランキングの上位は、中国(上海のみで調査を実施)、シンガポール、香港、日本、韓国、台湾など東アジアの国々が占めている。

この結果を受けて、スウェーデンのメディアでは成績低下の原因が何なのか、誰の責任なのか、どのような解決策を講じるべきなのかがすぐさま議論されてきた。それについては次回詳しく書くとして、まずこのPISA調査の結果をどこまで真に受けるべきなのだろうか。正直、私はかつてのフィンランド・フィーバーの時に、あまりに一喜一憂しすぎじゃないのかと感じていた。

このPISA調査は、それぞれの参加国においてサンプリングして対象校を選び、その国の平均的な学力を求めるために学校の運営主体や生徒の社会経済的な要素に基づいて比重を掛けているようだが、このサンプリング手法や用いられる比重が公正なものかという疑問が挙げられる。そもそも中国に至っては上海のみで試験が実施されており、国全体の平均的な学力を反映しているわけではない。サンプルの取り方以前の問題として、平均所得が国の中でも比較的高い地域だけを選んで調査を行えば、良い結果が出ても不思議ではない。

また、つい1ヶ月前に明るみになった研究では、参加国の一部(イタリアやスロベニア)ではずさんなデータ収集が行われていることが示されていた。つまり、サンプル調査の収集率を高めるために、欠落したデータを別の学校のデータをコピー&ペーストすることで補う、という不正が行われていたのである(この研究は”Can we trust survey data? The case of Pisa”というタイトルの論文として近日発表されるとのこと)。この不正の規模次第では、調査結果の信憑性にも大いに影響を与えかねない。

しかし、それ以上に問題なのは、この国際比較で用いられる学力検査が筆記試験にもとづいているため、学力を構成する様々な要素のほんの一部しか捉えていないし、その気になればその形式の試験で高得点を出すための訓練をすることが可能であるという点だろう。既に述べたように、近年の調査で上位を占める国々には東アジアが多いが、それらの国は一般に暗記・詰め込み学習を得意とするため、筆記試験では高い点が出やすいが、果たしてその結果が本当の学力の指標となるのだろうか。また、国によってはこのPISA調査で高い順位を得ることが国の威信と位置づけ、そのための訓練やPISA調査で好成績が出せるような教育をしている可能性もあるだろう。

そのため、スウェーデン国内の専門家に加え、例えばデンマークの専門家などからも結果を額面通り受け取ることを懸念する声が上がっているようだ。私もPISA調査の示す国際比較とはほどほどに付き合うべきではないかと思う。

一方で、同調査が示している、スウェーデンの生徒(15歳)の学力が過去10年で徐々に低下しているという点までいい加減かというと、そうとも言えない気がする。

スウェーデンの基礎教育および高校教育を管轄する学校庁の統計の中から、経年比較が可能な統計がないかと調べてみたところ、基礎教育(9年)の卒業時に国が定めた学力水準に達していない生徒の割合と、基礎教育(9年)の卒業時に国の定める高校教育課程への進学に必要とされる学力水準(スウェーデン語・英語・数学)に達していない生徒の割合、を見つけることができた。もちろん、これは目安にすぎない。ここで示されているのは未到達の生徒の割合であって、学力水準に達している生徒の学力の内訳はこのデータからは分からない。もしかしたらより適した統計があるかもしれないが、時間が限られているので、とりあえず一つの目安として示してみたい。(ちなみに、私は一つ目と二つ目のグラフで示した「未到達」の定義の違いが良く分からない)

まず、基礎教育(9年)の卒業時に国が定めた学力水準に達していない生徒の割合から。

このデータからは、むしろ2000年代初めのほうが問題が大きく、その後、徐々に未到達の割合が減少していることが分かる。

次に、基礎教育(9年)の卒業時に国の定める高校教育課程への進学に必要とされる学力水準(スウェーデン語・英語・数学)に達していない生徒の割合を見てみる。

赤棒はこの3科目のうち1つでも未到達の生徒の割合を示しているが、2000年代後半から徐々に上昇していることが分かる。では、それぞれの科目ごとに見てみると、スウェーデン語と英語がほぼ横ばいなのに対し、数学の未到達割合が上昇していることが分かる。

だから、少なくとも数学に関しては学力が低下し、未達成の学生割合が増えていると判断することができるのではないだろうか。

以下は、やはり学力が過去10年ほどの間に低下しているのではないか、という前提で話を進めたいと思う。(続く)

そこで明らかになった主な要点は以下のとおり。

・スウェーデンの成績低下が著しく、2000年に調査が始まって以来初めて、3つの科目(数学・理科・読解)のすべてでOECD平均を下回った。

・数学は北欧諸国の中で最下位。読解は2000年(初回)の調査ではOECD諸国内で第4位だったが、それがOECD諸国内で下から第4位に転落した。

・数学はできる子とできない子の点数の下げ幅がほぼ同じなのに対し、理科と読解はできない子の下げ幅が大きい。

3科目それぞれにおけるスウェーデンの平均得点の変化

出典:SVT

数学と読解のランキング

出典:The Economist

ちなみにPISA調査といえば、過去の結果においてフィンランドが高い成績を収め、世界的な注目を受けた。その後、外国から多数の視察団がフィンランドを訪れたというが、そのフィンランドも近年は数学の成績が芳しくなく、今回の結果を報じる英Economist誌は ” Finn-ished”(フィンランドは終わった)という見出しを使っている。(フィンランドの学校や関係当局には、あまりに多くの視察団が日本をはじめ各国から訪れていたというから、今回の芳しくない結果に関係者はむしろ胸を撫で下ろしているのではないかと私は思う・笑)とはいえ、フィンランドは今でも数学12位・理科5位・読解6位と上位にいる。

一方で、ランキングの上位は、中国(上海のみで調査を実施)、シンガポール、香港、日本、韓国、台湾など東アジアの国々が占めている。

この結果を受けて、スウェーデンのメディアでは成績低下の原因が何なのか、誰の責任なのか、どのような解決策を講じるべきなのかがすぐさま議論されてきた。それについては次回詳しく書くとして、まずこのPISA調査の結果をどこまで真に受けるべきなのだろうか。正直、私はかつてのフィンランド・フィーバーの時に、あまりに一喜一憂しすぎじゃないのかと感じていた。

このPISA調査は、それぞれの参加国においてサンプリングして対象校を選び、その国の平均的な学力を求めるために学校の運営主体や生徒の社会経済的な要素に基づいて比重を掛けているようだが、このサンプリング手法や用いられる比重が公正なものかという疑問が挙げられる。そもそも中国に至っては上海のみで試験が実施されており、国全体の平均的な学力を反映しているわけではない。サンプルの取り方以前の問題として、平均所得が国の中でも比較的高い地域だけを選んで調査を行えば、良い結果が出ても不思議ではない。

また、つい1ヶ月前に明るみになった研究では、参加国の一部(イタリアやスロベニア)ではずさんなデータ収集が行われていることが示されていた。つまり、サンプル調査の収集率を高めるために、欠落したデータを別の学校のデータをコピー&ペーストすることで補う、という不正が行われていたのである(この研究は”Can we trust survey data? The case of Pisa”というタイトルの論文として近日発表されるとのこと)。この不正の規模次第では、調査結果の信憑性にも大いに影響を与えかねない。

しかし、それ以上に問題なのは、この国際比較で用いられる学力検査が筆記試験にもとづいているため、学力を構成する様々な要素のほんの一部しか捉えていないし、その気になればその形式の試験で高得点を出すための訓練をすることが可能であるという点だろう。既に述べたように、近年の調査で上位を占める国々には東アジアが多いが、それらの国は一般に暗記・詰め込み学習を得意とするため、筆記試験では高い点が出やすいが、果たしてその結果が本当の学力の指標となるのだろうか。また、国によってはこのPISA調査で高い順位を得ることが国の威信と位置づけ、そのための訓練やPISA調査で好成績が出せるような教育をしている可能性もあるだろう。

そのため、スウェーデン国内の専門家に加え、例えばデンマークの専門家などからも結果を額面通り受け取ることを懸念する声が上がっているようだ。私もPISA調査の示す国際比較とはほどほどに付き合うべきではないかと思う。

一方で、同調査が示している、スウェーデンの生徒(15歳)の学力が過去10年で徐々に低下しているという点までいい加減かというと、そうとも言えない気がする。

スウェーデンの基礎教育および高校教育を管轄する学校庁の統計の中から、経年比較が可能な統計がないかと調べてみたところ、基礎教育(9年)の卒業時に国が定めた学力水準に達していない生徒の割合と、基礎教育(9年)の卒業時に国の定める高校教育課程への進学に必要とされる学力水準(スウェーデン語・英語・数学)に達していない生徒の割合、を見つけることができた。もちろん、これは目安にすぎない。ここで示されているのは未到達の生徒の割合であって、学力水準に達している生徒の学力の内訳はこのデータからは分からない。もしかしたらより適した統計があるかもしれないが、時間が限られているので、とりあえず一つの目安として示してみたい。(ちなみに、私は一つ目と二つ目のグラフで示した「未到達」の定義の違いが良く分からない)

まず、基礎教育(9年)の卒業時に国が定めた学力水準に達していない生徒の割合から。

このデータからは、むしろ2000年代初めのほうが問題が大きく、その後、徐々に未到達の割合が減少していることが分かる。

次に、基礎教育(9年)の卒業時に国の定める高校教育課程への進学に必要とされる学力水準(スウェーデン語・英語・数学)に達していない生徒の割合を見てみる。

赤棒はこの3科目のうち1つでも未到達の生徒の割合を示しているが、2000年代後半から徐々に上昇していることが分かる。では、それぞれの科目ごとに見てみると、スウェーデン語と英語がほぼ横ばいなのに対し、数学の未到達割合が上昇していることが分かる。

だから、少なくとも数学に関しては学力が低下し、未達成の学生割合が増えていると判断することができるのではないだろうか。

以下は、やはり学力が過去10年ほどの間に低下しているのではないか、という前提で話を進めたいと思う。(続く)