1ヶ月ほど前に

「このような原子力事故が再び日本で起これば、日本の国土のかなりの部分は農業も居住もできなくなるという緊張感を持って、今後のエネルギー供給・利用のあり方を議論して欲しいものだと思う。」

と書いたが、その後、別のところで

「原発事故は確かに怖いけれど、『めったに起こらない』と言われる事故が今年3月に起きたのだから、しばらく似たような事故は起きないのでは?」

という内容のコメントを読んだ。

確かに「しばらくは安心だ」と信じたい心理も分からないではないが、確率という観点から考えればそんなことはないだろう。互いに独立した事象が発生する確率は、一つの事象が過去のどの時点で発生したかに依存しないからだ。ある出来事が一日のうちに発生する可能性が1%であるとすれば、それが今日発生しようがしまいが、明日発生する確率もあさって発生する確率も同じく1%である。

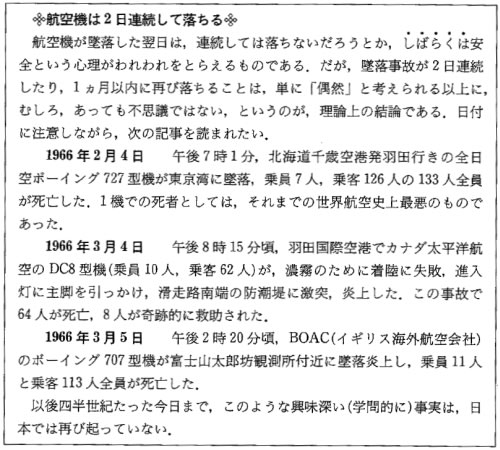

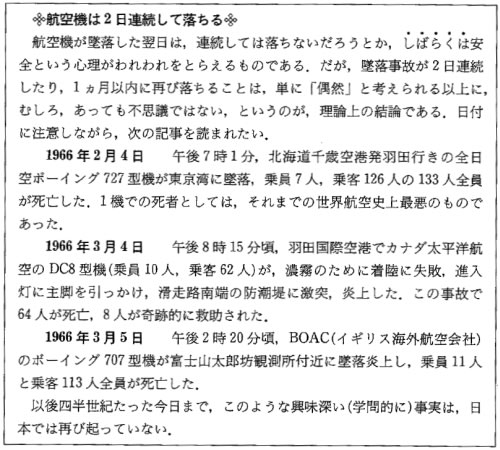

例えば、飛行機の墜落事故も統計的に考えれば起きる確率は非常に低いものだが、大きな事故が今日起きれば、「しばらくは事故が起きない」と言ってその後1年くらいは安心できるのだろうか?

東京大学出版会の『統計学入門』という本に、こんなコラムがある。(← 京大時代に古本市で買ったものが今でも研究室の片隅に置いてある。たまに日本語の統計用語が知りたいときに使っている)

原発の事故もこれと同じで、めったに起きないと言われる大きな事故が半年前に起きたのだから、しばらくは安心、というわけではない。

中の見えない袋に999個の白玉と1個の赤玉をいれて、その中から玉をランダムに1つ取り出すという例を想定すれば、この航空機事故にしても原発事故にしても、取り出した玉は再び袋に戻して、新たな玉を引くという場合と同じである。だから、ある時にたまたま(0.1%の確率で)赤玉を取り出したとしても、次に玉を引くときにはその赤玉をまた袋に戻して玉を引く。白玉を引き出した場合も同様に戻す。したがって、今回取り出した玉が白玉であろうが赤玉であろうが、次回に赤玉を取り出す確率は今回と同じ0.1%である。「互いに独立した事象」とはそういうことだ。

これに対し、地震はどうだろうか? 大きな地震が発生した場合、その後、1年間に大きな地震が発生する確率は、地震発生以前と同じだろうか? 例えば、大きな地震が一回起きたことによって、その付近の地殻変動や火山活動が活発になり、似たような大きな地震がその後しばらくの間、誘発されることもあるだろう。それとは逆に、それまで貯まっていた大きなエネルギーが一つの大地震によって放出されたおかげで、その後数十年は地震のリスクが大幅に減少する、というケースもあるだろう。地震の専門家ではないのでそのあたりの詳細はよく分からないが、いずれにしろ地震については「互いに独立した事象」とは言えず、飛行機事故の例のような考え方はできないだろう。

ただし、厳密な話をすれば、飛行機事故や原発事故でもそういうケースもあるかもしれない。つまり、一つの事故が起きたことによって、その後、一定期間の間、新たな事故が起きる可能性が減少するというケースである。例えば、深刻な飛行機事故が起きたために、同型機すべての点検が行われた結果、事故以前よりも事故リスクが少し低くなったとか、福島原発の事故を受けて、日本中の原発で安全チェックが強化されたり、ストレステストがきちんと行われた結果、事故リスクが下がったりする場合もある。ただしその場合でも、新たに行われるストレステストがそれまでの安全管理態勢を抜本的に変えるということでない限り、そもそも正確な計量化が不可能なくらい低いリスクがちょっとだけ低くなるに過ぎず(例えば0.1%の確率が0.08%になるとか)、「1回事故が起きたから、今後しばらくは安心」という次元の議論とか、「赤玉を一度取り出してしまえば、もう袋の中には赤玉がなくなる」という考え方とは根本的に異なる。

「このような原子力事故が再び日本で起これば、日本の国土のかなりの部分は農業も居住もできなくなるという緊張感を持って、今後のエネルギー供給・利用のあり方を議論して欲しいものだと思う。」

と書いたが、その後、別のところで

「原発事故は確かに怖いけれど、『めったに起こらない』と言われる事故が今年3月に起きたのだから、しばらく似たような事故は起きないのでは?」

という内容のコメントを読んだ。

確かに「しばらくは安心だ」と信じたい心理も分からないではないが、確率という観点から考えればそんなことはないだろう。互いに独立した事象が発生する確率は、一つの事象が過去のどの時点で発生したかに依存しないからだ。ある出来事が一日のうちに発生する可能性が1%であるとすれば、それが今日発生しようがしまいが、明日発生する確率もあさって発生する確率も同じく1%である。

例えば、飛行機の墜落事故も統計的に考えれば起きる確率は非常に低いものだが、大きな事故が今日起きれば、「しばらくは事故が起きない」と言ってその後1年くらいは安心できるのだろうか?

東京大学出版会の『統計学入門』という本に、こんなコラムがある。(← 京大時代に古本市で買ったものが今でも研究室の片隅に置いてある。たまに日本語の統計用語が知りたいときに使っている)

原発の事故もこれと同じで、めったに起きないと言われる大きな事故が半年前に起きたのだから、しばらくは安心、というわけではない。

中の見えない袋に999個の白玉と1個の赤玉をいれて、その中から玉をランダムに1つ取り出すという例を想定すれば、この航空機事故にしても原発事故にしても、取り出した玉は再び袋に戻して、新たな玉を引くという場合と同じである。だから、ある時にたまたま(0.1%の確率で)赤玉を取り出したとしても、次に玉を引くときにはその赤玉をまた袋に戻して玉を引く。白玉を引き出した場合も同様に戻す。したがって、今回取り出した玉が白玉であろうが赤玉であろうが、次回に赤玉を取り出す確率は今回と同じ0.1%である。「互いに独立した事象」とはそういうことだ。

これに対し、地震はどうだろうか? 大きな地震が発生した場合、その後、1年間に大きな地震が発生する確率は、地震発生以前と同じだろうか? 例えば、大きな地震が一回起きたことによって、その付近の地殻変動や火山活動が活発になり、似たような大きな地震がその後しばらくの間、誘発されることもあるだろう。それとは逆に、それまで貯まっていた大きなエネルギーが一つの大地震によって放出されたおかげで、その後数十年は地震のリスクが大幅に減少する、というケースもあるだろう。地震の専門家ではないのでそのあたりの詳細はよく分からないが、いずれにしろ地震については「互いに独立した事象」とは言えず、飛行機事故の例のような考え方はできないだろう。

ただし、厳密な話をすれば、飛行機事故や原発事故でもそういうケースもあるかもしれない。つまり、一つの事故が起きたことによって、その後、一定期間の間、新たな事故が起きる可能性が減少するというケースである。例えば、深刻な飛行機事故が起きたために、同型機すべての点検が行われた結果、事故以前よりも事故リスクが少し低くなったとか、福島原発の事故を受けて、日本中の原発で安全チェックが強化されたり、ストレステストがきちんと行われた結果、事故リスクが下がったりする場合もある。ただしその場合でも、新たに行われるストレステストがそれまでの安全管理態勢を抜本的に変えるということでない限り、そもそも正確な計量化が不可能なくらい低いリスクがちょっとだけ低くなるに過ぎず(例えば0.1%の確率が0.08%になるとか)、「1回事故が起きたから、今後しばらくは安心」という次元の議論とか、「赤玉を一度取り出してしまえば、もう袋の中には赤玉がなくなる」という考え方とは根本的に異なる。