年が明けてから日本に2週間滞在。仙台・東京・山口・広島・鳥取などで過ごした。

その間に参加したイベントのひとつは、1月14・15日に横浜で開催された「脱原発世界会議」。一昔前ならば少し過激な印象も受け、異端的な目で見られたかもしれないこのテーマに、両日でのべ11000人もの人が参加した。海外からも30カ国から50人を超えるゲストが参加した。

とてつもなく大きなイベントで、1000人収容できるメインホール、600人のサブメインホール、そして、150人前後収容できる部屋が10ほど用意され、その全てで様々な企画が同時に進行していった。この巨大なイベントをピースボートの専従50人、ボランティア300人で実現したというからスゴイ。

初日は13:00から開会イベントがスタートする予定だったが、当日券を買い求めたり、引き換えたりする人たちが開会の時間になっても会場入り口前に長蛇の列を作りながら、寒さの中で待っていた。だから、30分遅れたスタートとなった。

私は2日目の分科会で

「持続可能なスウェーデン協会」のレーナ・リンダルさんと一緒に、

電力自由化や発送電分離についてのトークショーを行ったところ、会場を埋め尽くし、立ち見が出るほどの人が詰めかけ、熱心に聴いてくれた。

朝日新聞が

1月19日朝刊の社説面でこのイベントについて触れている。脇阪記者は私の分科会にも参加してくださった。

脱原発という、これまではメインストリームから外れていた動きが、こうして

メインストリームになりつつある、という印象を受けた。私と同じような20代・30代の若い人が参加者に多かったことも印象的だ。今までなんとなく不安は感じながらもこのような動きに加わるのをためらっていた人たちが、2011年3月を機に、

これは自分達の問題なんだ、自分達の将来に関わる問題なんだ、と真剣に考えつつあるのだと思う。それは、正直なところ、私も同じだ。次のステップとして、「脱原発」という考えを

「持続可能な社会」の実現という枠組みの中で捉えたうえで、では、

私たちはどのような「持続可能な社会」を望んでいるのかを議論していくことが必要になると思う。

(話はそれるが、このイベントの関係者ではない

在京のスウェーデン大使館も自身のHPの

イベント一覧で、この会議のことを触れていた。スウェーデン大使館としても応援しているのだと私は理解した。)

今回の会議は、脱原発のうねりの第一歩にすぎない。ネットワークを作って、今後、次の行動につながっていって欲しいと思う。

海外からのゲストが様々な場で口にしていたのは

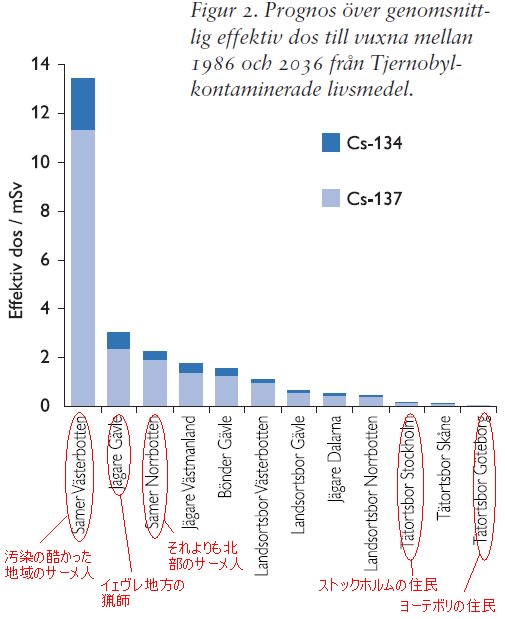

「福島第一原発やその周辺の状況が、いまだにこんな状態だったと知って驚いた」というものだ。海外ゲストは、この世界会議に先駆けて

福島県の南相馬市などを訪れて現地の様子を視察していた。現地の実情は予想よりも深刻だったというのだ。

震災直後の世界的な注目に比べて、今は世界に流れる福島関連の報道は大きく減っている。しかも、

日本政府の意味不明の「収束宣言」が世界に報道され、間違った「安心感」が世界の人々に伝わってしまったのかもしれない。とにかく、

海外にいる私としても、海外の人々に実情を伝えていくことが必要なのだと感じた。

以下に、

欧州議会議員の

レベッカ・ハルムス氏(ドイツ選出・緑の党)の言葉を紹介するが、彼女は

「原子力のパワーから脱却しなければ政治的なパワーも失ってしまう」と言っている。彼女の意味するところは「原発依存に代わる新しい政策を提案できなければ、政治家は有権者の投票行動を通じて職を追われてしまう」ということだが、私はむしろ

日本が国としての信頼を失い、世界の中における影響力・発言力を失ってしまう、という解釈もできるのではないかと思う。

印象に残った言葉:

【レベッカ・ハルムス氏(欧州議会議員、緑の党/欧州自由同盟副代表)・開会イベントにて】

福島原発事故の大きな帰結は、日本よりもむしろ、遠く離れた地球の裏側において顕著となった

福島原発事故の大きな帰結は、日本よりもむしろ、遠く離れた地球の裏側において顕著となった(← 脱原発を政治的に決定したドイツ・スイス・ベルギーを指して)。我がドイツは脱原発を決定し、半分にあたる8基の原子炉を停止したが、それから半年以上経った今、電力の輸入で補うことはやっていないし、電力価格が高くなったわけでもない。ドイツはこのまま行けば、温暖化対策の目標達成も可能である。

福島の政治的なインパクトは、ドイツをはじめとするヨーロッパで強く現れた。ドイツのある選挙において、原発推進の保守系候補者が福島の事故ゆえに負けたのである。

では、日本ではどうだったのか? すでに多くの原子炉が停止し、54基のうち5、6基しか動いていない。日本の世論も大きく変わり、脱原発を支持する人々が半数を超えている。これはまさにドイツの世論と同じような展開である。それなのに、

どうして(政治的に)脱原発を進められないのか?

日本の皆さんには、ドイツの経験から学んで欲しい。日本の市長の方、地方議会の議員の方、県知事の方、国会議員の方、中央官僚の方々。あなた方は正しい教訓を福島原発の事故から学ばなくてはならない。さもなければ、皆さんは権力の座から追われることになる。

原子力のパワーから脱却しなければ政治的なパワーも失ってしまう。

日本政府のこれまでの対応を見ていると、もっと

科学を生かして解決に向わなければならないと感じる。政府機関から独立した医師や科学者、原子力に詳しい専門家や、チェルノブイリ事故の経験をよく知っている専門家など、

世界中の英知を集めて、ワーキンググループを作って共に学ぶことが必要だ。

【佐藤栄佐久氏(前福島県知事)・開会イベントにて】

私が在任中に、いくつかの原子力事故が福島の原発であった。ある時は、原発で非常事態を告げる警報が原発施設内で鳴ったが、東京電力はそれを消したという。そして

6日後になって福島県のほうに連絡がきた。電力会社から東京の本社へ報告があり、そして経産省に報告があり、そして

地元の福島県に届いたのは最後で、6日目だった。原子力事故が起きた場合、一番の関係者は地元自治体であると思うが、一番最後だった。

チェルノブイリ事故の教訓を生かすために採択された

「スラヴィティチ基本原則」(欧州地方自治体会議がチェルノブイリ事故から20年経った2006年に採択)では、原発の一番の関係者は地元の住民、そして、地方自治体だと明示している。

また、この基本原則は「他国政府の原子力の事業者は偽りのない情報を平時に於いても緊急時に於いても提供する義務を有する」と書いている。福島第一原発から

放射能を含む10000トンの汚染水を流す際に、私は当然のこととして、これを世界各国に報告した上で行っていると思っていたが、実際はそうではなく、韓国から抗議の声が早速上がった。9ヶ月以上経った後に、原子力安全・保安院の院長が記者会見して「いや、事故のために混乱したから他の国には報告しなかった」と言っている。

1999年に、福島県の隣の茨城県で

JCOの臨界事故が起きた。その時に現場で指揮を取った当時の原子力安全委員会の隅田副委員長が、退職後である2009年に「これだけは言っておかなければならない」として、新聞にこう投稿していた。

今こそ、推進と規制の分離をすべきだと。つまり、推進機関とチェック機関が経産省という同じ役所に入っているから、これを是正しなければ事故は必ず起きるよ、と書いていた。

実は、新しい時代の幕開けの

2001年1月1日に省庁再編が行われ、21世紀に向けた新しい役所が作られていた。この時、

大蔵省は、

銀行業務の監督を行う部門と

金融行政を執行する部門の両方抱えていたために、前者を

金融庁として分離した。しかし、同じときに原子力行政の世界ではどういうことが起きたか? 何と、

経産省はチェック機関を、原子力を推進する経産省の中に取り込んでしまった。

現在、原子力安全・保安院は経産省の管轄下にあり、チェックするところが一緒の屋根の下にあって、人事もたすき掛けで行われている。

泥棒と警察が一緒の館に住んでいるということである。私も県知事として、2002年と2004年に原子力委員会の委員長にこの問題を提起したが、改善はなされなかった。

また、2002年8月29日には、経産省に送られてきた

原発作業員からの内部告発を、経産省が東電に流し、東電が検査記録の改ざんをしていたことが明るみになった。経産省がこのようなありさまであるから、内部告発する人も怖くなったのだろう。当時知事であった私の元に2002年から2006年まで

20通の内部告発が寄せられ、ずさんな安全管理の実態が訴えられていた。残念ながら安全を確保するような国の体質に全然なっていない。

【飯田哲也氏・閉会後の記者会見にて】

民主党政権は、その失敗を露骨に出してしまった。私は、

海外のメディアのインタビューにこう答えた。

自民党の政治は歌舞伎だったが、民主党の政治は学芸会だと。学芸会だからそのお粗末さが見る人に分かってしまう、ということだ。

結局、何でこうなってしまったかというと、

官僚に完全にお任せだからだ。官僚というのは市民とか地域のことを毛ほども考えていない。上から目線でとにかく見下しているだけなので、

一人ひとりの人間の幸せとか苦しみを、地域の目線で考えるようなことを全くしない。民主党政権は、それに任せて

大雑把な政治をしている。

だから、そういう政治にさせないために、どういう手を打つべきかを考える必要がある。しかし、

レベルの低い日本のこんな政治ではそう簡単にできることではない。まずは、地方政治の中で、きちんと機能する政治を部分的に実現するようにしていく。あるいは、国の政治の中でも省庁の縦割りをまたいで

官僚らをきちんと使いこなせるようなレベルまで作りこんだ政権を作れるように働きかけていくしかない。

【吉田達也氏(ピースボート代表)・閉会後の記者会見にて】

私たちは、

本質的な問題に向かい合わなければならない。この脱原発の問題は、

日本の民主主義の問題とも直結している。私たち一人ひとりが行動を始められるか、ということなのだ。「行動してもどうしようもない」という諦めではなく、

自分たちが行動することで何かが変わるのだという実感を得ることだ。福島の現場に足を運べば分かるが、本当にどうしようもないことが起きている。それなのに、(現在の原発依存のエネルギー政策は)

お上のやっていることだから仕方がない、と思ってしまったら、おしまい。