選挙キャンペーンの中心的な争点とまではならないにしても、盛んに議論されてきたテーマの一つは男女平等だ。

今年5月の欧州議会選挙では、その半年前からフェミニスト党が突如として頭角を表し、男女平等や反差別(性別・人種)を掲げながら5.2%の得票率を得て議席を獲得したことは大きなニュースとなった。左派の既成政党である環境党や左党(旧共産党)、そして社会民主党にとっても男女平等は大きなテーマであるが、フェミニスト党の快進撃に触発されて、これらの党でもその議論が加速しているように感じる。

右派陣営の中ではリベラル主義を掲げる自由党が男女平等を主要な争点に選び、「Feminism utan socialism(社会主義に依らないフェミニズム)」というスローガンを掲げている。つまり、左派政党のいう男女平等・フェミニズムはアプローチが社会主義的であり、自由党はそれに代わるアプローチで男女平等を実現することを謳っているのである。

フェミニスト党と自由党の選挙ポスター

さて、男女平等・フェミニズムというテーマでは、スウェーデンでは特に男女の経済的な平等に焦点が当てられて盛んに議論されている。男女の経済的平等とは、性別にかかわらず、また夫婦であってもそれぞれが経済的に自立した生活を送れること、そして、その条件が皆に等しく与えられることであり、その実現は国の男女平等政策の目標の一つとなっている。

では、現状はどうか。男女の賃金格差を見てみよう。スウェーデンの統計中央庁(SCB)によると、業種や職能、職階、学歴などの違いを加味した上で男女の平均的なフルタイム賃金を比較した場合、女性の平均的賃金は男性の93%であるという(2012年)。一方、そのような違いを加味しないで比較した場合は、女性の平均的なフルタイム賃金は男性のそれの86%となる。これは、女性が一般的に賃金の低い業種や職種に偏っていたり、高い職階(管理職・役員)に女性が少なかったりするためである。

また、以上の比較はフルタイムで働いたと仮定した場合の賃金比較であるが、実際には女性のほうがパートタイムで働く割合が高いし、労働力率・就業率は男性よりも若干低いので、1年間の勤労所得を比較すると女性の平均的な勤労所得は男性の80%にしか及ばない(以上、数値はすべて2012年のもの)。

経済的平等といった場合、現役時代だけでなく、老後の経済的平等をも指す。スウェーデンの公的年金制度では、現役時代の勤労所得に比例して年金給付額が決まるので、現役時代の経済的格差は、そのまま老後の生活水準にも影響をおよぼすことになる。2012年時点での年金受給者を見ると、女性の年金受給額の平均は男性のそれの66%である。そのため、現役時代の経済格差をいかに小さくしていくかが政策的課題とされているのである。

では、何を是正していくべきか。(1) 雇用の際の差別をなくしたり、(2) 業種や職能、職階、学歴が同じなのに存在する男女間の賃金格差をなくす(つまり、上記の93%を100%にする)ことは当然であろう。これらは差別の問題である。しかし、それだけでなく、(3) 女性の多い業種の賃金を全体的に押し上げたり、(4) 管理職や役員の女性比率を高めていったり、(5) フルタイムで働く女性が増えるようにしていくこともそれと同じくらい重要である。

【 育児休暇保険の制度改革 - 「パパ・クォータ制」】

これらの問題の多くは、家事労働や育児労働の分担が不平等であることに起因していると考えられる。特に育児休暇である。スウェーデンの育児休暇保険制度では、1974年からは男性にも受給権が与えられるようになった。これは世界で初めてのことだったが、しかし、残念ながらそれだけでは男性の育児休暇の取得率は増えなかった。育児休暇保険の支払い日数に占める男性の割合は1980年の時点で僅か5%。1990年になっても7%とほとんど変わらなかった。

一つの打開策として、育児休暇のうち1ヶ月間は父親が取らなければ、その分の手当がもらえない、という「パパ・クォータ制度」が1995年に導入される。そして、2002年にはこれが2ヶ月に延長された。また、2008年からは夫婦が育児休暇を等しく取れば取るほど減税が受けられる「平等ボーナス制度」が導入がスタートした。

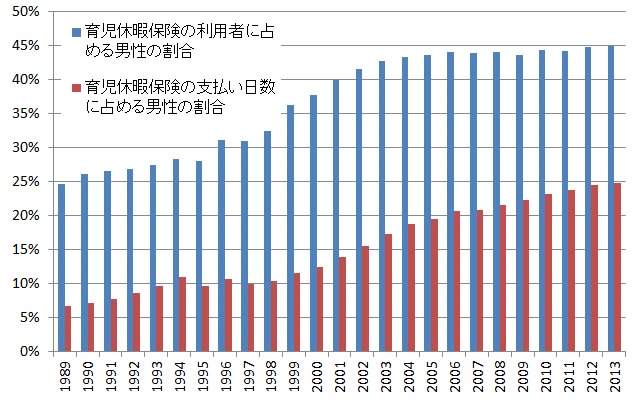

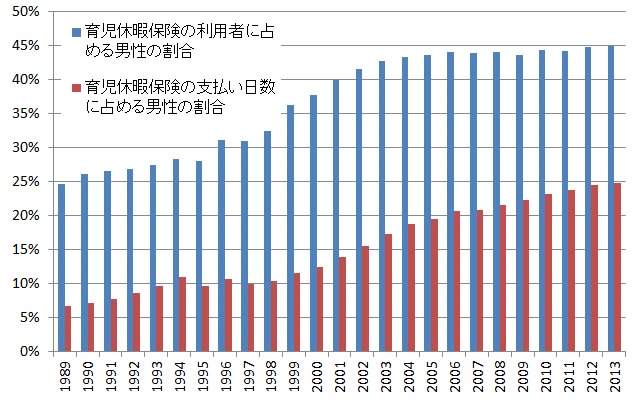

上のグラフは、育児休暇を取る男性の割合を示したものだ。青の棒は育児休暇保険の利用者に占める男性の割合。1980年代終わりは25%だったのが、今では45%に達している。しかし、この青い棒で示した統計では男性が1日でも育児休暇を取れば、育児休暇保険の利用者としてカウントされる。

なので、育児における男女の負担をより正確に見るためには、育児休暇保険の支払い日数に占める男性の割合を見たほうが良い。それが、赤い棒で示した統計だ。それよると、男性が取得している育児休暇の割合は、1990年に7%だったものが、徐々に上昇して25%にほぼ到達した。

しかし、それでも25%である。50%までにはまだ程遠い。そこで、さらなる対策が議論されている。社会民主党はパパ・クォータを3ヶ月に延長すべきだと主張しているし、環境党は最大16ヶ月認められている育児休暇保険の利用期間を3分割して、3分の1を母親、3分の1を父親に固定し(つまり、その期間は母親もしくは父親が育児休暇を取得しなければ制度を利用できない)、そして残りを夫婦で自由に配分できるような制度を提案している。一方、左党やフェミニスト党などはより抜本的な改革が必要ということで、2分割、つまり、16ヶ月を夫婦で完全に二分することを提案している。

一方、現政権である中道保守連立の中では、この記事の冒頭で触れた自由党が社会民主党と同じ「パパ・クォータの3ヶ月化」を主張している。ただ、現政権の第一党である穏健党はパパ・クォータを延長することには消極的である一方、育児休暇の分担を等しくするほど減税が受けられる「平等ボーナス制度」の拡充を提案している。

もっと奇抜な提案をする党もある。現連立政権に加わりながら、今や存続の危機にあるキリスト教民主党は、なんと「パパ・クォーターなんか撤廃してしまえ」と主張しているのだ。育児休暇の分担は夫婦が自分たちで決めることであり、政府が勝手に押し付けるのは良くないという考えからである。しかし、そもそもパパ・クォータ制が導入された理由には、政策介入がなければ男女の平等な育児休暇負担が遅々として進まないからであり、キリスト教民主党の提案はそのような議論や苦労を全く無視したものである。保守を掲げる穏健党よりも保守的な党であるが、そんな党がそれでも選挙ポスターに「男女平等」を掲げているのは非常に滑稽である。ただ、若者の支持はほとんど失っており、支持者の大半は高齢者である(奇抜な、と書いたのはもちろん皮肉)。ちなみに、右翼政党であるスウェーデン民主党もパパ・クォータの廃止を主張している。

【 女性の多い教育・福祉部門の給与向上 】

既に触れたように、女性の平均的な賃金が男性よりも少なくなりがちなのは給与水準が比較的低い学校教育や保育・高齢者介護などの仕事に女性が多いことが一つの原因である。これらの職業のステータスを高め、給与水準を高くするための議論も盛んに続けられている。

例えば、自由党は学校教育や福祉部門において、きちんとした教育と経験を積んだ職員がキャリアの道を歩めるように、国庫を財源としたボーナス制度を導入することを提案している。また、これは現連立政権全体に言えることだが、福祉部門において公的・民間サービスを競合させることで、能力に応じた適正な給与が決まるようにすることを主張している。

一方、左派政党は、キャリアを積みたい職員に限らず、職員全体の給与水準が上がっていくように国庫による補填を提案している。また、社会民主党や左党などは、現政権のもとで保育や高齢者福祉などの質が低下した結果、家庭での無報酬労働が増え、それを主に女性が負担することで男女平等に歯止めがかかっていると指摘した上で、福祉部門の財源を充実させることでサービスの質と現業職員の給与を向上させ、現役世代が福祉の不安なく、安心して働けるようにすべきだと主張している。

【 パートタイマーのフルタイム化 】

女性の生涯賃金が男性よりも低くなり、それが年金受給額の男女格差に繋がっているわけだが、その理由の一つはフルタイムではなくパートタイムで働く女性の割合が高いことである。2013年の時点でパートタイムで働く女性の割合は30%で、これに対し男性は11%である。1987年にはパートタイムで働く女性の割合が45%、男性が6%であったことを考えると、女性の割合が減少し、男女間の差も減っていることが分かるが、それでもまだ大きな格差が残っている。

パートタイムで働く主な理由は、子育てなど家庭の事情でパートタイムのほうが働きやすいから、というものの他、パートタイムの仕事しか見つからないという理由も大きい。前者の場合は、育児休暇保険のところで書いたように育児労働の不平等な分担を改善していくことが鍵だと思うが、後者の場合は、本当はフルタイムで働きたい人がフルタイムで働けるようにしていかなければならない。例えば、高齢介護などの福祉部門においては、職員のシフトを構成する上でパートタイムで雇ったほうが雇い主に都合が良いため、職員をパートタイムで雇う場合が多々ある。雇い主は主に地方自治体などであるから、彼らに働きかけてフルタイムを希望するパートタイム職員のフルタイム化を要請したり、そのための財政支援を行うことなどが主に左派政党から提案されている。

各党の政策主張の違いを事細かにここで説明する時間はないが、このように現在の社会が抱える問題について、具体的な対策を各党が提示して議論しているのは面白い。百家争鳴というと大袈裟かもしれないが、それくらい様々な内容の提案が各党から出されている。そして、その効果の是非をめぐる議論については学術界の専門家の研究ともリンクしているし、アイデアそのものが学術界の研究に基づいていることも稀ではない。

今年5月の欧州議会選挙では、その半年前からフェミニスト党が突如として頭角を表し、男女平等や反差別(性別・人種)を掲げながら5.2%の得票率を得て議席を獲得したことは大きなニュースとなった。左派の既成政党である環境党や左党(旧共産党)、そして社会民主党にとっても男女平等は大きなテーマであるが、フェミニスト党の快進撃に触発されて、これらの党でもその議論が加速しているように感じる。

右派陣営の中ではリベラル主義を掲げる自由党が男女平等を主要な争点に選び、「Feminism utan socialism(社会主義に依らないフェミニズム)」というスローガンを掲げている。つまり、左派政党のいう男女平等・フェミニズムはアプローチが社会主義的であり、自由党はそれに代わるアプローチで男女平等を実現することを謳っているのである。

フェミニスト党と自由党の選挙ポスター

さて、男女平等・フェミニズムというテーマでは、スウェーデンでは特に男女の経済的な平等に焦点が当てられて盛んに議論されている。男女の経済的平等とは、性別にかかわらず、また夫婦であってもそれぞれが経済的に自立した生活を送れること、そして、その条件が皆に等しく与えられることであり、その実現は国の男女平等政策の目標の一つとなっている。

では、現状はどうか。男女の賃金格差を見てみよう。スウェーデンの統計中央庁(SCB)によると、業種や職能、職階、学歴などの違いを加味した上で男女の平均的なフルタイム賃金を比較した場合、女性の平均的賃金は男性の93%であるという(2012年)。一方、そのような違いを加味しないで比較した場合は、女性の平均的なフルタイム賃金は男性のそれの86%となる。これは、女性が一般的に賃金の低い業種や職種に偏っていたり、高い職階(管理職・役員)に女性が少なかったりするためである。

また、以上の比較はフルタイムで働いたと仮定した場合の賃金比較であるが、実際には女性のほうがパートタイムで働く割合が高いし、労働力率・就業率は男性よりも若干低いので、1年間の勤労所得を比較すると女性の平均的な勤労所得は男性の80%にしか及ばない(以上、数値はすべて2012年のもの)。

経済的平等といった場合、現役時代だけでなく、老後の経済的平等をも指す。スウェーデンの公的年金制度では、現役時代の勤労所得に比例して年金給付額が決まるので、現役時代の経済的格差は、そのまま老後の生活水準にも影響をおよぼすことになる。2012年時点での年金受給者を見ると、女性の年金受給額の平均は男性のそれの66%である。そのため、現役時代の経済格差をいかに小さくしていくかが政策的課題とされているのである。

では、何を是正していくべきか。(1) 雇用の際の差別をなくしたり、(2) 業種や職能、職階、学歴が同じなのに存在する男女間の賃金格差をなくす(つまり、上記の93%を100%にする)ことは当然であろう。これらは差別の問題である。しかし、それだけでなく、(3) 女性の多い業種の賃金を全体的に押し上げたり、(4) 管理職や役員の女性比率を高めていったり、(5) フルタイムで働く女性が増えるようにしていくこともそれと同じくらい重要である。

【 育児休暇保険の制度改革 - 「パパ・クォータ制」】

これらの問題の多くは、家事労働や育児労働の分担が不平等であることに起因していると考えられる。特に育児休暇である。スウェーデンの育児休暇保険制度では、1974年からは男性にも受給権が与えられるようになった。これは世界で初めてのことだったが、しかし、残念ながらそれだけでは男性の育児休暇の取得率は増えなかった。育児休暇保険の支払い日数に占める男性の割合は1980年の時点で僅か5%。1990年になっても7%とほとんど変わらなかった。

一つの打開策として、育児休暇のうち1ヶ月間は父親が取らなければ、その分の手当がもらえない、という「パパ・クォータ制度」が1995年に導入される。そして、2002年にはこれが2ヶ月に延長された。また、2008年からは夫婦が育児休暇を等しく取れば取るほど減税が受けられる「平等ボーナス制度」が導入がスタートした。

上のグラフは、育児休暇を取る男性の割合を示したものだ。青の棒は育児休暇保険の利用者に占める男性の割合。1980年代終わりは25%だったのが、今では45%に達している。しかし、この青い棒で示した統計では男性が1日でも育児休暇を取れば、育児休暇保険の利用者としてカウントされる。

なので、育児における男女の負担をより正確に見るためには、育児休暇保険の支払い日数に占める男性の割合を見たほうが良い。それが、赤い棒で示した統計だ。それよると、男性が取得している育児休暇の割合は、1990年に7%だったものが、徐々に上昇して25%にほぼ到達した。

しかし、それでも25%である。50%までにはまだ程遠い。そこで、さらなる対策が議論されている。社会民主党はパパ・クォータを3ヶ月に延長すべきだと主張しているし、環境党は最大16ヶ月認められている育児休暇保険の利用期間を3分割して、3分の1を母親、3分の1を父親に固定し(つまり、その期間は母親もしくは父親が育児休暇を取得しなければ制度を利用できない)、そして残りを夫婦で自由に配分できるような制度を提案している。一方、左党やフェミニスト党などはより抜本的な改革が必要ということで、2分割、つまり、16ヶ月を夫婦で完全に二分することを提案している。

一方、現政権である中道保守連立の中では、この記事の冒頭で触れた自由党が社会民主党と同じ「パパ・クォータの3ヶ月化」を主張している。ただ、現政権の第一党である穏健党はパパ・クォータを延長することには消極的である一方、育児休暇の分担を等しくするほど減税が受けられる「平等ボーナス制度」の拡充を提案している。

もっと奇抜な提案をする党もある。現連立政権に加わりながら、今や存続の危機にあるキリスト教民主党は、なんと「パパ・クォーターなんか撤廃してしまえ」と主張しているのだ。育児休暇の分担は夫婦が自分たちで決めることであり、政府が勝手に押し付けるのは良くないという考えからである。しかし、そもそもパパ・クォータ制が導入された理由には、政策介入がなければ男女の平等な育児休暇負担が遅々として進まないからであり、キリスト教民主党の提案はそのような議論や苦労を全く無視したものである。保守を掲げる穏健党よりも保守的な党であるが、そんな党がそれでも選挙ポスターに「男女平等」を掲げているのは非常に滑稽である。ただ、若者の支持はほとんど失っており、支持者の大半は高齢者である(奇抜な、と書いたのはもちろん皮肉)。ちなみに、右翼政党であるスウェーデン民主党もパパ・クォータの廃止を主張している。

【 女性の多い教育・福祉部門の給与向上 】

既に触れたように、女性の平均的な賃金が男性よりも少なくなりがちなのは給与水準が比較的低い学校教育や保育・高齢者介護などの仕事に女性が多いことが一つの原因である。これらの職業のステータスを高め、給与水準を高くするための議論も盛んに続けられている。

例えば、自由党は学校教育や福祉部門において、きちんとした教育と経験を積んだ職員がキャリアの道を歩めるように、国庫を財源としたボーナス制度を導入することを提案している。また、これは現連立政権全体に言えることだが、福祉部門において公的・民間サービスを競合させることで、能力に応じた適正な給与が決まるようにすることを主張している。

一方、左派政党は、キャリアを積みたい職員に限らず、職員全体の給与水準が上がっていくように国庫による補填を提案している。また、社会民主党や左党などは、現政権のもとで保育や高齢者福祉などの質が低下した結果、家庭での無報酬労働が増え、それを主に女性が負担することで男女平等に歯止めがかかっていると指摘した上で、福祉部門の財源を充実させることでサービスの質と現業職員の給与を向上させ、現役世代が福祉の不安なく、安心して働けるようにすべきだと主張している。

【 パートタイマーのフルタイム化 】

女性の生涯賃金が男性よりも低くなり、それが年金受給額の男女格差に繋がっているわけだが、その理由の一つはフルタイムではなくパートタイムで働く女性の割合が高いことである。2013年の時点でパートタイムで働く女性の割合は30%で、これに対し男性は11%である。1987年にはパートタイムで働く女性の割合が45%、男性が6%であったことを考えると、女性の割合が減少し、男女間の差も減っていることが分かるが、それでもまだ大きな格差が残っている。

パートタイムで働く主な理由は、子育てなど家庭の事情でパートタイムのほうが働きやすいから、というものの他、パートタイムの仕事しか見つからないという理由も大きい。前者の場合は、育児休暇保険のところで書いたように育児労働の不平等な分担を改善していくことが鍵だと思うが、後者の場合は、本当はフルタイムで働きたい人がフルタイムで働けるようにしていかなければならない。例えば、高齢介護などの福祉部門においては、職員のシフトを構成する上でパートタイムで雇ったほうが雇い主に都合が良いため、職員をパートタイムで雇う場合が多々ある。雇い主は主に地方自治体などであるから、彼らに働きかけてフルタイムを希望するパートタイム職員のフルタイム化を要請したり、そのための財政支援を行うことなどが主に左派政党から提案されている。

※ ※ ※ ※ ※

各党の政策主張の違いを事細かにここで説明する時間はないが、このように現在の社会が抱える問題について、具体的な対策を各党が提示して議論しているのは面白い。百家争鳴というと大袈裟かもしれないが、それくらい様々な内容の提案が各党から出されている。そして、その効果の是非をめぐる議論については学術界の専門家の研究ともリンクしているし、アイデアそのものが学術界の研究に基づいていることも稀ではない。