おはよう、

在庫整理をしました。その中で「鎌倉三十三観音めぐり」をする中で、鎌倉の歴史を感じる事柄に触れた。それは、「

鎌倉・十井」、「鎌倉・十橋」でした。これを探索・散策しながら鎌倉界隈をぶらり散歩しました。その珍道中紀行を備忘録として

します。「鎌倉十井」は、意外と寺院の近隣エリアに存在している。但し、昨今は、陥没、埋没などで、2ヶ所は拝観することができなかった。

「

鎌倉十井」とは、

昔から鎌倉は、あまり良い水にはめぐまれない土地だったため、良水の涌く井戸は大変貴重でした。十井は、江戸時代に伝説や云われなどがある井戸を「

名数」で紹介したのが始まりである。(江戸時代に鎌倉の観光名所として定められた井戸。

鎌倉五名水と同じく、良質な水が湧く井戸や伝説の残る井戸が名所とされた。)

この他、歴史を物語るものとして、海蔵寺の「

十六ノ井」、元八幡の「

石清水ノ井」、極楽寺の「

極楽寺ノ井」などがある。

項番は小生が、勝手に付けた番号です。

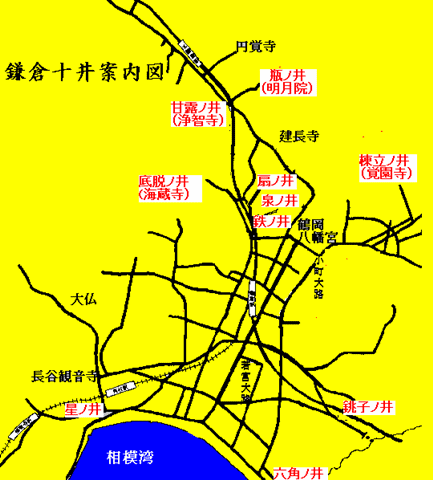

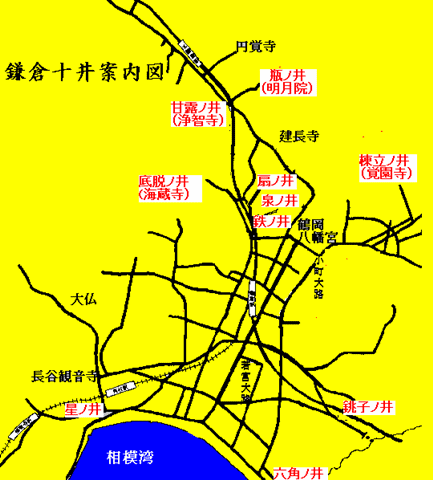

「鎌倉十井」のエリアマップ (出典元:インタネット情報)

NO.1 「鉄ノ井(くろがねのい)」

小町通の鶴岡八幡宮よりにある井戸で

NO.1 「鉄ノ井(くろがねのい)」

小町通の鶴岡八幡宮よりにある井戸で、鶴岡八幡宮や壽福寺、新清水寺などを焼いた正嘉二(1258)年の大火事で、新清水寺にあった鉄造観音像が土中に埋もれた。後年この井戸からその鉄造観音像の頭部が見つかったため、この名がついた。井戸の向かいにお堂を建てそこへその観音像の頭を祀っていたが、明治の廃仏毀釈でお堂は壊され、祀られていた観音像は鉄クズ屋に引き取られ運ばれた。ところが人形町あたりでどうにもこうにも観音像が動かせなくなり、そこにあった大観音寺に祀られたという言い伝えがある。現在も東京・人形町の「

大観音寺」のご本尊として祀られている。かつては、瀬戸小路と呼ばれる農道で、鶴岡八幡宮の西側の鶯ヶ谷で汲んだ水を市中で売るため、水売屋が往来していた道といわれる。

「

大観音寺」は、江戸三十三観音霊場の一つ;第三番札所

「井戸標(新しい石柱)」、「紹介の板標」、「石碑:史跡碑」

2

3 昨今綺麗に整備された外観

NO.2 「底抜ノ井(そこぬけのい)」

井戸は海蔵寺門に向かって右脇にある

NO.2 「底抜ノ井(そこぬけのい)」

井戸は海蔵寺門に向かって右脇にある。!!!(崖崩れで、反対側に井戸を掘り、昭和になってもとの位置に戻された)。安達泰盛の娘で金沢顕時の室になった千代能が水を汲んだとき、桶の底が抜けて「千代能がいただく桶の底抜けて 水たまらねば月もやどらじ」と詠んだからだとか、上杉家の尼が修行をしていたときに、水を汲むと桶の底が抜けて「賤の女が いただく桶の 底抜けて ひた身にかかる 有明の月」と詠んだからなどと言われる。桶の底が抜けたことで頭から水をかぶり、心の底が抜けて、わだかまりが解け、悟りが開けたという解脱の歌なのだ。

「紹介の板標」 「井戸標(新しい石柱)」

2

3 綺麗な水が湧き出ている。水鏡も見られる。

NO.3 「泉ノ井(いづみのい)」

浄光明寺の門前の坂を少し上ったところにある

NO.3 「泉ノ井(いづみのい)」

浄光明寺の門前の坂を少し上ったところにある。以前ほどの勢いは無くなったものの今でもきれいな水が湧き出ており、井戸も当時の趣を留めている。この辺りはこの井戸の名前から泉ヶ谷(いずみがやつ)と呼ばれている。

「石柱」

「紹介の板標」 「井戸標(新しい石柱)」

2

3 湧水が少し出ている。

No.4 「銚子ノ井(ちょうしのい) (石ノ井)」

長勝寺近くの美容院脇のとても狭い路地にある

No.4 「銚子ノ井(ちょうしのい) (石ノ井)」

長勝寺近くの美容院脇のとても狭い路地にある。気をつけて探さないと見落としてしまいそうな路地の隅にひっそりとある。(家と家の隙間を通す細い道沿い)。井戸の形がお酒をそそぐお銚子に似ていることから、この名がついたとされる。また、蓋や側面が石でできているので、「

石ノ井」とも呼ばれる。

「井戸標」

2

NO.5 「星月ノ井(ほしずきのい)」

坂ノ下の虚空蔵堂の階段下にある

NO.5 「星月ノ井(ほしずきのい)」

坂ノ下の虚空蔵堂の階段下にある。昔この辺りは昼なお暗く、昼間でも井戸に星が輝いて見えたという言い伝えから名前がついた。近所に住んでいた卑女が誤って包丁を落としてから、星は見えなくなってしまったといわれる。すぐ横には虚空蔵堂へ上る階段があり、星月ノ井とお堂は関わりが深く、この井戸に虚空蔵菩薩が現れたので行基が像を彫ってお堂にまつったとされる。別名「

星ノ井」又は「

星月夜ノ井」と呼ばれる。

「石柱」

2 「石碑:史跡碑」 「井戸標(新しい石柱)」

3 紹介の板標

NO.6 「六角ノ井(ろっかくのい) (矢の根の井)」

材木座の海際の道にある

NO.6 「六角ノ井(ろっかくのい) (矢の根の井)」

材木座の海際の道にある。平安時代の弓矢の達人であった源為朝は保元元年(1156)の保元の乱で敗れ、二度と弓がひけないようにと、腕の筋を切られて伊豆大島に流された。しかし、自分の腕をためしてみたかった為朝は、大島から鎌倉の天照山(光明寺裏山)めがけて矢を射たところ、この井戸に落ちたと伝えられる。この井戸は八角形ですが、鎌倉側に六画あるためにこう呼ばれてる。別名を「

矢の根ノ井」というが、これは、村人が矢の根を拾い上げると水の質が悪くなったので、元に戻したところ、もとのような清水が涌き出るようになったという伝説。

「紹介の板標」 「井戸標(新しい石柱)」

2

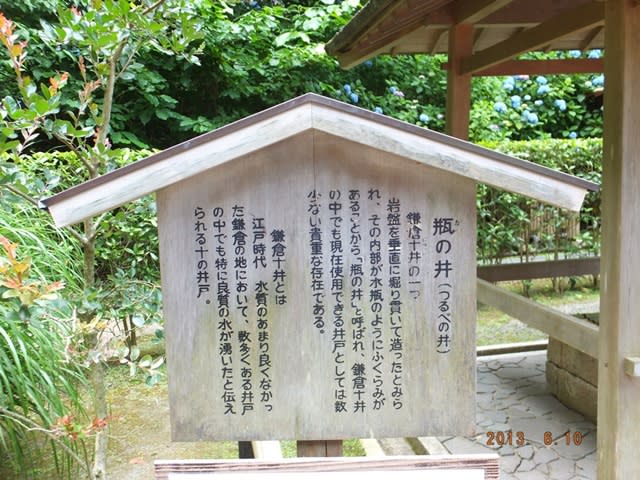

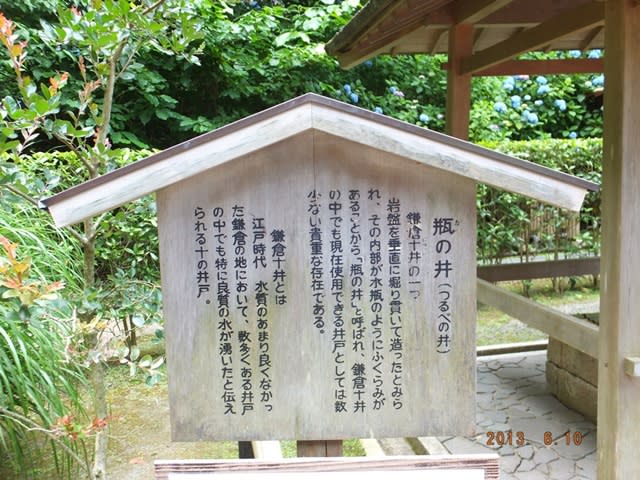

No.7 「瓶ノ井(つるべのい)」

明月院の境内の宗猷堂(そうゆうどう)のすぐ近くにある

No.7 「瓶ノ井(つるべのい)」

明月院の境内の宗猷堂(そうゆうどう)のすぐ近くにある。岩盤を直接くり貫いて造ったとみられ、内部が水瓶のように膨らんでいることから瓶の井と呼ばれ、現在でも使える貴重な井戸。別名「

甕の井」(かめのい)」と呼ばる。

「紹介の板標」

2

No.8 「甘露ノ井(かんろのい)」

浄智寺門前にある

No.8 「甘露ノ井(かんろのい)」

浄智寺門前にある。蜜のように甘くおいしい水で、不老不死の効能があったと言われていた。昨今は、庫裏の裏側に「

新しい甘露ノ井」が存在する。元の甘露ノ井と水脈を同じくし、飲用として使用されているのは、ここだけでしょうか!!!。

「井戸標(新しい石柱)」

2

3

NO.9 「棟立ノ井(むねたてのい)(非公開・危険回避、埋没して、形も確認不可のため)」

覚園寺の山の上にある

NO.9 「棟立ノ井(むねたてのい)(非公開・危険回避、埋没して、形も確認不可のため)」

覚園寺の山の上にある。かつて弘法大師がこの水をあか水として仏に備えたと伝えられている。井の形が家の棟の形をしていることから、この名がついたと言われてる。山肌に造られた横井戸で、流れ出てくるところを堰き止めた形である。その上に屋根がつけられている。残念なことに現在は山崩れにより、埋もれて確認ができないとのこと。別名「

破風ノ井(はふうのい)」と呼ばれる。

→(拝観不可)現在は、「

非公開」であり、位置、形態も未確認、従って写真撮影もできていない。残念。

No.10 「扇ノ井(おうぎのい)(非公開・民家の敷地のため」

扇ノ井は、源頼朝の娘大姫の守仏が祀られている岩舟地蔵堂の向かい道の一本浄光明寺よりの路地にある個人宅の裏山の裾にある。名前の由来は扇の形をしているからだとか、静御前が扇をおさめたからだとおい説がある。個人宅のため見ることはできなかった。

→(拝観不可)現在は、「

個人邸宅内」であり写真撮影できず、かつ位置も十分に確認不可、残念。

以上

コメント;

します。

します。