昔から「酒は百薬の長」と言いますが、それもせいぜいホロよい加減までです。健康に差しさ

昔から「酒は百薬の長」と言いますが、それもせいぜいホロよい加減までです。健康に差しさ

わりのない酒の量は、日本酒なら1合弱までと言います。これは肝臓のアルコール処理能力から算出された数字で、お酒の強い弱いには殆ど関係がないそうです。

わりのない酒の量は、日本酒なら1合弱までと言います。これは肝臓のアルコール処理能力から算出された数字で、お酒の強い弱いには殆ど関係がないそうです。

ですから、以前「下戸(げこ)」でお話したようなアセトアルデヒド脱水素酵素の型には関係がないということになります。

酒に強いといって、毎晩深酒していたのでは、確実に肝硬変やアルコール中毒になるそうですから、やはり飲むのもほどほどにということでしょうか。

さて、ひどく酔っ払ってしまうことを「泥酔(でいすい)」と言いますが、この理由が面白いので紹介しましょう。

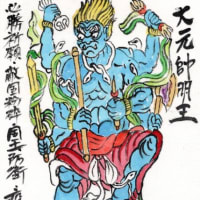

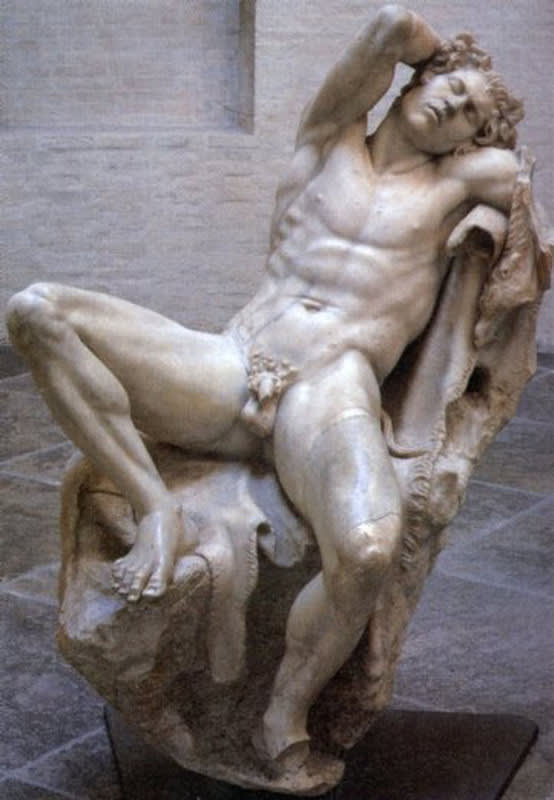

実はこの「泥(でい)」というのは「虫の名前」だったのです。中国の 3 世紀ごろ(漢の時代25~220年)に記された古書「異物志」という文献の中出て来る、「南海に住むという空想上の虫」で、「骨がなく、水中にいるときは活発だが水を離れると酔って正体をなくしたように、フニャフニャになってしまうという虫」だそうです。だからこの「泥虫(でいちゅう)」のように酔っ払ってフニャフニャになってしまうことを、「泥酔」と呼ぶようになったのです。「泥のように眠る」は「泥虫のように眠る」ということだったのです。

実はこの「泥(でい)」というのは「虫の名前」だったのです。中国の 3 世紀ごろ(漢の時代25~220年)に記された古書「異物志」という文献の中出て来る、「南海に住むという空想上の虫」で、「骨がなく、水中にいるときは活発だが水を離れると酔って正体をなくしたように、フニャフニャになってしまうという虫」だそうです。だからこの「泥虫(でいちゅう)」のように酔っ払ってフニャフニャになってしまうことを、「泥酔」と呼ぶようになったのです。「泥のように眠る」は「泥虫のように眠る」ということだったのです。

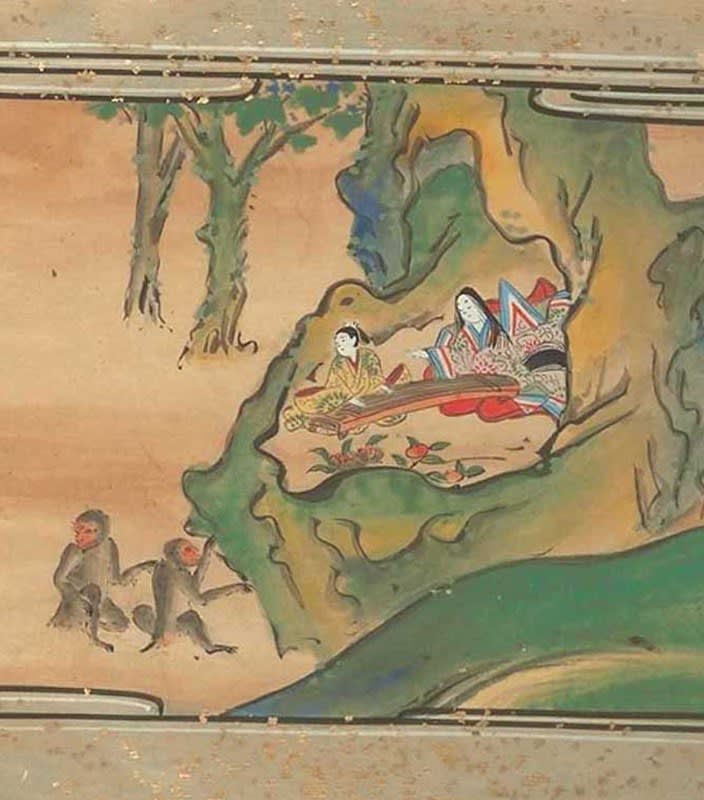

「宇津保物語(うつほものがたり)」平安中期の物語。20巻。作者不詳。の中に「みなひと泥(でい)の如(ごと)く酔ひて・・・」という文章が出ています。

「宇津保物語(うつほものがたり)」平安中期の物語。20巻。作者不詳。の中に「みなひと泥(でい)の如(ごと)く酔ひて・・・」という文章が出ています。

「宇津保物語」は、平安時代に作られた伝奇物語です。長編の物語作品としては日本初になります。「源氏物語」や「枕草子」の中でその一部が紹介されており、それ以前には存在していたと考えられます。

平安時代(794年?1185年/1192年頃)とは、794年に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから、鎌倉幕府の成立までの約390年間を指す日本の歴史の時代区分の一つ。京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上唯一の中心であったことから平安時代と称する。

ちなみに、酔っ払いをよく「トラ」と言いますが、これは昔お酒のことを「ささ」といったところからきた洒落(しゃれ)です。つまり、ささ(笹)にはトラ(虎)がつきものなので酔っ払いのことを「トラ」というわけです。

したっけ。