昔から縁起のよい鳥とされ、「イシタタキ」の愛称をもつ「セキレイ(鶺鴒)」は、その様子からも「勤勉な鳥」とも言われています。その様子は尾を上下にふたかと思うとつつつっと歩き、とにかくじっとしていません。そんなところから「勤勉な鳥」といわれているのだと思います。今後更なる発展と活性化を目指す喜多方市(福島県会津地方の北部)の象徴としてふさわしい鳥です。

昔から縁起のよい鳥とされ、「イシタタキ」の愛称をもつ「セキレイ(鶺鴒)」は、その様子からも「勤勉な鳥」とも言われています。その様子は尾を上下にふたかと思うとつつつっと歩き、とにかくじっとしていません。そんなところから「勤勉な鳥」といわれているのだと思います。今後更なる発展と活性化を目指す喜多方市(福島県会津地方の北部)の象徴としてふさわしい鳥です。

セキレイはキャンプ場のような人の出入りの多い場所にも平気で酢を作ります。日々にもいつもと同じようにすまして卵を抱いているかと思うと尾をふりふりベランダや柵の上で賑やかなキャンプ場の様子を見物した後、のんきに餌を探しに出掛けたりします。

以前、新聞にセキレイがトラックのエンジンルームに巣を作った話が掲載されたことがあります。運転手さんは、雛が巣立つまでトラックをセキレイに貸してあげたそうです。それほど、セキレイは身近な鳥なのです。家のすきまなどにもよく巣を掛けます。

そんなことで、彼らの巣作りや子育てを身近で見てきたため勤勉に見えたのかもしれません

笹野一刀彫は、米沢市の笹野地区に古くから伝わる有名な郷土玩具、サルキリという独特な刃物一本で彫り上げることから「笹野一刀彫」と呼ばれています。

笹野一刀彫は、米沢市の笹野地区に古くから伝わる有名な郷土玩具、サルキリという独特な刃物一本で彫り上げることから「笹野一刀彫」と呼ばれています。

上杉鷹山公の教えである勤倹勤勉の精神が、笹野彫りにもよく現れているとされています。

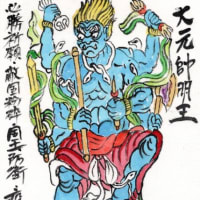

笹野彫は米沢市南部の笹野観音の縁日に当たる1月17日(以前は12月17日)に、縁起物として売られ人々に親しまれているようです。観音堂は大同元年(806年)の創建で、笹野彫の中でも「蘇民将来」は慶長7年の文献に出ており、相当古く上杉鷹山公以前から作られていたといいます。現在の笹野彫は、鷹山公が家臣達の内職や農家の副業として奨励されたことから盛んになり、蘇民将来のほか恵比寿大黒・お鷹ぽっぽ・笠かむり・餅つき兎・鶏・亀・せきれいなどがあるそうです。

それぞれ貴重な教訓が含まれており、笹野観音の境内にある笹野彫記念塔には「鶏の如く早起きし、兎の餅つきの如く勤勉に、藁笠つけて働けば、鷹の如く禄高を増し、恵比寿大黒にあやかり福徳円満にむかえ、蘇民将来の子孫の如く無病息災にして、亀の如く長生きし、鶺鴒の如く子孫繁栄する」の碑文があるそうです。

したっけ。

疑問に対して迅速な情報のご提供にはいつも恐れ入ります。ありがとうございます。セキレイは勤勉ではなくて子孫繁栄のほうでしたか?ひとつひとつの姿に謂れがついていて面白いですね。親戚が山形に多いのでなじみがあります。もともとは冬場に生花を仏前にお供えするのが大変なので、削りかけで作った花から始まったと聞いてます。この削りかけのルーツはアイヌ文化にあるとかないとか聞きますね。東京近辺でも、今はやっているところが少ないかもしれませんが、「つくりもの」とかいって豊作を願って削りかけの飾りを自分で作って祀る家があったみたいです。ドイツも木製の玩具や飾りの多いところで、笹野彫に似たもみの木とかいろいろあるんです。アイヌの文化は大陸を伝わってつながっていたのでしょうか?