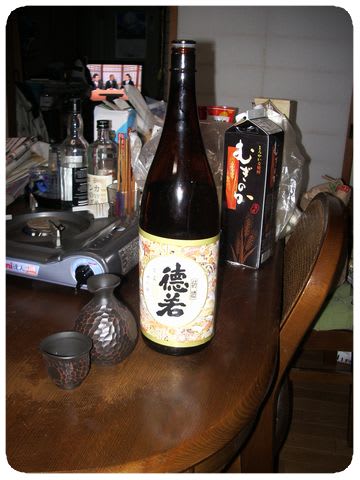

徳若という銘柄のお酒を紹介しました。

純米原酒や『純米21』というお酒は美味しかった。

だから熱燗でその1升800円の『徳若』を飲んでみたいと思っていました。

誘惑に負けてわざわざ車で買いに出かけました。

わざわざ西宮まで出かけて1本だけ買うのもヘンやし、2本買っておきました。

早速燗にして飲みましょう。左にある赤茶色の徳利と猪口は名古屋赴任当時、気に入ってた常滑のお店で清水の舞台を飛び降りるつもりで「エイ!ヤッ!」と思い切って買ったものです。

後ろのテレビでは大相撲の中継で真ん中にHAWKSの松中選手が出ていますから、何日の何時ごろの写真か判りますね。

ところがひと口飲んで「アリャ!?」と思ったのでした。

甘い、ベタベタした甘さではないんですが、とにかく甘い。

2本も買ったのは失敗でした。

まぁ。こんな味が好きな人もおられることでしょう。

これは買ったのではありません。

久々に行った立飲み屋さんがくれたんです。

この頃けえへん(来ない)から、繋ぎ止めの意味だったんでしょうか?

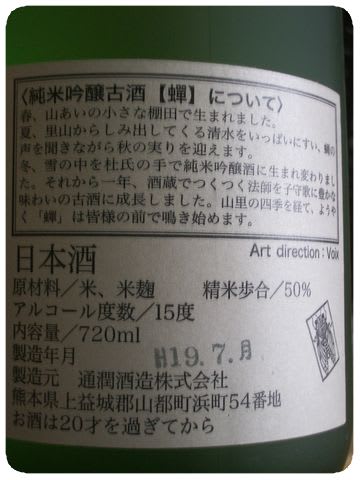

『純米吟醸古酒』なんてあまり聞き慣れない組み合わせです。

古酒は元来焼酎に使われている言葉ですね。

お酒は放っておいたら、酢になると言われてますから・・・大丈夫でしょうか?

まぁラベルを見ている限り、詩情たっぷりのお酒です(バルタン星人が貼ってあるように見えるけど・・・)。

熊本県上益城郡山都町・・・これは『ヤマトマチ』と読むのでしょうか?

詩情豊かなラベルから、考古の世界へ誘われます。

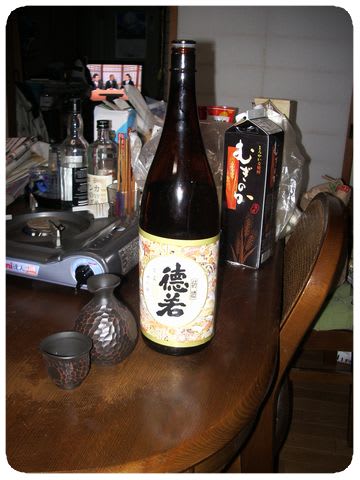

純米原酒や『純米21』というお酒は美味しかった。

だから熱燗でその1升800円の『徳若』を飲んでみたいと思っていました。

誘惑に負けてわざわざ車で買いに出かけました。

わざわざ西宮まで出かけて1本だけ買うのもヘンやし、2本買っておきました。

早速燗にして飲みましょう。左にある赤茶色の徳利と猪口は名古屋赴任当時、気に入ってた常滑のお店で清水の舞台を飛び降りるつもりで「エイ!ヤッ!」と思い切って買ったものです。

後ろのテレビでは大相撲の中継で真ん中にHAWKSの松中選手が出ていますから、何日の何時ごろの写真か判りますね。

ところがひと口飲んで「アリャ!?」と思ったのでした。

甘い、ベタベタした甘さではないんですが、とにかく甘い。

2本も買ったのは失敗でした。

まぁ。こんな味が好きな人もおられることでしょう。

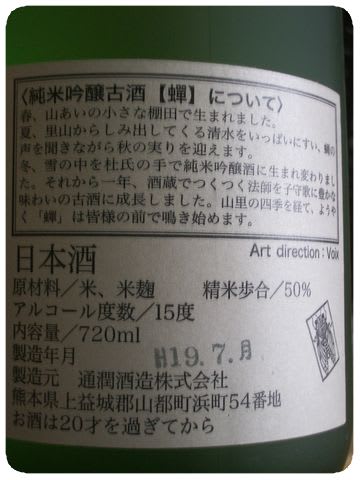

これは買ったのではありません。

久々に行った立飲み屋さんがくれたんです。

この頃けえへん(来ない)から、繋ぎ止めの意味だったんでしょうか?

『純米吟醸古酒』なんてあまり聞き慣れない組み合わせです。

古酒は元来焼酎に使われている言葉ですね。

お酒は放っておいたら、酢になると言われてますから・・・大丈夫でしょうか?

まぁラベルを見ている限り、詩情たっぷりのお酒です(バルタン星人が貼ってあるように見えるけど・・・)。

熊本県上益城郡山都町・・・これは『ヤマトマチ』と読むのでしょうか?

詩情豊かなラベルから、考古の世界へ誘われます。

「特若」というブランドを調べてみましたが、

最近独立された蔵元なようで、

お酒のタイプ等はまだまだ未知の要素がありありです。

ただ、名の知れぬ地酒を買うのは、

旅先で入る飲み屋の赤暖簾と同じで、

当たるも八卦、当たらぬも八卦です

「古酒』の呼び名は清酒には聞き慣れないかもしれませんが、

焼酎以外にも普通に用います。

時代的な嗜好の変化で市場に出回らなかったりなだけで、

流行廃りがあったりするようです。

つーたんさんが答えてくれるだろうと、期待していたのです。

古酒の名称はお酒にも使われるのですか。

ただ少しニュアンスが違うように感じるのですが・・・つまり市場に出回らない=流行り廃りがあるというのは、古くからある酒(銘柄)の意味ではありませんか?それはそれで理解が出来ます。

焼酎で言われる古酒は、何年ものと表示があるように流行り廃りに関係なく、長く樽や甕に寝かせたものを指していると思うのです。

それで私は、お酒は長く置くと酢になってしまうのではと思ったのでした。

栓を抜けへんかったら大丈夫やでとか、○年以内なら飲めるでとか、そういうことを教えて欲しいなぁ。

今日の記事でもあるように昨夜は阿倍野のベルタまで行ってきました。天王寺からの歩きなので、当然『明治屋』の前を通ります。

実はつーたんさんのBlogに投稿した先月の23日は、予告通り『明治屋』に行ったのです。

久しぶりに行ったので、マスター(熱燗をつけてくれる人)も変わってました。おかみさんと前からいる女の子は相変われずでしたが、他の人は変わってしまっていて、その雰囲気が昔と随分違うなぁと感じたのです。

一番変わったなと感じたのは客層です。その日だけだったのかも知れませんが、女の人が多く騒々しいのです。少し期待外れになってしまいました。

なので帰りの『チョット一杯』は他の店にしました。

ところが、『明治屋』のがんばりで商店街の阿倍野再開発はどうやら延期になったみたいやのに、飛田へ降りていく道・アポロの裏の商店街は軒並み閉店になってしまっていました。目指した飲み屋は10月10日で閉店と書いてありました。

淋しさと名残惜しさを感じ、しょうもない再開発を進める大阪市に今更ながら腹が立ちます。

私が投票した人ではないけど、平松さんはその辺りのことをどう考えておられるのでしょうね。

ビール類が良い例で、日本ではビール、発泡酒、雑酒等とありますが、例えばその多彩さがちょこちょこ話題になるベルギービールは、フルーツやハーブを使うことが多く、多くのものは日本では発泡酒と分類されています。

焼酎において「古酒」とラベルに記載する為には、3年以上の貯蔵熟成が必要であると定められています。ただし、これはどのような状態で、どのようになった物をそう呼ぶべきであるというものではなく、3年という数字だけのものです。なので、低温で貯蔵するのか、常温で貯蔵するのかによって作用する熟成の作用も違いがでます。また、最近になって決まりは変わりましたが、以前は泡盛は、その泡盛にブレンドされたもので一番古い年数を名のって良いことになっていました。例えば、1年物の新酒に30年ものの古酒を数%混ぜて、30年古酒と記載してよかったのです。これは、何も泡盛の文化が詐欺めいたものであるのではなく、そこにこそ泡盛の泡盛たる所以があります。それは泡盛の貯蔵熟成方法である「しつぎ」という文化です。簡単にいうとカメにいれた古い泡盛に新しい新酒の泡盛を足していくのですが、これを親から子へと引き継ぎながら受け継いでいきます。故に古くまろやかになったお酒には、常に新しい血である新酒が流れ込んでいきます。ここにはごまかしではなく、それぞれに固有の風土からくる伝統が息づいています。

清酒に関してですが、基本的に清酒は毎年できた物を飲み尽くしていく習慣があったため、その年の物以上に古い物は全て古酒です。ただ、一部の団体等では、自主的に3年以上等の基準を設けたりしています。焼酎以上に構成要素の成分が多い清酒では、それぞれ貯蔵条件により、同じ年数でも様々な熟成度合いをしめします。なので、冷蔵で3年置いておくのと、常温で同じ期間置いておくのでは、大きな差がでます。単純な年数そのものでの古酒基準はある意味その時代ごとに恣意的規定されるともいえそうです。

少し長くなり過ぎましたので、このへんで止めておきます。

田舎に帰ってました。

返事が送れて申し訳ありません。

国税局の管轄のお話はつーたんさんのBlogを読んで、理解しています。

古酒について、いろいろとご教示していただき、ありがとうございます。

お酒は放っておいても、別段酢になるわけではないんですね。

冷蔵庫にもうかれこれ5年位置いてあるお酒があるのですが、大丈夫なのでしょうか?古酒になってるんでしょうか?

他に常温で放置しているお酒も何本かあるのですが・・・