協力隊通信9月号です。掲載が遅くなって申し訳ありません。

9月に入り秋雨が降る中ですが、稲刈りができる高揚感でわくわくしています。

季節の変わり目なので、体調に気を付けて過ごしたいと思います。

瑞穂地区 諸岡

協力隊通信9月号です。掲載が遅くなって申し訳ありません。

9月に入り秋雨が降る中ですが、稲刈りができる高揚感でわくわくしています。

季節の変わり目なので、体調に気を付けて過ごしたいと思います。

瑞穂地区 諸岡

皆さん!年賀状って書いてますか??

年賀状って、日本ではいつから始まった文化かご存知ですか!?

年賀状にはもちろん、

「紙と文字」そして、通信の普及が不可欠ですが、

平安後期頃から年始の挨拶を含むやり取りが、年賀の書状として交わされていたという記録があるようです。

そして、今のように葉書として年賀状を送るという文化は、

明治20年前後から国民の年中行事の一つとして定着してきたということです。(年賀状博物館より引用)

そんな年賀状の文化も、インターネットや携帯電話、スマホの普及によって、

過去の遺物となりつつあります。。。

しかし、やはり手で書くという"手間"をかけることによって生まれる年賀状は、

とても心の通ったコミュニケーションのひとつの形であると考えます。

とまぁ、例によって前段が長くなってしまいましたが、、、

歴史があり、優れたコミュニケーションツールであるにも関わらず、

スマホなどで簡易的に年始の挨拶をやり取りするようになった現代社会へのアンチテーゼとして、

衰退しつつある年賀状の文化を再び広げていこうじゃないか!!

と、そこまでの気概はございませんが、

今年も小学生と一緒に、普段お世話になっている地域の人たちへの感謝の気持ちを込めた取り組み、

年賀状書きを行ってきました。

これは、新井南小学校にご協力頂きまして、

3年生~6年生までの小学生に年賀状を書いてもらい、

それを協力隊が活動している地域の高齢者の方々に届けるという取り組みです。

まだまだ元気なおじいちゃんおばあちゃん達も、

この雪深い冬はどうしても家にいる時間が長くなってしまい、

刺激も少なくなってしまいます。

そこで、小学生からの年賀状をお正月に届けることで、

少しでも刺激を感じてもらったり、交流の機会として活用してもらうことを目的としています。

12月14日、小学校の授業の時間を一時間頂戴しました。

この取り組みの趣旨を子どもたちに説明し、

また、それぞれ協力隊の活動している地区の高齢者の状況なども話し、

実際に子ども一人につき1枚~2枚ほどを思い思いに書いてもらいました。

年賀状は、皆書いたことがあるみたいです。素晴らしい!!

「今年頑張ったことや楽しかったこと。」「来年頑張りたいこと。」等々。

協力隊も子どもたちのところを回りながら、

今年何が楽しかったー?などコミュニケーションを図ります。

また、それぞれ事前に用意してくれたペンやシールなどを使って、

思い思いに来年の干支である"犬"も交えながら、個性的な年賀状を書いてくれました。

おじいちゃん・おばあちゃんたちが見やすいようにって、

字も大きく丁寧に書いてくれました^ ^

手書きのとっても心のこもった年賀状になりました!!

これからは協力隊が、地域の方々へのご案内なども抜かりなく行い、

真心こもった年賀状を、気持ちと一緒に地域の高齢者の人たちに届けたいと思います。

喜んでもらえたら嬉しいなー^ ^

先日、FBで藤の花の話題をアップしましたが、皆さんご覧になりましたか?

(いきいき長沢のブログへGO)

今日も藤の花の話題を異なる切り口でアップしたいと思います。写真を見てください。

藤はつる性の植物なので、何かに絡まって、日光を求めて上へ上へと伸びていきます。

花が満開の今、とても美しいのですが・・・。支えにされてしまった樹木の気持ちは??

そして藤の花に覆われた木々の林床は暗くなり、太陽光が届かず生息できない植物も

出てきます。次の写真の右側、木の根元辺りをみると、暗いですよね。

次の写真は、隣同士の木の葉を比べてみました。

上の写真は藤つるが絡まっている木の葉っぱ。

下が絡まれていない葉。新緑、どちらが元気でしょうか?

藤の花を写真に撮りながら、山を下りてきました。

この木を見て、わかりやすいなーと思いました。

周りの木々は元気な葉っぱを付けているのに、

ツルが巻き付いている木は、明らかに弱っています。

ということで、森を守るためには「つる」切りをしないと、木が死んでしまう恐れがあるということ。

森の保全には人の手が必要。美しい反面、こういった視点もあるのです。

「つる」切りをしたら、この丈夫な「つる」を使って、籠にするという道があります。

(アケビや山ブドウのつるで素敵な作品がありますよね。藤つるは太いか??)

製作するには、下処理もありますが、オリジナルオブジェ、作りたいですね(*^_^*)

これは、新井克雪管理センターにあったものをお借りしました。

森の手入れと、森の楽しみ。花の美しさを愛でつつ、こういった想いも馳せてみてください。

藤の花に想うこと、でした。

雪解けが進んできた中山間地では、山菜もチラホラと顔を出し始め、春の訪れを感じます。

年度末に当たるこの季節、地域の小学校生の一年の学習の総決算をご紹介します。

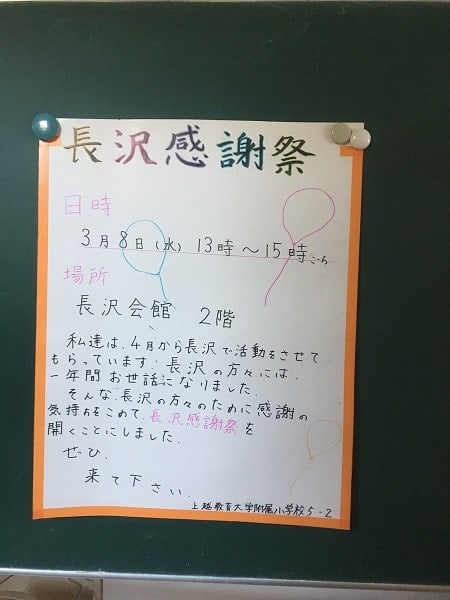

まず長沢地区では、上越教育大付属小学校の5年生が、今年度全13回の地域交流の集大成として、

地域の方々へ感謝の気持ちを込めた感謝祭を開催してくれました。

13時から15時までと短い時間でしたが、内容も盛り沢山で地域の方が涙を流すシーンなどもあり、

楽しくも感動ある時間となりました。

当日は看板・プログラム・ゲームなど、全部子どもたちが考え作ってきてくれました。

段ボールを加工し穴にビー玉を入れるとてもシンプルなゲームは、地域の高齢者の方々にもとてもわかりやすく、

子どもたちの高齢者に対する優しさを感じることができました。

その後のマジックショーでも、足が不自由な方には自ら近づいていって一緒に楽しんでいて、

子どもたちの優しい気持ちと配慮に触れ、僕もなんだか温かい気持ちになりました。

最後は、いきものがかりの「ありがとう」を長沢地域versionで合唱してくれ、感動に包まれました。

続いては、新井南小学校3・4年生の取り組みです。

今年度、新井南小学校の3・4年生は、総合学習の時間に新井南部地域のことを学びました。

その集大成として、授業の一環で北陸新幹線の停車駅になる上越妙高駅に立ち、

新井南部地域の魅力を駅利用者の方々に宣伝してきました。

子どもたち自らが、学習を通じて感じた南部地域の魅力をチラシにまとめ、

それぞれの子どもたちが特に魅力だと感じた施設や自然をそれぞれの言葉で通りすがりの大人たちに紹介していきます。

遠慮がちな子、積極的な子、個性豊かな子どもたちに、大人も真剣に耳を傾けて聞いてくれました。

英語教育にも力を入れている南小ならではで、外国人向けの英語の紹介チラシまで作ってあってビックリ!

しかしカンペが思いっきりカタカナ。。。笑

けど頑張って英語でも話しかけていました。とても頼もしい!

地域のことを知り、それを伝える。

地域の資源も子供たちも、どちらも地域の宝物です。

二日間で約500人にチラシを配って、南部の魅力を紹介してくれました。

このように、南部地域ではさまざまな形で小学生との交流が生まれています。

地域の方々にとって小学生との交流は、とても刺激になり活力にもなります。

小学生たちにとってもまた、地域のことを学ぶことだけに留まらず、

高齢者に対しての接し方や配慮などの勉強にもなっているようです。

新年度からはそれぞれ学年も上がり、地域との接点の形もまた変わってきますが、

これからも高齢者にとっての活力であり、小学生たちにとっては地域への愛着を感じてもらえる、

そんな交流の機会であり続けると嬉しいです。

このような機会を絶やすことのないよう、陰ながらでも協力していきたいと思います^ ^

2/25(土)上越市の中山間地に位置する牧区川上地域にて、

『中山間地支え隊』の活動を視察に行って来ました。

少子高齢化で悩む地域にボランティアとして参加して頂き、

地域の人との親睦も深めている様子が伺え、実り多い視察となりましたので、

その様子を少しご紹介します。

今回は、イベント『灯り回廊』の雪堀作業です。

地域の人と中山間地支え隊の息の合った活動が目を引きます。

牧区川上地域の山々。

参加者全員そろっての朝会。

参加企業の代表者によるメンバーの紹介。

中山間地支え隊記念撮影。

作業に入る前の雪の壁(地域の人により事前に整備されていました)。

それぞれの持ち場での作業開始です。(高齢の方もいます)

キャンドルを灯す横穴をつくっていきます。

多くの人の手で『灯り回廊』が支えられているということを垣間見て大変驚きました!!

今夜は地域全体がキャンドルの灯りで燃え上がり幻想的な景色となることでしょう。

雪国の冬ならではのイベントですね。

妙高での共助の仕組みつくりの参考として、

大変勉強になる視察となりました。