甲賀市信楽町牧の松林に覆われた丘陵地に、後に「甲賀宮(こうかのみや)」と呼ばれた、国指定史跡「紫香楽宮跡」があります。

天平14年(742)、現:木津川市加茂地区に「恭仁宮(くにのみや)」を造営中であった『聖武天皇』は、近江国甲賀郡紫香楽村に離宮を造営。しばしば行幸を続け、三年後に改めてこの地を首都と定められました。これが紫香楽宮とされます。

東西90m・南北110mにわたる広い丘陵地には、建造当時の335個の礎石が残されており、これらは、聖武天皇が紫香楽宮で大仏造立をはじめた「甲賀寺跡」だと考えられています。また、ここから北へ約1.5kmの宮町地区宮町遺跡からは大規模な建物跡が検出。税納入を示す木簡が大量に出土したことなどから、宮町遺跡が紫香楽宮跡と考えられるようになり、2005年には宮町遺跡を含む19.3ヘクタールが史跡「紫香楽宮跡」に追加指定されました。

「寺院の南辺外囲いの門を南門(南大門)といい、これを通過し主要な伽藍に至る際の普通の門を「中門」とよんでいる。本遺跡の場合、南大門は未発掘であり、中門のみが知られている。中門は完全に残った礎石から見て正面三間、奥行二間、おそらく二重の楼門と思われる。中門の東西から廻廊が出、それぞれに北に折れ金堂をとりまいていて、経蔵・鐘楼にとりついている。」現地案内より

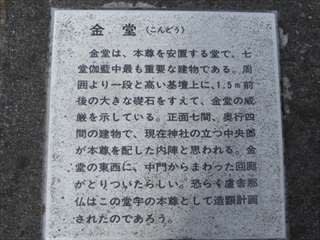

「金堂は、本尊を安置する堂で七堂伽藍中最も重要な建物である。周囲より一段と高い基壇上に、1,5m前後の大きな礎石を据えて、金堂の威厳を示している。正面七間、奥行四間の建物で、現在神社の立つ中央部が本尊を配した内陣と思われる。金堂の東西に、中門から回った回廊がとりついたらしい。おそらく盧遮那仏はこの堂宇の本尊として造顕計画されたのであろう。」現地案内より

金堂跡に立つ小さな神社「紫香楽宮」、小規模ではあっても立派な鳥居が建立され、清潔に行き届いた社殿が鎮座されています。

ささやかな社殿の左右より神域を守護されるのは、昭和十二年四月建立の信楽焼きの狛犬さん一対。まるで子供のように大きな目を輝かせて、かって都であったこの地を見守っておられます。

主目的であった紫香楽宮の参拝を終え、静かに松林の中に立ちつくしていると、公式HPに書かれていた「平城京→恭仁京→難波宮→紫香楽宮→平城京と都が移り変わった時期に、極く短期間ですが光を放って存在した都」の言葉が、改めて深く心に染みて来ます。

訪問日:2011年2月27日