津山市一宮に鎮座される「中山(なかやま)神社」。御祭神は『鏡作神(かがみつくりのかみ)』相殿に『天糠戸神(あめのぬかどのかみ)・石凝姥神(いしこりどめのかみ)』

式内社(名神大社)で美作国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。社名は、かつて「ちゅうぜん」「ちゅうざん」と音読みされた時期もあり、別称として「仲山大明神」や「南宮」とも称されていました。

「神社正面入口の鳥居は寛政三年(1791) の建設であり、角貫に木鼻がなく笠木と島木にそりを もたせて壮大美を強調してあり他地方には例をみない中 山鳥居として一形式をつくっている。」境内案内より

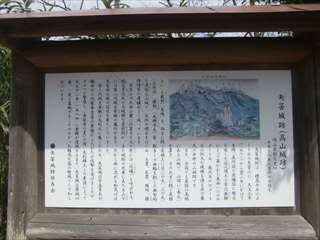

由緒「文武天皇慶雲4年(707)此の地に社殿を創建して鏡作神を奉斎したと伝える。貞観年間官社に列せられ、延喜式に於ては美作国唯一の名神大社であり一宮でもある。「今昔物語」に猿神の説話あり。鎌倉時代、元冦など国家非常の時に際し、勅命により当社を含む全国7ケ国の一宮に国家安穏を祈願せしめる。建武中興破れて天正に至る約4百年間、美作国中戦乱の巷と化し、永正8年(1511)と天文2年(1533)に、本殿以下山上山下の摂末社120社と共に宝物・古文書等悉く焼失。永禄2年(1559)、出雲城主尼子晴久戦捷報賽の為、世に中山造と称せられる入母屋造妻入檜皮葺で間口・奥行5.5間、建坪約41.5坪の社殿を復興。大正3年国宝建造物の指定を受け、現在は国指定重要文化財の指定を受けている。」岡山神社庁HPより抜粋

鳥居からまっすぐに続く参道、その中ほどより神域を守護されるのは、明治41年(1908)5月吉日建立の構え狛犬さん一対。

低く水平に寝かせた耳、背中に張り付けた尾の形、前足に顎を載せて構える姿は独特の様式を持っており、とても興味深い一対。

参道をさらに進むと、御手洗川に架かる神橋が見えてきます。

その神橋の左右より神域を守護されるのは、明和元年(1768)建立、石工『小?市郎兵衛』の銘が残された狛犬さん一対。・・・・狛犬さんと書きましたが、果たしてこれを獅子、もしくは狗と称して良いものなのかどうか・・・

「美作一宮 郷土の遺産」の中に、「その面貌(めんぼう)は獅子でもなく狗(いぬ)でもなくまさに猿。高麗犬の故事来歴も究めれば深いものがあるが、この中山の猿面の高麗犬は天下の奇品であり、その顔は作者の人柄を偲ばせる絶品である。」の記載があり、まさしく「猿」と表現されるにふさわしい容貌。

神橋の先に建つ神門は、明治初頭に移築された津山城二の丸の四脚薬医門で、津山市の重要文化財に指定。

鳥居から神橋、神門、その先に拝殿があり、屋根越しに御本殿の千木・・・これほど真っ直ぐに続く参道を歩いていると知らず知らず背筋が伸びるようで、そしてそれがこの上なく心地よく感じられます。

「社殿は永禄 二年(1559)尼子晴久によって再興。その構造は室町末期のもので、安土桃山時代への過渡期の特徴を具有し、単層入母屋妻入り造り、桧皮葺 きの本殿は中山造りと呼ばれ、他地方には例を見ず、大正三年(1914)国の重要文化財に指定され、美作一 円の神社建築の手本となっている。」境内案内より

「総神殿(そうしんでん)(惣神殿)」。寛保二年の再建で津山市指定文化財。山上山下120社を合祀。御手洗川手前にあったものを大正二年に移築し、さらに「幸宮・宇都宮・小原神社」を合祀。

かって中山神社は西国壱の軍神とされ、天下の大乱に際しては朝廷より特別の護国祈願を仰せつかっていました。この「鉾立石」は、秘祭「鉾立て」の神事の際に大小の鉾を立てた基石で、上面中央に鉾を立てた凹みがあります。

奉納神牛は相殿神に祀られる『天糠戸神』が、古くより農耕・牛馬の守護神として美作一円から崇敬されている事に因むもの。絵馬にも「ゆたん」に三つ巴の神紋を染め抜い牛が描かれています。

参道脇に『大島白鳳』句碑【伝説の 森おごそかに 千木光る】

中山神社、最後は二の鳥居に至るまでの参道外に聳える「祝木(いぼぎ)のケヤキ」。

「推定樹齢800年で、胸高8.95m、根元10.5m。地上5mから七枝に分かれ、内部は空洞となっている。道路に面して祝木社の小祀がある。祝木とはこの木の下で中山神社先住神を祝い祭ったという伝説にちなんでいる。「中山神社縁由」によると、慶雲3年(706)中山神は美作国を鎮護するため英多郡楢原に天下った。次に水無瀬河奥の泉水池(現津山市一宮)に現れ、さらに田辺の霧山に移った。そこで麓の川に鵜の羽を浮かべたところ、その羽が長良嶽の麓にとどまった。その地はすでに先住神の大巳貴命が鎮座していたが、命から国譲りをうけ、慶雲5年(708)現在地に社殿を建てて永くこの地に鎮座することになった。そして大巳貴命は祝木のもとに移住して鎮座したが、のち数10m南の地に宮地を求めて国司神社となったとする。」津山の文化財より

参拝日:2015年4月24日