西脇市(にしわきし)は兵庫県の中央やや東、北播磨地区の北側に位置する市です。加西市、加東市、丹波篠山市、丹波市、多可町に隣接。市域を東経135度線、北緯35度線が交差しており、経緯度で日本列島の中心点に位置することから「日本のへそ」を標榜。中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、西光寺山(712.9m)を最高峰に、標高200~600mの山地や丘陵に囲まれています。市名の由来は、中心市街地を形成する西脇区が古来この地の呼び名であった「都麻(津万:つま)郷」の西側であること、あるいは、室町時代に当地を治めていた城の西側に位置していた事から名付けられたとの説が有力です。「市の木:桜」「市の花:芝桜」を制定。

また寛政4年(1792)に比延庄村の『宮大工:飛田安兵衛』が京都西陣から織物の技術を持ち帰ったのが起源と伝えられる「播州織」は、加古川・杉原川・野間川の3つの河川という染色に不可欠の水資源に恵まれた事で全国に名を馳せ、現在も地場産業として様々な製品が生み出されています。

「日本へそ公園」にある不思議な顔の造詣は、1992年に開館された「地球・宇宙」がテーマの「にしわき経緯度地球科学館」愛称「テラ・ドーム」。東経135度線・北緯35度線の交点にあります。

キャッチフレーズは「人輝き 未来広がる 田園協奏都市」

1889年、町村制の施行により多可郡津万村・日野村・重春村・比延庄村、加西郡芳田村が発足。

1917年、津万村が町制を施行・改称し多可郡西脇町となります。

1952年、多可郡日野村・重春村・比延庄村と合併、西脇市が発足。

1954年、加西郡芳田村を編入。

2005年、多可郡黒田庄町と合併、新たに西脇市となりました。

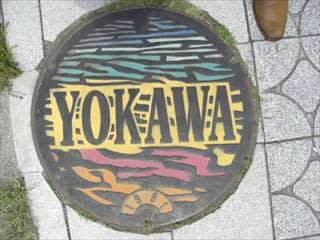

マンホールには「西脇市シンボルマーク」と、「市の花:芝桜」がデザインされています。

西脇市市役所下水道課展示マンホール

野間川:平野橋歩道橋の展示マンホール

昭和53年3月11日制定の旧西脇市シンボルマークは「『みなおそうふるさと』運動の中で、東経135度(日本標準時子午線)と北緯35度が交差し、日本列島の中心にあたることから、本市を「日本のへそ」と宣言。日本列島をかたどった小鳥に経緯度の交点である本市を示したシンボルマークで、豊かな自然を表現しています。」公式HPより

雨水用マンホール

昭和39年4月1日制定の市章は「旧西脇市の市章を継承しています。2つの「シ」を図案化して「ニシ」を表し、市内を流れる2つの川(加古川・杉原川)の合流地にひらける西脇市の飛躍と調和を象徴しています。」公式HPより

中央に「廣」の文字がある蓋は、西脇市市役所の敷地にあったものですが、意味するものが何なのかは不明。

西脇TMOオリジナルキャラクター『にっしー』。2010年4月9日、市役所市民課窓口で、西脇市の住民として特別住民票を市長から交付されました。新しく誕生した妹の『さくら』と一緒に、西脇市の中心市街地の活性化に取り組んでいます。

『さくら』のイメージが違いすぎるとご指摘いただいたので(笑)、加東市の「伝の助」・多可町の「たか坊」との記念撮影の画像を(^^;)

寺内字天神池にある「道の駅・北はりまエコミュージアム」で来店者をお迎えしてくれるのは、北はりま田園空間博物館のマスコット『でんくる君』。

2014年11月の丹波~播磨の旅の際にはこちらの道の駅で車中泊をさせて頂きました。お土産や果物などと一緒に、特にご亭主殿の希望で購入した「新田酒店の辛口:那珂の唄」。山田錦発祥の地で生まれた生粋のお酒だそうで、もちろん帰宅するまでお預け(笑)

車で旅をする者にとってこうした道の駅は本当に有難く大切な場所です。改めて「その節は、本当にありがとうございました」

撮影日:2009年5月3日&2014年12月5日&2017年12月27日

------------------------00----------------------

2017年12月9日、第6弾として全国64自治体で66種類(計252自治体293種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「西脇市」のマンホールカードは、「平日:西脇市役所・上下水道部」「土日祝:テラ・ドーム」でいただけます。

1990年に設置開始されたマンホールには「へそシンボル」と「市の花:芝桜」がデザインされています。

「東経135度・北緯35度が交差するまち、西脇市。本市は昭和52年、「みなおそうふるさと運動」によって、日本列島の中心に位置する「日本のへそ」を高らかに宣言いたしました。 市民投票で決まった本デザインの中心には、日本列島をかたどった小鳥に経緯度の交点である本市を示した「日本のへそシンボルマーク」が描かれています。また、周囲を市花「しばざくら」で囲うことにより、自然との調和を図る「田園協奏都市」の下水道が表現されています。西脇市で道に迷ったら、足元に注目してください。 蓋の絵柄と日本列島の向き・方角が一致するように設置されていますので、解決の糸口になるかもしれません。」

訪問日:2017年12月27日