旧那賀郡那賀川町(なかがわちょう)は徳島県の東部、那賀川平野とも呼ばれる阿南平野に位置した町です。小松島市、阿南市、那賀郡羽ノ浦町に隣接。町域は那賀川の河口部、那賀川によって運ばれた肥沃な大地の上にあり、平安の昔から開けてきました。足利氏が270年間、この地に「阿波公方」として居を構えたことでも有名です。2005年11月2日に那賀川の中州に現れたメスのアゴヒゲアザラシ、特別住民票上の氏名は「那賀川 ナカちゃん」が有名でした。「町の木:松」「町の花:水仙」「町の鳥:ゆりかもめ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、那賀郡今津浦村・平島村が発足。

1915年、今津浦村が改称、那賀郡今津村が発足。

1956年、旧那賀郡今津村、平島村が合併、那賀郡那賀川町が発足。

2006年、阿南市に編入され、阿南市那賀川町となりました。

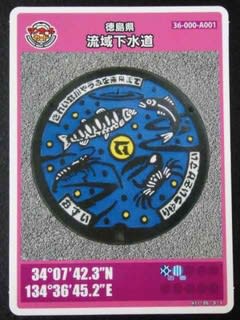

マンホールには町章を中心に「町の木:松 」と「町の花:水仙」「 町の鳥: ゆりかもめ」がデザインされています。

昭和43年制定の町章は「町の発展の動脈である那賀川を中心とし、周囲をなかがわのナとカの2文字で丸く囲んだデザインは円満な町の和を、そして上に開いたつばさは、町の無限の飛躍を表しており、豊かで住み良い平和な町を象徴しています。」旧公式HPより

「道の駅:公方の郷なかがわ」のアイドル『ナカちゃん』。アゴヒゲアザラシの「ナカちゃん」をモチーフに誕生しました。

撮影日:2013年3月17日

------------------------00----------------------

「道の駅:公方の郷なかがわ」では、2013年、2014年の車泊の旅で車中泊をさせて頂きました。物産館には新鮮な野菜やお魚が一杯並び、ああ、近くにあったらと思わず嘆息しつつ、ついついお野菜を買い込んでしまい、帰るまでどうしようと悩んだことが懐かしく思いだされます。

車で旅をする私達にとって、こうした施設は、本当にありがたく大切な場所です。

改めて、その折は有難うございました🙏🙏