NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2023.6.15)掲載されたのは〈大神神社摂社 延喜式にも/綱越神社(桜井市)〉、執筆されたのは同会会員で奈良市にお住まいの坂口隆信さんだった。

これら夏越の祓の4枚の写真は、私が撮影した(2021.7.30)

綱越神社といえば「夏越(なごし)の祓(はらえ)」だ。私は一昨年にお参りした(2021.7.30)。かつては夏の疫病に苦しめられたので、その前に無病息災をお祈りしたのだ。では、全文を以下に紹介する。

綱越神社(桜井市)

綱越(つなこし)神社は、親しみを込めて「おんぱらさん」と呼ばれます。「おんぱら」は、「御祓(おはら)い」が変化したもので、拝殿には「おんぱら社」と書かれた額が掲げられています。

大神(おおみわ)神社の摂社で、平安時代の「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に記載された古社です。御祭神は祓戸大神(はらえどのおおかみ)で、大鳥居の南の参道の入り口に鎮座します。

江戸時代までは、大神祭の前日に神主らが初瀬川で禊(みそ)ぎをした後、綱越神社で祓(はらえ)の儀を受けてから大神祭に携わるという重要な役割を担いました。国道169号から大神神社を訪れる参拝者の中には、一の鳥居をくぐる前に、まず綱越神社にお参りする人もいます。

7月30、31両日は「おんぱら祭」。この例祭は、夏を無事に過ごすことを祈る「夏越(なごし)の祓(はらえ)」の祭典です。社名の「綱越」は「夏越」が転訛(てんか)したとされ、「夏越の社(やしろ)」とも言われます。

おんぱら祭の2日間は綱越神社の鳥居に茅(ち)の輪が飾られ、参拝者は罪や穢(けが)れを人形(ひとがた)に託して祓い、無病息災を祈って茅の輪をくぐります。

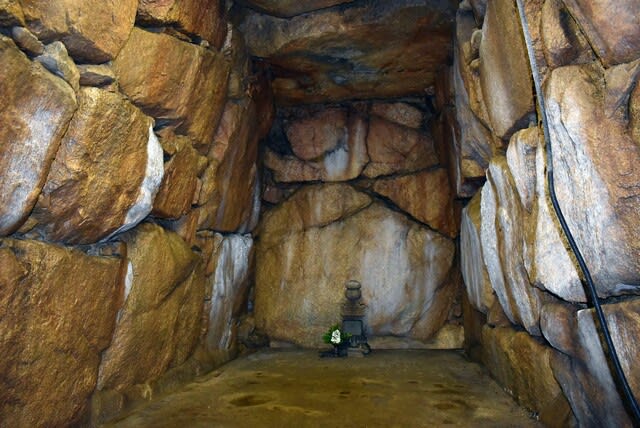

大神神社の大鳥居の近くに鎮座する綱越神社の本殿

本殿は、江戸時代後期の造営です。春日大社(奈良市)に代表される建築様式で、間口が一間(いっけん)(約1・8㍍)の「一間社春日造(かすがづくり)」です。東の三輪山を向いており、祓戸大神が、大神神社の境内全体を静かに清めているのです。(奈良まほろばソムリエの会会員 坂口隆信)

(住 所)桜井市三輪大鳥居1168

(祭 神)祓戸大神

(交 通)JR三輪駅下車、西へ徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有(大神神社運営で、初詣時期以外は無料)

(電 話)0744-42-6633

これら夏越の祓の4枚の写真は、私が撮影した(2021.7.30)

綱越神社といえば「夏越(なごし)の祓(はらえ)」だ。私は一昨年にお参りした(2021.7.30)。かつては夏の疫病に苦しめられたので、その前に無病息災をお祈りしたのだ。では、全文を以下に紹介する。

綱越神社(桜井市)

綱越(つなこし)神社は、親しみを込めて「おんぱらさん」と呼ばれます。「おんぱら」は、「御祓(おはら)い」が変化したもので、拝殿には「おんぱら社」と書かれた額が掲げられています。

大神(おおみわ)神社の摂社で、平安時代の「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に記載された古社です。御祭神は祓戸大神(はらえどのおおかみ)で、大鳥居の南の参道の入り口に鎮座します。

江戸時代までは、大神祭の前日に神主らが初瀬川で禊(みそ)ぎをした後、綱越神社で祓(はらえ)の儀を受けてから大神祭に携わるという重要な役割を担いました。国道169号から大神神社を訪れる参拝者の中には、一の鳥居をくぐる前に、まず綱越神社にお参りする人もいます。

7月30、31両日は「おんぱら祭」。この例祭は、夏を無事に過ごすことを祈る「夏越(なごし)の祓(はらえ)」の祭典です。社名の「綱越」は「夏越」が転訛(てんか)したとされ、「夏越の社(やしろ)」とも言われます。

おんぱら祭の2日間は綱越神社の鳥居に茅(ち)の輪が飾られ、参拝者は罪や穢(けが)れを人形(ひとがた)に託して祓い、無病息災を祈って茅の輪をくぐります。

大神神社の大鳥居の近くに鎮座する綱越神社の本殿

本殿は、江戸時代後期の造営です。春日大社(奈良市)に代表される建築様式で、間口が一間(いっけん)(約1・8㍍)の「一間社春日造(かすがづくり)」です。東の三輪山を向いており、祓戸大神が、大神神社の境内全体を静かに清めているのです。(奈良まほろばソムリエの会会員 坂口隆信)

(住 所)桜井市三輪大鳥居1168

(祭 神)祓戸大神

(交 通)JR三輪駅下車、西へ徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有(大神神社運営で、初詣時期以外は無料)

(電 話)0744-42-6633