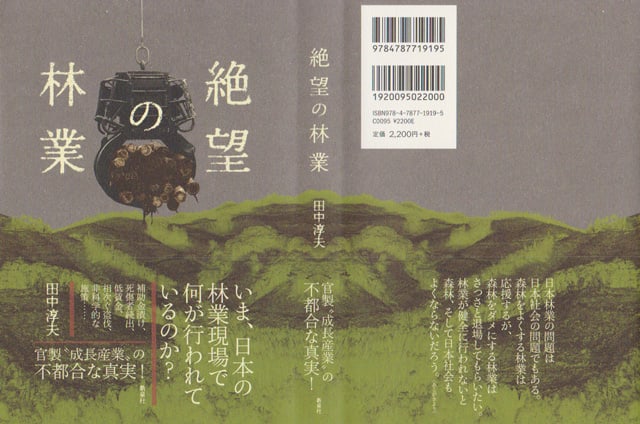

暗澹(あんたん)たる気持ちで、本書を読み終えた。「やっぱりそうやなぁ、おかしいと思うとったけど…」「日本の林業は、いったいどこへ行くんや!」と、マジで考えさせる本だった。その名も『絶望の林業』(新泉社刊)。筆者はオンリーワンにしてナンバーワンの森林ジャーナリスト・田中淳夫(あつお)氏だ。版元の紹介文には、

「日本の林業は成長産業である」。最近よく耳にする言葉です。その証左はどこにあるのでしょうか。そしていま、日本の林業現場で何が行われているのでしょうか?補助金漬け、死傷者続出、低賃金、相次ぐ盗伐、非科学的な施策……。林業の現場には時代遅れで、悲惨な現状が隠されています。

若者の就労者が増えたことで、成長産業と期待されている日本林業。しかし、その実態は官製成長産業であり、補助金なくしては成り立たない日本の衰退産業の縮図といえます。30年にわたり森林ジャーナリストとして日本の森、林業にかかわってきた田中淳夫だからこそ書けた、林業業界の不都合な真実に鋭く切り込んだ問題作。

田中氏はご自身のブログに「こうした本書いたら林業界の仕事は減るというか来なくなるわな、と覚悟の出版。でも、今の林業界はむかつくことばかりなので、これで林業に関する出版は打ち止めにしてもよいかと思っている」とお書きである。そして本書の「はじめに」には、

私は、このところ「絶望の林業」という言葉をよく使うようになった。日本の林業の抱える問題を一つ一つ確認していくと、前途洋々どころか絶望してしまうからだ。日本の林業には多くの障害がある。私は、それらの問題点に対して、どうすれば解決するか、という視点でこれまで見てきた。

しかし知れば知るほどさまざまな要因でがんじがらめになっており、最近は「何をやってもダメ」という気持ちが膨らみつつある。近年の林業界の動きは、私の思う改善方向とは真逆の道を選んでいると感じる。その方向は林業界だけでなく、将来の日本の森林や山村地域に致命的な打撃を与えるのではないか、という恐れさえ抱く。それが絶望へとつながるのだ。

30年にわたりこの世界を見てこられた田中氏の筆鋒(ひっぽう)は、鋭い。事実を正確に伝え、しかも記述は理路整然としていて水も漏らさない。ある意味、この本は専門書かも知れないが、材木商の家に生まれその盛衰を目の当たりにし、また勤務先では地球環境問題にも関わってきた私としては、納得のいく話ばかりなのである。例えば、今までこれほどストレートに書いた人はいただろうか。

「機械化こそ高コストの元凶」

本来の林業のコストとは、植える前の作業からスタートして、植えて育てての数十年の間に費やしたコストを含めないといけない。また利益を出すには木材価格の引き上げも課題となるはずだが、それらの点には眼を向けず伐採搬出コストだけを下げることに狂奔している。そこで行われるのが機械化である。

補助金で高性能林業機械を導入し、補助金で作業道を密に入れた森林組合の中には、稼働日数が極端に低いところがあった。年間数日なのだ。実は、ずっと機械を倉庫に眠らせているそうだ。オペレーターの養成も進まず、動かせば燃料費がかさむ。そして(連続して)作業する面積が確保できない……

低コスト化の切り札のはずの林業機械を導入したことが、経営を圧迫してしまう例は少なくない。高価で高性能な機械を運用するなら、稼働率やランニングコストまで綿密に計算して計画を立てないと逆効果になりかねないのだ。

「国産材を世界一安く輸出する愚」

莫大なコストをかけて育て、収穫した木を、採算度外視で海外に安売りしている……。これが実情なのではないか。なぜ、総合的に見て赤字になるような取引が進むのだろうか。それが可能なのは莫大な補助金があるからだ。一般に林業にかかる経費の7割程度が補助金である。おかげで林業事業体制が負担するコストは少ない。もう1つ赤字取引を可能にするのは、山主が育林にかけたコストを無視してしまうことだろう。

「地球環境という神風の扱い方」

戦後の日本の林業の流れを俯瞰すると、幾度も浮沈はあるのだが、その度に神風が吹いてきたことに気づく。木材不況が続いたかと思えば、いきなり木材価格が高騰する時期が繰り返し訪れてきたのだ。

1990年以降の神風は、地球環境問題だろう。(中略) 第一次安倍政権では、この地球温暖化防止を名目に大幅な補助金増額が行われた。林業現場で安堵の声が上がっていた。「これで5年間は食っていける」。そんな声を聞いた。同時に(自立するという)改革の目は潰(つい)えた。

最後の「第3部 希望の林業」で、かつての「吉野林業の幸福な時代」を紹介され、またおしまいの「絶望の中に希望は見つかるか」では「経営の多角化、健全な森づくり、林産物をもっとも利益の出る商品に仕立てるプロダクツ。この3つを組み合わせることだ。そこに『希望の林業』が見える」とお書きだが、私にはそれらが今の日本の林業界にできるか、あまり「希望」が見えてこない。

なお本書の刊行を記念して、本年(2019年)9月21日(土)13:30~、奈良女子大学で田中氏の講演会「今日本の林業現場で 何が行われているのか?」が開催される。参加費は1,000円。お申し込みはこちらのサイトから。

乾坤一擲(けんこんいってき)、「林業界の仕事が来なくなる」というリスクを冒して書き上げた勇気ある告発の書である。最後に目次を貼っておく。中身はタイトルの通りである。林業や森林に少しでも関心のある方は、ぜひお読みください!

目次

はじめに─ 騙されるメディアと熱い思い

第1部 絶望の林業

1:「林業の成長産業化」は机上の空論

2:木あまり時代が生んだ木づかい運動

3:外材に責任押しつける逃げ口上

4:森も林業も知らない林業家

5:正反対の意味で使われる「間伐」

6:木材価格は高いという神話

第2部 失望の林業

Ⅰ.諦観の林業現場

1:手を出せない林地がいっぱい

2:徒労の再造林と獣害対策

3:森を傷つける怪しげな「間伐」

4:機械化こそ高コストの元凶

5:騙し合いの木材取引現場

6:事故率が15倍の労働環境

Ⅱ.残念な林業家たち

1:改革したくない森林組合

2:倫理なき素材生産業者

3:素人が手がける自伐型林業

4:林業をやめたい山主の本音

5:ロスだらけの木材の在庫管理

6:木悪説にハマった建築家たち

7:見失っている木育の対象

Ⅲ.滑稽な木材商品群

1:“見えない木”合板受容の功罪

2:木を見せない木造建築の罠

3:普及するのか国産材CLT

4:セルロースナノファイバーの憂鬱

5:再生可能なバイオマス発電

6:ハードウッドと大径木の危機

7:国産材を世界一安く輸出する愚

Ⅳ.痛恨の林業政策

1:モラルハザードを起こす補助金行政

2:無意味な「伐期」にこだわる理由

3:地球環境という神風の扱い方

4:違法木材野放しのクリーンウッド法

5:視界不良の林業教育機関

6:実態無視の視察と欺瞞だらけの白書

7:森の未来を見ない林政担当者

第3部 希望の林業

1:夢の「理想の林業」を描く

2:吉野林業の幸福な時代

3:森を絶やさず林業を行う恒続林

4:投資ポートフォリオとしての林業

5:篤林家たちの森と林業

6:絶望の中に希望は見つかるか

あとがき

「日本の林業は成長産業である」。最近よく耳にする言葉です。その証左はどこにあるのでしょうか。そしていま、日本の林業現場で何が行われているのでしょうか?補助金漬け、死傷者続出、低賃金、相次ぐ盗伐、非科学的な施策……。林業の現場には時代遅れで、悲惨な現状が隠されています。

若者の就労者が増えたことで、成長産業と期待されている日本林業。しかし、その実態は官製成長産業であり、補助金なくしては成り立たない日本の衰退産業の縮図といえます。30年にわたり森林ジャーナリストとして日本の森、林業にかかわってきた田中淳夫だからこそ書けた、林業業界の不都合な真実に鋭く切り込んだ問題作。

田中氏はご自身のブログに「こうした本書いたら林業界の仕事は減るというか来なくなるわな、と覚悟の出版。でも、今の林業界はむかつくことばかりなので、これで林業に関する出版は打ち止めにしてもよいかと思っている」とお書きである。そして本書の「はじめに」には、

私は、このところ「絶望の林業」という言葉をよく使うようになった。日本の林業の抱える問題を一つ一つ確認していくと、前途洋々どころか絶望してしまうからだ。日本の林業には多くの障害がある。私は、それらの問題点に対して、どうすれば解決するか、という視点でこれまで見てきた。

しかし知れば知るほどさまざまな要因でがんじがらめになっており、最近は「何をやってもダメ」という気持ちが膨らみつつある。近年の林業界の動きは、私の思う改善方向とは真逆の道を選んでいると感じる。その方向は林業界だけでなく、将来の日本の森林や山村地域に致命的な打撃を与えるのではないか、という恐れさえ抱く。それが絶望へとつながるのだ。

30年にわたりこの世界を見てこられた田中氏の筆鋒(ひっぽう)は、鋭い。事実を正確に伝え、しかも記述は理路整然としていて水も漏らさない。ある意味、この本は専門書かも知れないが、材木商の家に生まれその盛衰を目の当たりにし、また勤務先では地球環境問題にも関わってきた私としては、納得のいく話ばかりなのである。例えば、今までこれほどストレートに書いた人はいただろうか。

「機械化こそ高コストの元凶」

本来の林業のコストとは、植える前の作業からスタートして、植えて育てての数十年の間に費やしたコストを含めないといけない。また利益を出すには木材価格の引き上げも課題となるはずだが、それらの点には眼を向けず伐採搬出コストだけを下げることに狂奔している。そこで行われるのが機械化である。

補助金で高性能林業機械を導入し、補助金で作業道を密に入れた森林組合の中には、稼働日数が極端に低いところがあった。年間数日なのだ。実は、ずっと機械を倉庫に眠らせているそうだ。オペレーターの養成も進まず、動かせば燃料費がかさむ。そして(連続して)作業する面積が確保できない……

低コスト化の切り札のはずの林業機械を導入したことが、経営を圧迫してしまう例は少なくない。高価で高性能な機械を運用するなら、稼働率やランニングコストまで綿密に計算して計画を立てないと逆効果になりかねないのだ。

「国産材を世界一安く輸出する愚」

莫大なコストをかけて育て、収穫した木を、採算度外視で海外に安売りしている……。これが実情なのではないか。なぜ、総合的に見て赤字になるような取引が進むのだろうか。それが可能なのは莫大な補助金があるからだ。一般に林業にかかる経費の7割程度が補助金である。おかげで林業事業体制が負担するコストは少ない。もう1つ赤字取引を可能にするのは、山主が育林にかけたコストを無視してしまうことだろう。

「地球環境という神風の扱い方」

戦後の日本の林業の流れを俯瞰すると、幾度も浮沈はあるのだが、その度に神風が吹いてきたことに気づく。木材不況が続いたかと思えば、いきなり木材価格が高騰する時期が繰り返し訪れてきたのだ。

1990年以降の神風は、地球環境問題だろう。(中略) 第一次安倍政権では、この地球温暖化防止を名目に大幅な補助金増額が行われた。林業現場で安堵の声が上がっていた。「これで5年間は食っていける」。そんな声を聞いた。同時に(自立するという)改革の目は潰(つい)えた。

最後の「第3部 希望の林業」で、かつての「吉野林業の幸福な時代」を紹介され、またおしまいの「絶望の中に希望は見つかるか」では「経営の多角化、健全な森づくり、林産物をもっとも利益の出る商品に仕立てるプロダクツ。この3つを組み合わせることだ。そこに『希望の林業』が見える」とお書きだが、私にはそれらが今の日本の林業界にできるか、あまり「希望」が見えてこない。

なお本書の刊行を記念して、本年(2019年)9月21日(土)13:30~、奈良女子大学で田中氏の講演会「今日本の林業現場で 何が行われているのか?」が開催される。参加費は1,000円。お申し込みはこちらのサイトから。

乾坤一擲(けんこんいってき)、「林業界の仕事が来なくなる」というリスクを冒して書き上げた勇気ある告発の書である。最後に目次を貼っておく。中身はタイトルの通りである。林業や森林に少しでも関心のある方は、ぜひお読みください!

目次

はじめに─ 騙されるメディアと熱い思い

第1部 絶望の林業

1:「林業の成長産業化」は机上の空論

2:木あまり時代が生んだ木づかい運動

3:外材に責任押しつける逃げ口上

4:森も林業も知らない林業家

5:正反対の意味で使われる「間伐」

6:木材価格は高いという神話

第2部 失望の林業

Ⅰ.諦観の林業現場

1:手を出せない林地がいっぱい

2:徒労の再造林と獣害対策

3:森を傷つける怪しげな「間伐」

4:機械化こそ高コストの元凶

5:騙し合いの木材取引現場

6:事故率が15倍の労働環境

Ⅱ.残念な林業家たち

1:改革したくない森林組合

2:倫理なき素材生産業者

3:素人が手がける自伐型林業

4:林業をやめたい山主の本音

5:ロスだらけの木材の在庫管理

6:木悪説にハマった建築家たち

7:見失っている木育の対象

Ⅲ.滑稽な木材商品群

1:“見えない木”合板受容の功罪

2:木を見せない木造建築の罠

3:普及するのか国産材CLT

4:セルロースナノファイバーの憂鬱

5:再生可能なバイオマス発電

6:ハードウッドと大径木の危機

7:国産材を世界一安く輸出する愚

Ⅳ.痛恨の林業政策

1:モラルハザードを起こす補助金行政

2:無意味な「伐期」にこだわる理由

3:地球環境という神風の扱い方

4:違法木材野放しのクリーンウッド法

5:視界不良の林業教育機関

6:実態無視の視察と欺瞞だらけの白書

7:森の未来を見ない林政担当者

第3部 希望の林業

1:夢の「理想の林業」を描く

2:吉野林業の幸福な時代

3:森を絶やさず林業を行う恒続林

4:投資ポートフォリオとしての林業

5:篤林家たちの森と林業

6:絶望の中に希望は見つかるか

あとがき