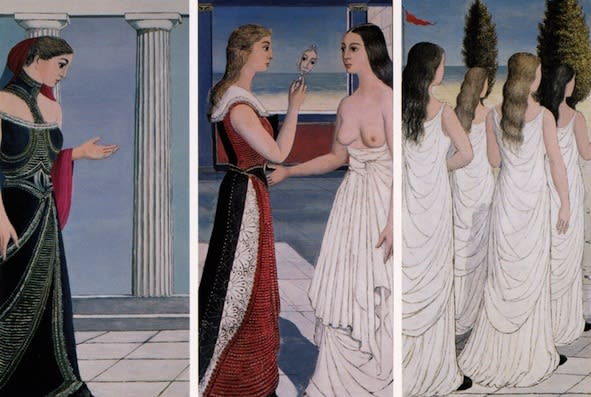

ポール・デルヴォー『ふたりの女』(1954-1956年、ヤマザキマザック美術館蔵)

今回の展覧会の目玉は、デルヴォーが個人の邸宅の客間のために描いたという扉絵の展示であった。タブロー以外のデルヴォーを観るのは、これがはじめてだ。

美術館5階の最後のフロアには、4点の扉絵とその下絵だけが展示されていた。扉絵のうち3点は姫路へ、1点はヤマザキマザック美術館へと収蔵され、別れ別れになっていたのだが、それが一堂に会したわけだ。展示室の床も、かつてのペリエ邸と同じ市松模様で統一するという念の入れようである。

実はこの4点は、今年の春に姫路市立美術館で開かれた「名画のあった場所」という企画展でも再会しており、そのときも市松模様の床の上に展示されたらしい。部屋ごとそのまま名古屋へ移動してきたような感じだが、ひと揃いのものとして描かれたものは揃って鑑賞したほうがいいに決まっている。これが本来の姿なのだから。

ちなみに今年の秋、奈良で開かれる恒例の「正倉院展」には、名宝『鳥毛立女屏風(とりげりつじょのびょうぶ)』全6扇のうち4扇が出陳され、残る2扇はほぼ同時期に東京で開催される「日本国宝展」に特別出品されるという。なぜ、こういう妙なことをするのだろうか。どうせ宝庫から出すのなら、全部揃えて展示してくれればいいのに。両方とも観ることができる人は限られているにちがいなく、不親切極まりないと思う。そもそも、正倉院宝物は国宝ではないのに「国宝展」に出すなんて、その時点ですでに間違っているではないか?

と、やり場のない怒りをぶつけるのもハシタナイので、すみやかにデルヴォーへと話を戻そう。

***

ポール・デルヴォー『立てる女』『女神』『乙女たちの行進』(1954-1956年、姫路市立美術館蔵)

実は個人的に、家の壁に飾りたくないと思っている画家がいる。ゴーギャンと、デルヴォーという、ふたりのポールがそれである。

ゴーギャンは、あの褐色の肌をした女たちが、どうも家庭の団欒には馴染まないように思う(タヒチに渡る以前の絵なら、まあいい)。デルヴォーに関してはいうまでもなく、あられもない女性のヌードが、独り暮らしならともかく普通の家の客間に飾られているのは、考えただけでも異様というしかない。

しかしデルヴォーは、やっぱりデルヴォーだった。依頼主であるペリエ氏とどういう話し合いをしたのかわからないが、異国の神殿風の柱廊とほぼ等身大の人物像を描き、家の内部の装飾というよりは、壁画によって家の空間をねじ曲げ、扉の向こうに別の世界がつながっているようなトリックを施したのだ。

そして相変わらず、そこにいる女たちは、まるで感情がこもっていない、人形のような姿をしている。なかでも背中を見せて向こうへ歩いていく『乙女たちの行進』は、無表情な横顔が何だか恐ろしく、こういう壁画が描かれた場所に迎えられた客は、いったいどんな気持ちがするのだろうかと思った。だいたい、建物を装飾するのに人物というモチーフを使うのは、あまり現代ではおこなわれないことではないのか。ウィリアム・モリス以降、具体的な“人”を飾りに用いるのはタブーとなったような感がある。

デルヴォーはおそらく、他人との距離を適度に保つことが苦手だったのではないか。感情のない、無個性の女たちを周囲にはべらせることで、彼の心の平安が守られたのだとすれば、その長い生涯は苦痛の連続だったはずだし、自分好みの人物を思うままに描くことができたのだとすれば、誰よりも幸せな人生だったのかもしれなかった。

***

〔貴族の邸宅の内部のような美術館4階〕

エレベーターで階下に降りると、一転してロココ調の優雅な家具や食器、アール・ヌーヴォーのガラスなどが並んでいる。ここが名古屋の真ん中なのか? と首を傾げたい気分だ。一部を除いて写真撮影も許可されていて、その気になればたっぷり楽しみたい空間だろう。

けれども今回は絵画に重点を置いて観てきたし、そろそろ疲れてもきたので、ざっと一巡して地上へ降りた。これから高速バスに乗って、大阪へ帰らなければならない。一泊二日で岐阜と名古屋を歩きながら、朴葉みそもきしめんも、ひつまぶしも食べることのなかった旅は、ようやく終わりを告げたのだった。

(了)

DATA:

「パスキン ― エコール・ド・パリ、愛と旅の詩人」

2014年7月8日~8月24日

岐阜県美術館

「開館15周年記念 ボストン美術館 ミレー展」

2014年4月19日~8月31日

名古屋ボストン美術館

「挑戦する日本画 ― 1950~70年代の画家たち ―」

2014年7月5日~8月24日

名古屋市美術館

「ポール・デルヴォーとベルギー近代絵画 ― 近代によみがえる古代の夢 ―」

2014年6月14日~9月23日

ヤマザキマザック美術館

この随想を最初から読む