「島原街道」については島原出身でありながらあまり知りませんでした。

諫早市美術・歴史館主催で「島原街道を歩く」の企画があったので参加をさせてもらいました。

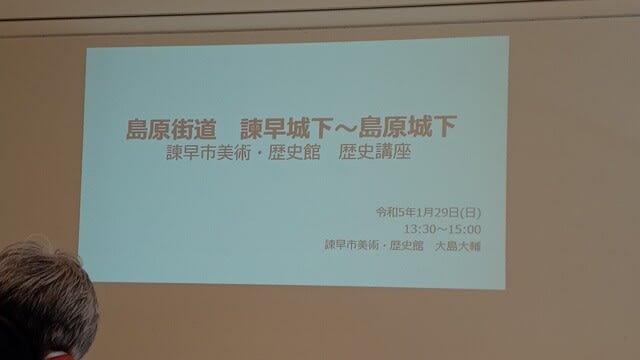

1月29日 講座(座学)

島原街道の概要を学びました。知らなかったことばかりで俄然興味がわいてきました。

諫早を通る街道

(図書出版のぶ工房「長崎街道3 肥前長崎路と浜道・多良海道」に掲載の地図を一部加工)

諫早を通る島原街道は2つあります(教わったことの受け売り)。赤と黄色に色を付けているのがそれです。

月が変わり、2月4日に講師の先生の説明を聞きながら実際に島原街道を歩きました。

2月4日 島原街道を歩く

集合場所の諫早駅まで歩いて行きました。まずは、その様子です。

眼鏡橋

本明川

諫早神社

アーケード

新幹線が停車していました。

諫早駅

集合場所 出発前の確認

さあ、いよいよ出発です。

一発目は恵比須像

以前のブログでも紹介しましたが、諫早の街中ではこの石造り恵比須像をよく見かけます。

高麗小路

「こうらしゅうじ」と読みます。「小路」を「くうじ」と言う呼び方は佐賀にありますが、「しゅうじ」は珍しいです。

島原半島にも「神代小路」がありますが、これは「こうじろくうじ」と読みます。神代が鍋島藩の飛び地だったので佐賀と同じ「くうじ」という呼び方です。

石坂山「慈眼院」

その由来

「石坂山」は平安末期に開山したお寺ですが、明治の神仏判然令で廃寺になったそうです。

ところが、元号が「令和」になったのを機に再興されました。

慈眼院の中 天井絵と龍

明治道標

この場所は江戸時代までは長崎街道と島原街道の分岐・合流点だったそうです。

今はこの石柱の四面にそれぞれの行き先が刻んであります。

道路の向かい側に石造物群があります。

この石造物は何回も見ていましたが、黄色で囲んだ石造物に注目

何か文字が彫ってありますが、私はてっきり梵字と思っていました。ところ講師の先生の説明で「石坂山」と彫ってあることが分かり感動しました。先ほど見た石坂山「慈眼院」とつながったのです。慈眼院は令和になって再建されたばかりの新しいお寺ですが、この石造物が遠い昔に「石坂山」があったということを無言で伝えていたのです。

しかも、これは手水鉢でした。

随分と変わった形をした手水鉢です。こういうのも教えてもらわないと分かりませんでした。

同じところですが

みんながのぞき込んでいるのは

毘沙門天

石造りの毘沙門天は珍しいそうで諫早ではここだけだそうです。

その足にはしっかりと邪鬼を踏みつけています。

さて、先ほどの明治道標の地点ですが、今回の「島原街道を歩く」はここから進路を西に変えて長崎方面に向かいました。「島原じゃないのか…」との思いはあったのですが、要項にも「島原街道 諫早駅~西諫早駅」としっかり書いてありました。

冒頭にも書きましたが、諫早に通じる島原街道は2つあり、今回は諫早から長崎に通じる方(赤い方)の島原街道を歩いて行きます。

(図書出版のぶ工房「長崎街道3 肥前長崎路と浜道・多良海道」に掲載の地図を一部加工)

そんなわけで、一行は西に向かって進みます。

エプロンにQRコードが付いていました。

西郷の板碑

高さが2mもある大きな板碑です。

これは胎蔵界大日如来を表しているそうです。

茶臼山へ

ここは戦国時代の砦の跡です。

石仏に混じってこんなものがありました。

これは石ではなく焼き物だそうです。

昔はこの近くに甕山焼という窯元があったそうで、そこで焼いたものらしいとのことでした。

最後の見学地「さやごぜん」

「さやごぜん」は道祖神のことだそうです。

今回の島原街道歩きはこれで終わりです。

ただ、島原出身の私は島原に続く方の島原街道が歩きたくて講師の先生に、そちらを歩く企画がないかとお尋ねをしました。そしたら、島原に通じる道は街道の一部が荒れていてみんなで歩くのは困難だろうと言われました。

通るのが困難?

荒れている?

それならなおのこと、是が非でもその困難な方の、我が故郷につながる方の島原街道を歩いてみたくなったのでした。

慈眼院の中 天井絵と龍

明治道標

この場所は江戸時代までは長崎街道と島原街道の分岐・合流点だったそうです。

今はこの石柱の四面にそれぞれの行き先が刻んであります。

道路の向かい側に石造物群があります。

この石造物は何回も見ていましたが、黄色で囲んだ石造物に注目

何か文字が彫ってありますが、私はてっきり梵字と思っていました。ところ講師の先生の説明で「石坂山」と彫ってあることが分かり感動しました。先ほど見た石坂山「慈眼院」とつながったのです。慈眼院は令和になって再建されたばかりの新しいお寺ですが、この石造物が遠い昔に「石坂山」があったということを無言で伝えていたのです。

しかも、これは手水鉢でした。

随分と変わった形をした手水鉢です。こういうのも教えてもらわないと分かりませんでした。

同じところですが

みんながのぞき込んでいるのは

毘沙門天

石造りの毘沙門天は珍しいそうで諫早ではここだけだそうです。

その足にはしっかりと邪鬼を踏みつけています。

さて、先ほどの明治道標の地点ですが、今回の「島原街道を歩く」はここから進路を西に変えて長崎方面に向かいました。「島原じゃないのか…」との思いはあったのですが、要項にも「島原街道 諫早駅~西諫早駅」としっかり書いてありました。

冒頭にも書きましたが、諫早に通じる島原街道は2つあり、今回は諫早から長崎に通じる方(赤い方)の島原街道を歩いて行きます。

(図書出版のぶ工房「長崎街道3 肥前長崎路と浜道・多良海道」に掲載の地図を一部加工)

そんなわけで、一行は西に向かって進みます。

エプロンにQRコードが付いていました。

西郷の板碑

高さが2mもある大きな板碑です。

これは胎蔵界大日如来を表しているそうです。

茶臼山へ

ここは戦国時代の砦の跡です。

石仏に混じってこんなものがありました。

これは石ではなく焼き物だそうです。

昔はこの近くに甕山焼という窯元があったそうで、そこで焼いたものらしいとのことでした。

最後の見学地「さやごぜん」

「さやごぜん」は道祖神のことだそうです。

今回の島原街道歩きはこれで終わりです。

ただ、島原出身の私は島原に続く方の島原街道が歩きたくて講師の先生に、そちらを歩く企画がないかとお尋ねをしました。そしたら、島原に通じる道は街道の一部が荒れていてみんなで歩くのは困難だろうと言われました。

通るのが困難?

荒れている?

それならなおのこと、是が非でもその困難な方の、我が故郷につながる方の島原街道を歩いてみたくなったのでした。

この日のデータ(YAMAPより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます