「福寿草を訪ねて」の後編です。

秋元神社で参拝を済ませて、いよいよ宝探しが始まります。

今回のルートは登山道ではないので、YAMAPは起動させていましたが道の表示はなく、どこが群生地かも分からないので「宝探し」という表現がピッタリです。宝探しのキーワードは、資料等に書いてあった「谷沿いに登っていく」です。

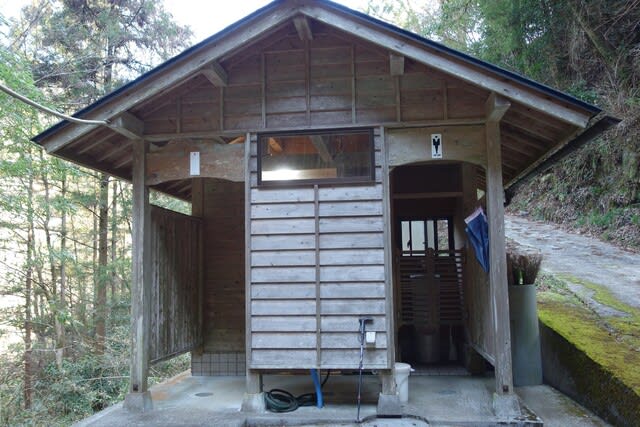

神社の裏手にまわるると、さっそく谷沿いの道がありました。

登りはじめてすぐの所

お宝発見!

咲いていてくれてありがとう!

でも、ここは群生地ではありません。宝の山はもう少し山奥のようです。

さらに奥へ

道が荒れてきましたが

宝の山へと誘う「ケルン」発見!

そして宝の標識に到着

昭和8年に県の天然記念物に指定されているようです。90年も前のことです。

でも肝心の福寿草が見当たりません。

視線を上げ斜面を見上げるとありました。

冬枯れの斜面で、木々の根元に広がっている緑が福寿草のようです。

宝のありかを突き止めるべく、慎重に斜面を登っていきます。

県の天然記念物に指定されたのは90年前ですが、それ以前から連綿と命をつないでる福寿草の群落はただただ神々しく、その場所にいるだけでたくさんのパワーをもらったようでした。

秋元神社で参拝を済ませて、いよいよ宝探しが始まります。

今回のルートは登山道ではないので、YAMAPは起動させていましたが道の表示はなく、どこが群生地かも分からないので「宝探し」という表現がピッタリです。宝探しのキーワードは、資料等に書いてあった「谷沿いに登っていく」です。

神社の裏手にまわるると、さっそく谷沿いの道がありました。

登りはじめてすぐの所

お宝発見!

咲いていてくれてありがとう!

でも、ここは群生地ではありません。宝の山はもう少し山奥のようです。

さらに奥へ

道が荒れてきましたが

宝の山へと誘う「ケルン」発見!

そして宝の標識に到着

昭和8年に県の天然記念物に指定されているようです。90年も前のことです。

でも肝心の福寿草が見当たりません。

視線を上げ斜面を見上げるとありました。

冬枯れの斜面で、木々の根元に広がっている緑が福寿草のようです。

宝のありかを突き止めるべく、慎重に斜面を登っていきます。

県の天然記念物に指定されたのは90年前ですが、それ以前から連綿と命をつないでる福寿草の群落はただただ神々しく、その場所にいるだけでたくさんのパワーをもらったようでした。