今日の午後、近所の人に誘われて旧王子製紙気田(ケタ)工場倉庫で行われる講演会に出かける。講師は郷土史家の木下恒雄(キシタツネオ)さんだ。郷土史を足と耳と目で発掘して30冊以上の図書を自費出版している。その記憶力といい精力的な好奇心といい郷土の「知の巨人」と言っていい。会場は中学校の校庭の中にあった。

明治20年(1887)に現在の浜松市の気田に王子製紙の工場建設が決まり、地元でも工場誘致の「盟約書」が会社に出される。その写しが会場にあった。名前を見ると地主や村長らしく、その子孫がいまも有力者として活躍しているようだ。

近くの図書館隣の「資料館」には、渋沢栄一が各村長に宛てた要望書の手紙を展示しているが、残念ながら時間的余裕がなくみられなかった。気田工場の中心的指導者は、13歳から栄一の家で書生をやっていた大川平三郎だった。彼は製紙生産を学ぶために欧米を視察し、それを気田工場に生かしていく。日本で初めての木材パルプ製造工場の誕生だ。

大川平三郎の妻は、渋沢栄一の愛人の子ども「テル」である。したがって、二人は親戚であり、起業の同志でもあったのだ。しかし、経営の問題では三井財閥の介入・のっとりがあり、二人は王子製紙から離れていく。このへんの経過については木下さんの得意な内容でもある。

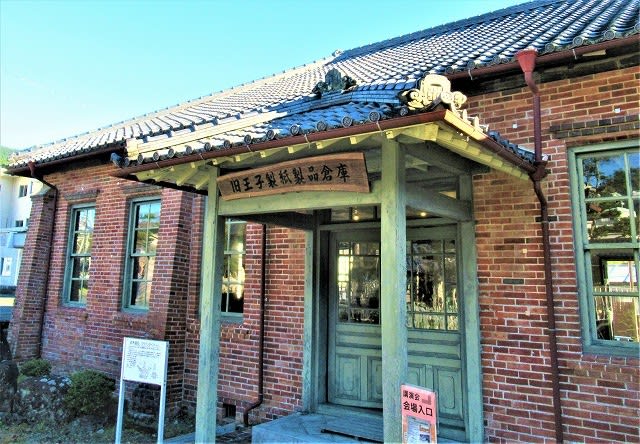

大正2年(1913)、気田工場は廃止・撤廃され、その痕跡はこの製品倉庫跡だけとなった。天井の格子模様も入口のアールデコ風のドアも往時の先進的なデザインとなっており、貴重な文化遺産が遺された。静岡県の指定有形文化財にもなっている。

また、外装の赤レンガも補修の跡が生々しく、画像右上のレンガの積み方は「イギリス積み」だが、下側は混乱しているし、窓を潰した左側はその秩序はなくなっている。外装はレンガだが、内装は漆喰の木造の二重構造となっている。気候変動の激しい山間地の事情から製品を保守しようとする工夫がみられる。このへんも木下さんからかつて聞いたこともあったが、今回は説明がなかったのはもったいない。

さらに、外壁面や窓及び内装のデザインは洋風で、屋根は瓦の和風建築という和洋折衷の建築様式であるのも見どころだ。その鬼瓦は、何と書いてあるのかわからなかったが、江戸文字の真四角な「角字」らしい。それによると「水」を角型にデザインしたようだ。つまり、火災から守ろうという伝統的なお守りだ。これはクイズ以上に解読が難しかった。

なお、金原明善と渋沢栄一が同時代を生きていたという木下さんの指摘も意外だった。明善は気田工場に近隣の木材を販売していたこともあるが、二人の共通点は社会貢献に尽力していたことだという。「論語」の「仁」・思いやりの思想が経営のなかに貫徹していることを忘れてはならないと強調した。現代の経営者には耳が痛い二人の事業家でもある。