前回の豪壮な古民家に続き、今回は母屋の周りを見る。何と言っても、重厚な土蔵が圧巻だ。貴重なお宝があったそうだが、泥棒が入って多くが盗まれた。お宝が入っていた箱だけが山積みされて残っていたという。頑丈な土蔵造りのどこから侵入したのだろうか。

一階部分には、「腰巻」と言われる耐水・耐火・安定対策の煉瓦が積まれていた。地面からの湿気防止と火災からの類焼防止ということだが、煉瓦が新しいことや煉瓦の積み方がシンプルなのを見ると、昭和になって補修したものかもしれない。また、庇を支えている金属製の支柱は、アールヌーボーらしい曲線の植物デザインで表現している。ここらに大正ロマンの影響もあると三須さんは語る。

壁に打たれているL字型の折れ釘が気になった。建物を補修したり、庇などの付属物を加えるとき、梯子を固定するために縄をかけたりするのに利用する。また、樋を支えるデザインにもなっている。

さらに、その釘の根元には荷重を避け、亀裂や釘の錆による湿気侵入を防止するための「粒・ツブ」を漆喰で造っている。ただし、向かって右側は壁もツブも漆喰が見られないので後から補修したものと思われた。

その蔵の隣に、もう一つのやや小さい「袖蔵」があった。中に入ると、立派な梁と階段が目を惹いた。ここまで中のものを整理してきたのはけっこう大変だったのがわかる。壁は木材で囲まれている。その補強もされているということだが、素人にはよくわからない。

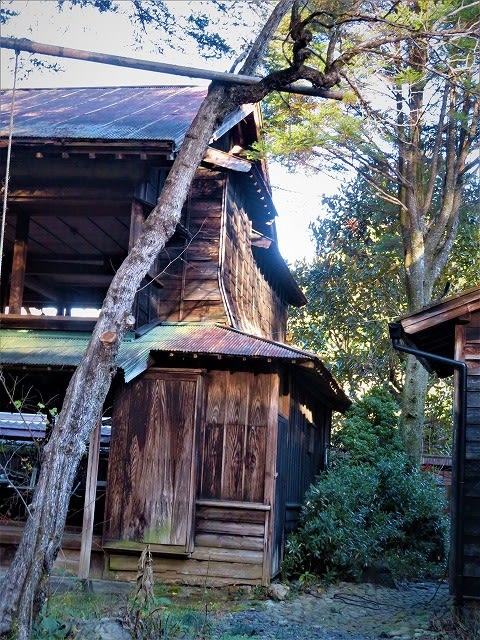

「倉庫」を外から見た。格子窓があったが、一間くらいの大きい戸が正面にあった。鍵穴が左下にあった。また、その近くには窓がない状態の二階のある作業場があった。三須さんがいま補修中の場所だ。注目は二階からの庇にかけての斜めの木の曲線だ。雨をソフトにランディングするための曲線だという。木材に鋸で切れ込みをいっぱい入れて曲げている。こんなところにもジャパンテクニックがさりげなくある。昔は瓦の庇だったという。

最後に台所を案内される。かまどがなんとタイルでできていた。当時としては斬新なかまどだったと思われた。民泊した人はここで炊事を体験してもらっている。お皿などの容器もレトロなので一気にタイムトンネルを通過する。

反対側からは昔の玄関から長い土間とつながっている。そこに「千本格子戸」が見事にたたずんでいた。ふんだんに木の格子が多用されている。これもジャパンテクニックの先端だ。わが家にも格子戸があるがこれほどの格子の数はない。

9000平米というこの元地主は、栗田さんという名望家らしい。村長・組合長・県議会議員などを歴任した地元の有力者だ。しかも、道路を開削したり、橋を架けたり、学校も創立。英語塾の教師には森鴎外の小説『渋江抽斎』のモデルとなった渋江保がいたという。そういう地域づくりに私費を投じたという。また企業家として製材・製氷・新聞社・養魚場・銀行なども経営。

二宮尊徳の報徳思想の影響があったようで、地域貢献・社会貢献が半端ではないと郷土史家の木下恒雄氏は指摘する。現代の企業家リーダーや政治家にもっとも欠落している志でもある。

木下さんは、栗田氏のそうした偉業について、「何時も世の人達の生活に立ち尽くして来た氏の一生は記録されるべき歴史そのものである。我が北遠山中にある町・村・里の歴史は、氏の歩いてきた足跡が即その上に重なっているとも言えるのである」と静かに訴える。しかし、今ではその功績は「忘れ去られてしまっている」と哀惜の情を隠さない。

とはいうものの、その意思を偶然受け止めた建築家・三須さんのおかげで、建物が再生し、地域に開かれた拠点としてスタートしているのが頼もしい。