幕末に日本にやってきた英国のプラントハンターのロバート・フォーチュンは、訪日前に中国で歴史的な密命をやり遂げた跡だった。当時、イギリスの綿をインドへ、インドのアヘンを中国へ、中国の茶をイギリスへという「三角貿易」で、イギリス経済は巨万の富を帝国にもたらしていた。アヘン戦争(1840年)勝利でイギリスはさらに未踏の中国市場を飛躍的に拡大していくことになる。

中国奥地に外国人が侵出するのは命がけだった。プラントハンターの若きフォーチュンは、「ロンドン園芸協会」から中国行きを命じられ、貴重な茶をはじめとする植物の苗と種を入手する密命を受けていた。彼は高級官僚服と辮髪をもって変装し、未知の国での採集を命がけでしていく。そんなドキュメンタリーを描いたのがサラ・ローズ(訳・築地誠子)『紅茶スパイ』(原書房、2011.12)だった。

著者は、フォーチュンの果たした役割を次のようにまとめている。

1 彼が東洋で発見した植物は、新種を含め数百種に達した

2 緑茶と紅茶は同じ茶の木からできることを証明し、リンネ分類を訂正させた

3 中国人が毒性の着色料で緑茶を染めて販売していたことを暴露し、英人の健康を回復させた

4 当時、植物の苗や種の移送がことごとく失敗していたなか、彼の実験を経たやり方で成功させた

5 彼が移送したインド産の茶は質量ともに中国を上回るようになり、大英帝国の利益を産み続けた

6 山間の茶畑からイギリスの家庭に到着するまでの生産・物流・販売システムのすべてを変え、贅沢品だった 茶を安価にし、大衆化させた

本書を読むきっかけは、フォーチュンの『幕末日本探訪記』を読んだことで、植物だけでなく政治経済・文化・庶民などの分析の正確さに驚いたことだった。それは訪日の宣教師が逐次日本の情勢を自分の国に報告していた諜報活動と似ていた。彼らの中心人物は宗教の布教だけでなく相手の国を植民地化する尖兵でもあったという視点を忘れてはならない。キリシタン大名も敬虔な信者らも結果的には利用されていたわけだ。

著者のサラ・ローズは、「フォーチュンが中国から茶の種や苗木を盗み出したとき、それは保護貿易上の秘密を盗み出した、史上最大の窃盗だった。彼の活動は現在なら<産業スパイ活動>とみなされ、センセーショナルに扱われたことだろう」と、終章で指摘している。

フォーチュンは有能な植物研究者であるとともに、その経済的利益や効果をもふまえた視点を持っていたことで、結果的に大英帝国への莫大な利潤に貢献したのは間違いない。それをやり抜く胆力はまさに「ゾルゲ」並みの精神力であることを感じ入る。

本書は、植物だけでなく日本のあらゆるモノやしくみや外交にも注視している。フォーチュンは中国のお茶をイギリス社会に広めていく立役者ともなっていくが、漫画やドキュメントでフォーチュンは密命を受けていたという本もある。シーボルトと同じだね。

本書は、植物だけでなく日本のあらゆるモノやしくみや外交にも注視している。フォーチュンは中国のお茶をイギリス社会に広めていく立役者ともなっていくが、漫画やドキュメントでフォーチュンは密命を受けていたという本もある。シーボルトと同じだね。

永畑道子さんの著書を何冊か読んだ記憶があるが、いずれも時代と生き方と恋とを絡めた抒情的な文章にいつも魅力を感じていた。今回は資料が多すぎてか、逆に証言者を見つける困難さの格闘が伝わってくる。

永畑道子さんの著書を何冊か読んだ記憶があるが、いずれも時代と生き方と恋とを絡めた抒情的な文章にいつも魅力を感じていた。今回は資料が多すぎてか、逆に証言者を見つける困難さの格闘が伝わってくる。

その家訓を真に受けた20歳の「茂丸」は、民の貧しさは国の中枢にいる総理・伊藤博文にあるとして暗殺を企てるが失敗し、逆に説諭される。そして、中国が外国に植民地化されている実態を見て、日本が植民地にならないよう尽力する人生を邁進する。それで、インドのビハリ・ボースや中国の孫文などアジアの革命家を支援 したり、日露戦争では、山形有朋・児玉源太郎ら関係者を影で支えた。

その家訓を真に受けた20歳の「茂丸」は、民の貧しさは国の中枢にいる総理・伊藤博文にあるとして暗殺を企てるが失敗し、逆に説諭される。そして、中国が外国に植民地化されている実態を見て、日本が植民地にならないよう尽力する人生を邁進する。それで、インドのビハリ・ボースや中国の孫文などアジアの革命家を支援 したり、日露戦争では、山形有朋・児玉源太郎ら関係者を影で支えた。 政財界に隠然たるフィクさーぶりを発揮した「茂丸」は、玄洋社の頭山満とは生涯盟友関係を保持した。筑豊の鉱区権獲得を頭山満に進言し、それで玄洋社の資金源として確立させる。二人に対する評価は、戦後のGHQから右翼的な国粋主義者との烙印が押されたままでいまだ払拭されてはいない。彼らは、西洋列強から日本を護るために、アジアとの連帯を推進していたのであり、アジア人同士戦うことを危惧していたところがある。「夢野久作と杉山三代研究会」はそういう立場が鮮明だが、著者はそれでも戦争に結果的に迎合していたことは否定していないところに温度差がある。

政財界に隠然たるフィクさーぶりを発揮した「茂丸」は、玄洋社の頭山満とは生涯盟友関係を保持した。筑豊の鉱区権獲得を頭山満に進言し、それで玄洋社の資金源として確立させる。二人に対する評価は、戦後のGHQから右翼的な国粋主義者との烙印が押されたままでいまだ払拭されてはいない。彼らは、西洋列強から日本を護るために、アジアとの連帯を推進していたのであり、アジア人同士戦うことを危惧していたところがある。「夢野久作と杉山三代研究会」はそういう立場が鮮明だが、著者はそれでも戦争に結果的に迎合していたことは否定していないところに温度差がある。

1963年、ユーカリ植樹事業に乗り出すも、インドは大飢饉に陥る。龍丸はインド全域に及ぶ餓死者の続出はやはり森林伐採が原因と判断。龍丸は、「祖父と父が残した4万坪の杉山農園を切り売り」して資金を作り出した。植林帯周辺約2kmの地帯では生長が早い台湾の「蓬莱米」の栽培に成功。蓬莱米の種の入手は、「龍丸」がかつて孫文を支援した「茂丸」の孫ということで実現した。

1963年、ユーカリ植樹事業に乗り出すも、インドは大飢饉に陥る。龍丸はインド全域に及ぶ餓死者の続出はやはり森林伐採が原因と判断。龍丸は、「祖父と父が残した4万坪の杉山農園を切り売り」して資金を作り出した。植林帯周辺約2kmの地帯では生長が早い台湾の「蓬莱米」の栽培に成功。蓬莱米の種の入手は、「龍丸」がかつて孫文を支援した「茂丸」の孫ということで実現した。

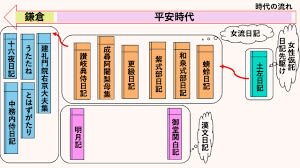

女流作家の担い手は、中下流貴族の「受領」層の娘が多かった。そのため、立身出世のためには短歌・管弦・漢籍・能筆の力量が問われる競争社会におかれた面もある。さらには、主人がほかの女性に入りびたり帰ってこない孤独の心情をぶつける場としては、日記や物語は絶好の自己表現ともなった。

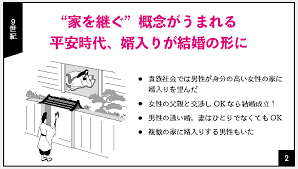

女流作家の担い手は、中下流貴族の「受領」層の娘が多かった。そのため、立身出世のためには短歌・管弦・漢籍・能筆の力量が問われる競争社会におかれた面もある。さらには、主人がほかの女性に入りびたり帰ってこない孤独の心情をぶつける場としては、日記や物語は絶好の自己表現ともなった。 また、婚姻形態は「妻方の両親が婿を取り、新婚当初は妻方で生活し、一定期間たつと新処居住に移り、けっして夫の両親とは同じ屋敷に住まない」と、著者は女性史研究の先達者・高群逸枝(タカムレイツエ)氏の主張をまとめながら、母系制家族形態が生きていたことを証明している。一時的にせよ、それは嫁姑問題はおこらず女性にとっては過ごしやすい環境でもあった。

また、婚姻形態は「妻方の両親が婿を取り、新婚当初は妻方で生活し、一定期間たつと新処居住に移り、けっして夫の両親とは同じ屋敷に住まない」と、著者は女性史研究の先達者・高群逸枝(タカムレイツエ)氏の主張をまとめながら、母系制家族形態が生きていたことを証明している。一時的にせよ、それは嫁姑問題はおこらず女性にとっては過ごしやすい環境でもあった。 著者は、「男たちが、借り物の外国語である漢字や漢籍を下敷きに日記を書き、公的文書や漢詩を作っていたとき、女たちは、心の内面を描写できる仮名、いわば自国語で、自己を語ったのである。この仮名文字が、わが国の平易な日本文を定着させていったことはいうまでもない。女たちは、伝統文化の基礎をしっかりと固めたのである。」と、その背景を展開する。なお、藤原道長が書いた漢文調の『御堂関白記』は、当時の貴族社会を知る世界最古の直筆日記として「ユネスコ記憶遺産」に登録されている。

著者は、「男たちが、借り物の外国語である漢字や漢籍を下敷きに日記を書き、公的文書や漢詩を作っていたとき、女たちは、心の内面を描写できる仮名、いわば自国語で、自己を語ったのである。この仮名文字が、わが国の平易な日本文を定着させていったことはいうまでもない。女たちは、伝統文化の基礎をしっかりと固めたのである。」と、その背景を展開する。なお、藤原道長が書いた漢文調の『御堂関白記』は、当時の貴族社会を知る世界最古の直筆日記として「ユネスコ記憶遺産」に登録されている。 女性のライフサイクルからの間口が広すぎて、論点がやや舌足らずになってしまったのが残念。むしろ、文化を創る女性たちや皇后の周りの女官・女房らのサロンなどに絞ったほうが主題にのっとったことになったのではないかと思われた。いずれにせよ、当時の男女格差は厳然としてあったものの、王朝を支えた中核には女性の活躍・役割、とりわけ今日に至る日本文化への貢献は計り知れない。

女性のライフサイクルからの間口が広すぎて、論点がやや舌足らずになってしまったのが残念。むしろ、文化を創る女性たちや皇后の周りの女官・女房らのサロンなどに絞ったほうが主題にのっとったことになったのではないかと思われた。いずれにせよ、当時の男女格差は厳然としてあったものの、王朝を支えた中核には女性の活躍・役割、とりわけ今日に至る日本文化への貢献は計り知れない。

(好学社)

(好学社) (文研出版)

(文研出版)